Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk |

Änderungstext

Bekanntmachung von Technischen Regeln hier: ASR V3a.2 "Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten"

Vom 24.3.2021

(GMBl. Nr. 24 vom 21.04.2021 S. 0567)

IIIb4 - 34602 - 18

Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Änderung der ASR V3a.2 "Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten" bekannt.

Die ASR V3a.2 "Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten" (GMBl 2012, S. 663), zuletzt geändert mit GMBl 2018, S. 469, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis "Inhalt" wird wie folgt ergänzt:

a) Nach der Angabe "Anhang A1.8: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.8, Verkehrswege" wird folgende Angabe neu eingefügt:

"Anhang A2.2: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.2 'Maßnahmen gegen Brände' "

b) Nach der Angabe "Anhang A3.4/7: Ergänzende Anforderungen zur ASR A3.4/7, Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme" wird folgende Angabe neu eingefügt:

"Anhang A4.2: Ergänzende Anforderungen zur ASR A4.2 'Pausen- und Bereitschaftsräume' "

2. Nach "Anhang A1.8: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.8 'Verkehrswege' " wird nachfolgender Anhang eingefügt:

"Anhang A2.2: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.2 'Maßnahmen gegen Brände' "

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten mit Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen sowie bei weiteren Maßnahmen zur Erkennung und Bekämpfung von Entstehungsbränden sowie zur Alarmierung sind die besonderen Belange von Beschäftigten mit Behinderungen zu berücksichtigen. Je nach Auswirkung der Behinderung ist insbesondere auf Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit zu achten.

(2) Bei der Festlegung von Maßnahmen zur Alarmierung sind die Belange der Beschäftigten mit Behinderungen so zu berücksichtigen, dass die sicherheitsrelevanten Informationen verständlich wahrgenommen werden. Die Alarmierung von Beschäftigten mit Seh- oder Hörbehinderungen erfordert die Berücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips.

Dies wird erreicht, indem

1. für Beschäftigte, die visuelle Alarmsignale nicht wahrnehmen können, ersatzweise akustische oder taktile Alarmsignale, z.B. Sprachalarmanlagen, akustische Signalgeber (z.B. Hupen, Sirenen) oder Vibrationsalarm mit mobilen Endgeräten bzw.

2. für Beschäftigte, die akustische Alarmsignale nicht wahrnehmen können, ersatzweise taktile oder visuelle Alarmsignale, z.B. Vibrationsalarm mit mobilen Endgeräten, Funkmelder, digitale Melder oder Anzeige auf Bildschirmen

eingesetzt werden. (ASR A2.2 Abschnitt 5.1 Absätze 1 und 3)

(3) Nichtautomatische Brandmelder müssen für Beschäftigte mit Behinderungen wahrnehmbar, erkennbar, erreichbar und nutzbar sein. Dies kann z.B. durch nachfolgend aufgeführte Maßnahmen erreicht werden.

1. Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit sind gegeben, wenn sie für Beschäftigte mit Sehbehinderung visuell kontrastierend und für blinde Beschäftigte taktil erfassbar gestaltet sind.

2. Erreichbarkeit ist für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, gegeben, wenn die Anfahrbarkeit gewährleistet ist.

3. Erreichbarkeit der Bedienelemente (wandmontiert oder Rufsäulen) ist gegeben, wenn sie für kleinwüchsige Beschäftigte und für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, in einer Höhe von 0,85 m bis 1,05 m angeordnet sind.

4. Bei der Nutzung der nichtautomatischen Brandmelder sind die Belange der Beschäftigten mit Behinderungen so zu berücksichtigen, dass der Notruf verständlich übermittelt werden kann. Dies kann z.B. erreicht werden, indem

a) Beschäftigte mit Sprach- oder Hörbehinderung einen vorgefertigten Notruf absetzen können (z.B. Telefon mit Notrufeinrichtung, Notfallfax),

b) Beschäftigte, deren Hand-Arm-Motorik eingeschränkt ist, die Meldeeinrichtungen benutzen können, z.B. mit Sprachsteuerung, oder

c) Beschäftigte mit Sehbehinderung und blinde Beschäftigte ein Telefon mit Notruftaste nutzen können.

(4) Bei der Verteilung und Anbringung der Feuerlöscheinrichtungen innerhalb der Arbeitsstätte sind im Rahmen der Organisation des Brandschutzes die besonderen Belange von Beschäftigten mit Behinderungen zu berücksichtigen.

Dies kann z.B. erreicht werden, wenn:

1. für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, die Anfahrbarkeit gewährleistet ist,

2. für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen und für kleinwüchsige Beschäftigte die Benutzung der Feuerlöscheinrichtungen in einer Griffhöhe von 0,80 m bis 1,05 m möglich ist, oder

3. für Beschäftigte mit Einschränkungen der Hand-Arm-Motorik oder mit Krafteinbußen durch Muskel- und Nervenerkrankungen zusätzlich ein Feuerlöscher mit geringerem Gewicht an ihrem Arbeitsplatz bereitgestellt wird.

(ASR A2.2 Abschnitt 5.3)

(5) Für die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Entstehungsbränden einschließlich der Verhaltensregeln im Brandfall (z.B. Evakuierung von Gebäuden) können besondere organisatorische Maßnahmen für Beschäftigte mit Behinderungen erforderlich sein. Ein Beispiel ist die Benennung einer ausreichenden Anzahl eingewiesener Personen, die gegebenenfalls im Gefahrenfall die Beschäftigten mit Behinderungen auf bestehende oder sich abzeichnende Gefahren oder Störungen hinweisen, sie begleiten oder ihnen behilflich sind (Patenschaften). Die notwendigen Maßnahmen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall zu ermitteln und mit den an den organisatorischen Maßnahmen beteiligten Beschäftigten abzustimmen. (ASR A2.2 Abschnitt 7.1)

(6) Für Beschäftigte mit einer Seh- oder Hörbehinderung müssen die Informationen (z.B. Brandschutzordnung, "Regeln für das Verhalten im Brandfall" im Flucht- und Rettungsplan nach ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung") nach dem Zwei-Sinne-Prinzip übermittelt werden. Bei Beschäftigten mit kognitiven Behinderungen ist auf die verständliche Übermittlung zu achten, z.B. durch Leichte Sprache."

3. Nach "Anhang A3.4/7: Ergänzende Anforderungen zur ASR A3.4/7 'Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme' " wird nachfolgender Anhang eingefügt:

"Anhang A4.2: Ergänzende Anforderungen zur ASR A4.2 "Pausen- und Bereitschaftsräume"

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Pausenräumen, Pausenbereichen und Bereitschaftsräumen sowie von Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen für schwangere Frauen und stillende Mütter sind die besonderen Belange von Beschäftigten mit Behinderungen zu berücksichtigen. Je nach Auswirkung der Behinderung ist insbesondere auf Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit zu achten.

(2) Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit nach Absatz 1 sind gegeben, wenn Kennzeichnungen für Beschäftigte mit Sehbehinderung z.B. visuell kontrastierend gestaltet sind. Auch für blinde Beschäftigte ist das Zwei-Sinne-Prinzip anzuwenden, z.B. mit einer taktil erfassbaren Kennzeichnung an der Tür. Zusätzlich ist ein Mobilitätstraining möglich.

(3) Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit der Funktion sowie Nutzbarkeit von Bedienelementen (z.B. Zapfstelle, Schalter für Beleuchtung und Lüftung) sind gegeben, wenn sie für Beschäftigte mit Sehbehinderung z.B. visuell kontrastierend und für blinde Beschäftigte z.B. taktil erfassbar gestaltet sind. Zusätzlich ist ein Mobilitätstraining möglich.

(4) Nutzbarkeit nach Absatz 1 ist in Bezug auf die Übermittlung von Informationen (z.B. die Erreichbarkeit im Bereitschaftsfall, Alarmierung im Notfall) gegeben, wenn für Beschäftigte mit einer Seh- oder Hörbehinderung das Zwei-Sinne-Prinzip angewendet wird.

(5) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, ist für den Zugang eine lichte Durchgangsbreite der Tür gemäß Absatz 13 Anhang A1.7: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.7 "Türen und Tore" zu gewährleisten. Schrägrampen zum Ausgleich von Höhenunterschieden sind gemäß Absatz 3 Anhang A1.8: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.8 "Verkehrswege" zu gestalten.

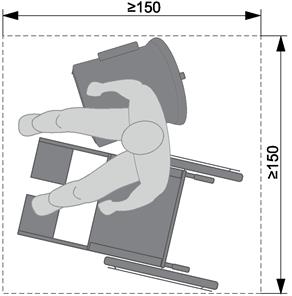

(6) Für Rollatoren, Rollstühle oder Gehhilfen von Beschäftigten sind gegebenenfalls zusätzliche Flächen (z.B. Bewegungsflächen für das Umsetzen, Abstellflächen) erforderlich. Für das Umsetzen vom Rollstuhl auf eine andere Sitzgelegenheit ist eine Bewegungsfläche von mindestens 1,50 m x 1,50 m erforderlich (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Mindestgröße der Bewegungsfläche für das Umsetzen (Maße in cm)

(7) In Abhängigkeit von den individuellen Erfordernissen der Beschäftigten mit Behinderungen sind gegebenenfalls über Absatz 6 hinausgehende zusätzliche Flächen notwendig, z.B. für persönliche Assistenz, Assistenzhund (z.B. Blindenführhund), medizinische Hilfsmittel oder Elektrorollstuhl.

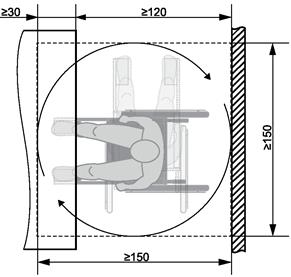

(8) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, muss die Bewegungsfläche bei Nichtunterfahrbarkeit von Ausstattungselementen mindestens 1,50 m x 1,50 m und bei Unterfahrbarkeit mindestens 1,50 m x 1,20 m betragen (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Überlagerung von Stell- und Bewegungsflächen bei Unterfahrbarkeit von Ausstattungselementen (Maße in cm)

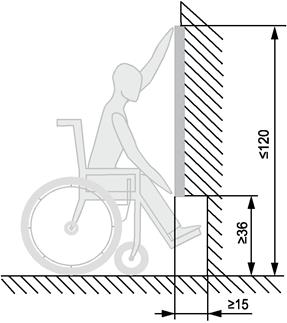

(9) Werden Einrichtungen für das Wärmen und Kühlen von Lebensmitteln benutzt, bestimmen die individuellen Erfordernisse der Beschäftigten mit Behinderungen die Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung. Dies kann für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, z.B. bei frontaler Anfahrt durch Unterfahrbarkeit der Nutzungsfläche und Berücksichtigung der Greifhöhe erreicht werden (siehe Abbildungen 3 und 4). (ASR A4.2 Abschnitt 4.1 Absatz 12)

Abb. 3: Greifhöhe (Maße in cm)

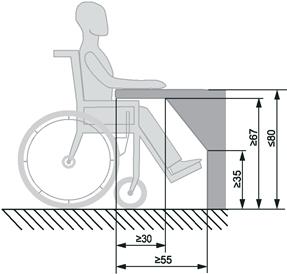

(10) Für Beschäftigte, die einen Rollstuhl benutzen, müssen Nutzungsflächen unterfahrbar sein (siehe Abbildung 4).

Abb. 4: Unterfahrbarkeit Nutzungsfläche (Maße in cm)

(11) Für kleinwüchsige Beschäftigte müssen Tische und Sitzgelegenheiten nutzbar sein, z.B. durch Anpassen der Sitzhöhe sowie Bereitstellen einer Fußstütze und Aufstiegshilfe.

(12) Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten ist ein Pausenraum oder Pausenbereich zur Verfügung zu stellen, wenn die Art einer Behinderung dies erfordert. Das kann der Fall sein, wenn Beschäftigte mit psychischer Behinderung, Echter Migräne oder Tinnitus eine Rückzugsmöglichkeit benötigen. Sollen Pausenräume außerhalb der festgelegten Pausenzeiten für andere Zwecke genutzt werden, sind die Bedarfe von Beschäftigten mit Behinderungen nach einer Rückzugsmöglichkeit vorrangig zu berücksichtigen. (ASR A4.2 Abschnitt 4.1 Absätze 2 und 3, Abschnitt 4.2 Absatz 1)

(13) Pausenräume und Pausenbereiche sollen unabhängig von der Entfernung innerhalb von 5 Minuten erreichbar sein (zu Fuß, mit Hilfsmitteln oder mit betrieblich zur Verfügung gestellten Verkehrsmitteln). (abweichend von ASR A4.2 Abschnitt 4.1 Absatz 5)

(14) Müssen Liegen von Beschäftigten mit Behinderungen genutzt werden, bestimmen deren individuelle Erfordernisse die Ausstattung der Liege, z.B. Höhenverstellbarkeit, Breite, Auflage, Griffe. (ASR A4.2 Abschnitt 5 Absatz 5)"

| ENDE |

...

X

⍂

↑

↓