umwelt-online: BGI 523 - Mensch und Arbeitsplatz (4)

| zurück |  |

Diese Abschätzung ist auf der Grundlage der Lärm- und Vibrations-Arbeitschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) vorzunehmen (Bild 4-29). Diese Verordnung ist die in nationales Recht umgesetzte EU-Richtlinie 2002/44/EG.

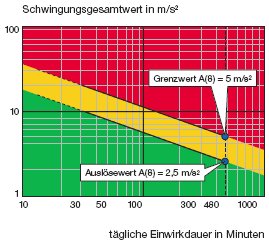

Die Beziehungen zwischen Schwingungsgesamtwert bzw. frequenzbewerteter Beschleunigung und täglicher Einwirkungsdauer bei Hand-Arm- und Ganzkörper-Schwingungen lassen sich grafisch darstellen (Bild 4-30 und Bild 4-31).

Bei Schwingungsbelastungen oberhalb der Auslösewerte sind zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden Präventionsmaßnahmen angezeigt (gelber Bereich, Bilder 4-33 bis 4-35).

Bild 4-29: Auslöse- und Expositionsgrenzwerte und erforderliche Maßnahmen gemäß Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

| Auslöse-/ Expositionsgrenzwerte | Art der Schwingung | Erforderliche Maßnahmen | |

| Auslösewert A(8) | Hand-Arm- Vibration | 2,5 m/s2 |

|

| Ganzkörper- Vibration | 0,5 m/s2 | ||

Expositionsgrenzwert (A8) | Hand-Arm- Vibration | 5 m/s2 | Zusätzliche Maßnahmen:

|

| Ganzkörper- Vibration | 0,8 m/s2 in in z-Richtung 1,15 m/s2 in |

Bild 4-30: Gesundheitsgefährdung bei Hand-Arm-Vibration in Abhängigkeit von Beschleunigung und täglicher Einwirkdauer mit Grenz- und Auslösewerten nach der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung.

Die Expositionszeiten mit durchgezogenen Linien sind durch Studien gut, die gestrichelten weniger gut belegt

Bild 4-31: Gesundheitsgefährdung bei Ganzkörper-Vibration in Abhängigkeit von Beschleunigung und täglicher Einwirkdauer mit Grenz- und Auslösewerten nach der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung. Der Grenzwert in der Hauptwirkungsrichtung (z-Richtung) ist gegenüber der EU-Richtlinie von 1,15 m/s2 auf 0,8 m/s2 verringert

Bei Belastungen oberhalb der Grenzwerte ist mit einer deutlichen Gefährdung zu rechnen (roter Bereich).

Die Anpassung an die internationale Normung machte es im Jahr 2002 notwendig, das ursprüngliche Konzept der Beurteilung aller Arten der Schwingungseinwirkung mit nur einer Richtwertkurve und dem K-Wert, auch als bewertete Schwingstärke K bezeichnet, aufzugeben.

Zwischen der frequenzbewerteten Beschleunigung aw und der bewerteten Schwingstärke K besteht folgende rechnerische Beziehung:

- sitzender und stehender Mensch

- Hand-Arm-System

Ausgehend davon, dass einerseits nur wenige Betriebe und Einrichtungen über messtechnische Voraussetzungen verfügen und andererseits Schwingungsmessungen im Allgemeinen zeitaufwändig sind, erfolgt die Gefährdungsbeurteilung durch die Verwendung von Datensammlungen für Schwingstärken der unterschiedlichsten Arbeitsmittel.

Die Mehrzahl der vorhandenen Messwerte ist dabei in die neue Messgröße umzurechnen.

Wird bei einer Gefährdungsbeurteilung eine Gefährdung durch Vibration festgestellt, fordert die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung beispielsweise folgende Maßnahmen:

- alternative Arbeitsverfahren prüfen,

- Berücksichtigung der Vibrationswerte (Pflichtangabe in der Betriebsanleitung) bei der Kaufentscheidung,

- Beschaffung zusätzlicher Ausrüstung oder technische Maßnahmen zur Vibrationsminderung,

- Sicherung planmäßiger Wartungsarbeiten zur Vibrationsminderung und

- organisatorische Maßnahmen zur Verkürzung der Einwirkzeiten.

Zur Minderung mechanischer Schwingungen kommen u.a. folgende Maßnahmen in Betracht:

- schwingungsisolierte Aufstellung von Maschinen,

- Schwingsitze mit Einstellmöglichkeiten auf das Fahrergewicht,

- vibrationsgeminderte Handgriffe an Elektro- und Druckluftwerkzeugen,

- Beseitigung unebener Fahrbahnen und Verhindern von Stößen,

- luftbereifte Räder und

- schwingungsisolierte Kabinen.

Notwendige Angaben in der Betriebsanleitung:

| Gesetz | Angaben in der Betriebsanleitung | |

| Hand-Arm-Schwingungen | 9. GSGV | Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, falls der Wert über 2,5 m/s2 liegt. Wird dieser Wert nicht überschritten, so ist dies anzugeben (handgehaltene und handgeführte Maschinen, bewegliche Maschinen). |

| Ganzkörper-Schwingungen | 9. GSGV | Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, falls der Wert über 0,5 m/s2 liegt. Wird dieser Wert nicht überschritten, so ist dies anzugeben (bewegliche Maschinen). |

Mit diesen Maßnahmen wird in den meisten Fällen gleichzeitig eine längere Lebensdauer der Maschinen und Fahrzeuge erzielt.

Als persönliche Schutzausrüstungen können für die Minderung hochfrequenter Schwingungsbelastungen (z.B. beim Arbeiten mit Handschleifmaschinen oder Schwingschleifern) Anti-Vibrationshandschuhe geeignet sein (Bild 4-32).

Eine Positivliste mit geprüften Anti-Vibrationshandschuhen hat das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz (BIA) in St. Augustin aufgestellt.

Bild 4-32: Anti-Vibrationshandschuh (Fa. KCL)

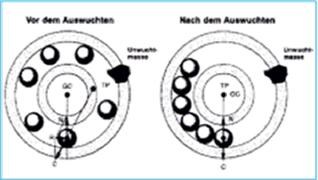

Bild 4-33: Das nachrüstbare Auto-Balancing-System zur Vibrationsminderung bei Handschleifmaschinen durch dynamischen Unwuchtausgleich erreicht eine Vibrationsminderung von 10 bis 70 %

Bild 4-34: Aktive und passive Schwingungsminderung durch Systeme aus Federn und Dämpfern

Bild 4-35: Durch Schwingsitze mit einem Feder-Dämpfer-System ist eine deutliche Vibrationsminderung zu erreichen (auf richtige Gewichtseinstellung achten)

5 Physische Belastungen

Jede Stufe in der technischen Entwicklung bringt neue Formen der Belastung mit. Der traditionelle Begriff der körperlich schweren Arbeit reicht zur Beschreibung moderner Belastungen allein nicht aus. Schwerpunkte aus heutiger Sicht sind:

- Handhabung von Lasten,

- erzwungene Körperhaltungen,

- häufig wiederkehrender Einsatz kleiner Muskelgruppen,

- Bewegung unter ungünstigen räumlichen Bedingungen und

- überhöhter Kraftaufwand, vor allem bei handwerklichen Tätigkeiten.

Bedeutsam sind größere körperliche Belastungen auch dann, wenn sie nur selten oder in Ausnahmefällen auftreten. Gewöhnlich sind bei seltenen Anforderungen die technischen Hilfsmittel mangelhaft oder gar nicht vorhanden sowie Übung und Erfahrung gering.

Körperliche Beanspruchungen betreffen hauptsächlich drei Fälle:

- Skelettbeanspruchung

kann Verschleiß von Lenden- und Halswirbelsäule sowie an Knie-, Hand-, Arm- und Schultergelenken, einschließlich Sehnen und Muskelansätzen, bewirken, - Kreislaufbeanspruchung

führt zum Ansteigen der Herzschlag- und Atemfrequenz sowie des Energie- und Sauerstoffbedarfs, - Muskelbeanspruchung

führt zur Ermüdung des Muskels.

Diese Beanspruchungen treten gleichzeitig auf. Gesundheitsschäden durch Kreislauf- und Muskelbeanspruchungen sind eher eine Ausnahme. Schäden durch Verschleißerscheinungen am Skelett, insbesondere im unteren Wirbelsäulenabschnitt, erreichen dagegen eine volkswirtschaftlich bedeutsame Größenordnung.

Schwere körperliche Arbeit

Obwohl schwere körperliche Arbeit insgesamt abnimmt, wird es in bestimmten Berufen immer einen Bedarf an körperlichem Einsatz geben. Dabei handelt es sich in der Regel um Tätigkeiten mit erhöhtem Energieaufwand (u.a. erkennbar am Schwitzen bei der Arbeit). Der Energieumsatz ist über den Sauerstoffverbrauch oder über die Herzschlagfrequenz bestimmbar (Bild 5-1 und 5-2).

Zur vereinfachten Abschätzung wird in der Praxis auf vorliegende Vergleichswerte und analytische Berechnungen aus Einzeltätigkeiten zurückgegriffen.

Die Beanspruchung ist abhängig von der Größe der bewegten Muskelmassen, der Geschwindigkeit der Bewegung, der Häufigkeit der Bewegungen und der Größe der aufzubringenden Kraft sowie von der körperlichen Konstitution und Verfassung. Auch klimatische Einflüsse sind zu berücksichtigen. Die Fähigkeit zum Erbringen von körperlichen Leistungen ist trainierbar.

Für die Schwere einer körperlichen Arbeit existiert eine Dauerleistungsgrenze. Sie ist erreicht, wenn die Herzschlagfrequenz bei Fortführung der gleichen Arbeitsleistung nicht mehr ansteigt. Eine Arbeitsherzfrequenz von ca. 110/min gilt bei Männern und Frauen als Grenze der Dauerleistungsfähigkeit (Bild 5-2). Sie liegt etwa bei 30 bis 40 Herzschlägen/min über der Ruhefrequenz. Eingruppierungen der Schwere der körperlichen Arbeit bezogen auf die Herzschlagfrequenz oder den Energieumsatz gemessen pro Minute oder pro Arbeitschicht haben weitgehend an Bedeutung verloren.

Bild 5-1: Der Energieumsatz pro Tag kann abhängig von der körperlichen Belastung in weiten Grenzen schwanken. Kurzzeitig kann der Energieumsatz erheblich über der Dauerleistungsgrenze liegen. Zur Klassifizierung der Arbeitsschwere im Beruf wurden zusätzlich Bereiche der Arbeitsschwere definiert

Bild 5-2: Bei kontinuierlicher Aufzeichnung der Herzschlagfrequenz ist die individuelle Dauerleistungsgrenze dann erreicht, wenn bei Fortführung der Belastung die Herzschlagfrequenz nicht ansteigt.

Die Anzahl der Herzschläge bis zum Erreichen der Ruhewerte im Verlauf der Erholung heißt Erholungspulssumme.

Im Bereich der Dauerleistungsgrenze (DLG) beträgt sie etwa 100 Schläge

5.1 Handhaben von Lasten

Lasten werden immer dann mit menschlicher Kraft bewegt, wenn der Arbeitsvorgang entweder nur gelegentlich auszuführen ist oder maschinell nicht wirtschaftlich ausgeführt werden kann. Die Handhabung erfolgt am häufigsten durch Heben, Tragen, Absetzen, Schieben, Ziehen oder Halten.

Beim Handhaben von Lasten werden besonders beansprucht:

- Skelett

(Wirbelsäule, Gelenke, Fußskelett), - Muskulatur

(Bauchdecke, Oberschenkel, Rückenmuskulatur), - Herz-Kreislauf-System

(Herz, Gefäße, Lunge) und - Beckenbodenmuskulatur von Frauen.

Zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren beim Handhaben von Lasten ist zu beachten:

- Die Handhabung muss so gestaltet sein, dass durch den Druck auf die Wirbelsäule und die Häufigkeit ihrer Belastung die Grenzen der Erträglichkeit nicht überschritten werden.

- Die körperliche Eignung und der Gesundheitszustand der Beschäftigten muss berücksichtigt werden.

- Unterweisungen über Gesundheitsgefahren und Schutzmaßnahmen müssen vorgenommen werden.

- Training und Ausbildung der Beschäftigten über Heben und Tragen ist erforderlich (Bild 5-4).

Bild 5-3: Merkmale, aus denen sich eine Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule, der Beschäftigten ergeben kann (gemäß Anhang zur Lastenhandhabungsverordnung)

| Die Höhe der Beanspruchung des Menschen hängt insbesondere ab von | ||

| Last | Arbeitsaufgabe | Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung |

|

|

|

Den Schutz der Beschäftigten gegen Gefährdungen bei der manuellen Handhabung von Lasten regelt die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit" (Lastenhandhabungsverordnung).

Auszüge aus der Lastenhandhabungsverordnung:

- Der Arbeitgeber hat organisatorische oder geeignete technische Maßnahmen zu treffen, um eine gefährdende manuelle Handhabung von Lasten zu vermeiden. Können diese nicht vermieden werden, sind die Bedingungen entsprechend der Forderungen im Anhang der Verordnung zu beurteilen. Hieraus sind auch geeignete Maßnahmen abzuleiten, um eine Gefährdung möglichst gering zu halten.

- Bei der Übertragung von Aufgaben hat der Unternehmer die körperliche Eignung zu berücksichtigen.

- Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über die sachgemäße Handhabung von Lasten und über mögliche weitere Gefahren zu unterweisen.

Bild 5-4: Sportler heben schwere Lasten aus den Beinen; der Werker sollte das ebenfalls tun

5.2 Beurteilung der Belastung

Verfahren zur Bestimmung der Größenordnung der Gefährdung durch das Heben und Tragen von Lasten gliedern sich in drei Anforderungsstufen:

- Beurteilung anhand einfacher orientierender Kriterien,

- Beurteilung durch quantitative analytische Verfahren

und - spezialisierte Analysen durch Fachleute.

Die Grobbeurteilung und einfache analytische Verfahren erfordern wenig spezielle Kenntnisse und sind auch für den Laien anwendbar.

Es gibt gegenwärtig drei bedeutsame Ansätze:

- die Festlegung von maximalen Lastgewichten,

- die Leitmerkmalmethode

und - analytisch-rechnerische Methoden.

Die Festlegung von maximalen Lastgewichten erscheint zunächst sehr einfach, gestattet aber keine Berücksichtigung von Randbedingungen. Die Lastgrenzen beziehen sich auf Hebe- und Tragevorgänge die richtig, d.h. mit geradem Rücken unter optimalen Bedingungen, durchgeführt werden. Abweichungen von den optimalen Bedingungen reduzieren die Grenzlasten zum Teil erheblich (Bild 5-5).

Bild 5-5: Richtwerte für das Heben und Tragen von Lasten nach [21]. Die Angaben gelten für das Heben unter optimalen Bedingungen mit geradem Rücken.

Abweichungen von diesen Bedingungen reduzieren die Grenzlasten erheblich

| Tätigkeit | Geschlecht | Alter in Jahren | zumutbare Last in kg abhängig von der Häufigkeit pro Schicht | ||

| selten < 5 % | wiederholt 5 - 10 % | häufig 11 - 35 % | |||

| Heben | Männer | 15 - 18 | 35 | 25 | 20 |

| 19 - 45 | 55 | 30 | 25 | ||

| > 45 | 50 | 25 | 20 | ||

| Frauen | 15 - 18 | 13 | 9 | 8 | |

| 19 - 45 | 15 | 10 | 9 | ||

| > 45 | 13 | 9 | 8 | ||

| Tragen | Männer | 15 - 18 | 30 | 20 | 15 |

| 19 - 45 | 50 | 30 | 20 | ||

| > 45 | 40 | 25 | 15 | ||

| Frauen | 15 - 18 | 13 | 9 | 8 | |

| 19 - 45 | 15 | 10 | 10 | ||

| > 45 | 13 | 9 | 8 | ||

Ein allgemein zulässiges Lastgewicht kann bei bestimmten Körperhaltungen bereits extrem gefährdend sein.

Andererseits ist es möglich und erforderlich, dass ausgewählte und ausgebildete Personen auch deutlich höhere Lasten bewegen.

Insoweit sind allgemeingültige tabellarische Wertvorgaben für zumutbare Lasten nur bedingt sinnvoll.

Die Einhaltung bietet nur eine relative Sicherheit.

Als rasche Groborientierung bei fehlender Zeit für tiefer gehende Analysen können sie jedoch dienlich sein.

Lastgrenzen nach dem Mutterschutzgesetz:

| gelegentlich | 10 kg |

| häufig | 5 kg |

Leitmerkmalmethode

Die Leitmerkmalmethode wurde in den letzten Jahren entwickelt, um die Forderungen des Anhanges der Lastenhandhabungsverordnung quantitativ mit einem Punktesystem bewerten zu können. Für Interessierte wurde sie unter http://www.baua.de im Internet verfügbar gemacht [18].

Bei der Leitmerkmalmethode wird aus der Summe von Lastwichtung, Haltungswichtung und Wichtung der Ausführungsbedingungen, multipliziert mit der Zeitwichtung, ein Punktwert errechnet.

Hierzu folgendes Beispiel:

Eine Last von 20 kg muss in einer Schicht von einem Mann ca. 30-mal von einer Palette in Bodennähe aufgenommen und auf einem Arbeitstisch abgestellt werden. Die Punktzahlen für Lastwichtung, Haltungswichtung, Ausführungswichtung und Zeitwichtung sind aus den Tabellen in Bild 5-6 zu entnehmen. Hieraus ergibt sich ein Punktwert von 16.

| (1) | Lastwichtung | 4 |

| (2) | Haltungswichtung | 4 |

| (3) | Ausführungsbedingungen | 0 |

| (4) | Summe aus (1) bis (3) | 8 |

| (5) | Zeitwichtung | 2 |

| (6) | Punktwert (4) x (5) | 16 |

Demnach handelt es sich um eine erhöhte Belastung.

Bei vermindert belastbaren Personen sind Gestaltungsmaßnahmen angezeigt.

Bild 5-6: Tabellen zur Bestimmung von Lastwichtung, Haltungswichtung, Wichtung von Ausführungsbedingungen und Zeitwichtung nach der Leitmerkmalmethode

Lastwichtung

| Männer | Frauen | Punkte |

| < 10 kg | < 5 kg | 1 |

| 10 kg bis < 20 kg | 5 kg bis < 10 kg | 2 |

| 20 kg bis < 30 kg | 10 kg bis < 15 kg | 4 |

| 30 kg bis < 40 kg | 15 kg bis < 25 kg | 7 |

| > 40 kg | > 25 kg | 25 |

Haltungswichtung

| Charakteristische Körperhaltung und Lastposition | Körperhaltung, Position der Last | Punkte |

| Oberkörper aufrecht und nicht verdreht, Last am Körper | 1 | |

| geringes Vorneigen oder Verdrehen des Körpers, Last am Körper oder körpernah | 2 | |

| tiefes Beugen oder weites Vorneigen, geringe Vorneigung bei gleichzeitigem Verdrehen des Oberkörpers, Last körperfern oder über Schulterhöhe | 4 | |

| weites Vorneigen und gleichzeitiges Verdrehen des Oberkörpers, Last körperfern, eingeschränkte Haltungsstabilität beim Stehen, Hocken oder Knien | 8 |

| Ausführungsbedingungen | Punkte |

| gute ergonomische Bedingungen (z.B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet, gute Griffbedingungen) | 0 |

| Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m eingeschränkt oder Standsicherheit durch unebenen weichen Boden eingeschränkt) | 1 |

| stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes (z.B. Patiententransfer) | 2 |

Zeitwichtung

| Hebe- oder Umsetzvorgänge (Dauer bis 5 Sek.) Anzahl pro Schicht | Halten (Dauer über 5 Sek.) Dauer pro Schicht | Tragen über 5 m

Gesamtweg pro Schicht | Punkte |

| < 10-mal | < 5 min | < 300 m | 1 |

| 10 - < 40-mal | 5 min - < 15 min | 300 m - < 1 km | 2 |

| 40 - < 200-mal | 15 min - < 1 h | 1 km - < 4 km | 4 |

| 200 - < 500-mal | 1 h - < 2 h | 4 km - < 8 km | 6 |

| 500 - < 1000-mal | 2 h - < 4 h | 8 km - < 16 km | 8 |

| > 1000-mal | > 4 h | > 16 km | 10 |

Tabelle zur Ableitung des Risikobereiches

| Risikobereich | Punktwert | Beschreibung |

| 1 | < 10 | geringe Belastung (Eine Gesundheitsgefährdung durch körperliche Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich) |

| 2 | 10 - 24 | erhöhte Belastung (Eine körperliche Überbeanspruchung ist bei vermindert belastbaren Personen möglich. Für diesen Personenkreis sind Gestaltungsmaßnahmen angezeigt) |

| 3 | 25 - 49 | wesentlich erhöhte Belastung (Eine körperliche Überbeanspruchung ist auch für normal belastbare Personen möglich. Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt) |

| 4 | > 50 | hohe Belastung (Eine körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich) |

6 Psychische Belastungen

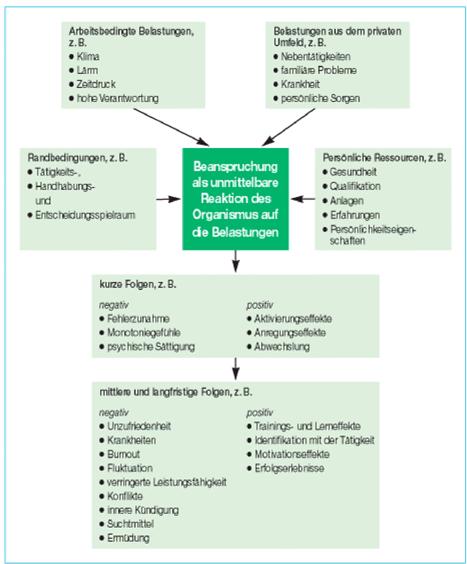

Das früher eher durch schwere körperliche Arbeit und die schädigende Einwirkung von Arbeitsumweltfaktoren gekennzeichnete Anforderungs- und Belastungsspektrum in der Arbeitswelt hat sich durch intelligenten Technikeinsatz in den letzten Jahren zu psychomentalen und psychosozialen Belastungen hin verschoben. Oft werden diese auch durch den Wegfall der klassischen Belastungen verstärkt wahrgenommen (Bild 6-1).

So werden nicht nur ungünstige Arbeitsplatzgestaltungen und unergonomische Arbeitsabläufe, sondern auch rasche Innovation, Zeitdruck, Konflikte oder soziale Isolation am Arbeitsplatz arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren. Da diese Faktoren zunehmen, verwundert es nicht, dass den entstehenden psychomentalen und - sozialen Problemen gegenwärtig erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Durch die Verminderung psychischer Belastungen erhofft man sich sowohl größere Einsparpotenziale als auch Anstöße für eine betriebliche Gesundheitsförderung.

Neben dem Beruf wirken Belastungen, wie Probleme mit Kindererziehung und Partnerschaft, finanzielle Sorgen und Zukunftsängste, auch aus dem Privatleben in den Arbeitsprozess hinein.

Bild 6-1: 3-Stufen-Konzept für das Erkennen, Beurteilen und Verhüten von psychischen Fehlbeanspruchungen [22]

Häufig genannte psychische Belastungsfaktoren infolge des wirtschaftlichen Wandels sind:

- monotone Arbeitsbedingungen,

- steigende Arbeitsmenge,

- schwierige Kunden,

- ständige Überwachung,

- Isolation,

- Konkurrenz zwischen jüngeren und älteren Kollegen,

- Gruppendruck

und - schlechte Aufstiegschancen

Auch die Globalisierung und der dabei oft wachsende Abstand zwischen Produktionsstandort und Entscheidungsebene sowie Angst um den Arbeitsplatz werden als belastend genannt.

Psychomentale Probleme kennzeichnen Sachverhalte, die eher auf die Auseinandersetzung der Person mit der Technik bezogen sind, wie unangemessene Anforderungen an Aufmerksamkeit, Konzentration, Nachdenken und Verantwortung.

Psychosoziale Probleme entstehen durch den Kontakt und insbesondere Konflikte zwischen den handelnden Personen, einschließlich der Beziehungen in und zwischen Arbeitsgruppen und bei Organisation und Führung, beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden.

Vorhandene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, persönliche Bewertungsmuster und Problemlösungsstrategien spielen im Bereich psychischer Belastungen eine noch größere Rolle als im Bereich der körperlichen oder physikalischen Belastungen. Was für eine Person in erheblichem Maße psychisch belastend wirkt, kann für andere lediglich eine Herausforderung darstellen und zählt für wieder andere zur täglichen Routine am Arbeitsplatz (Bild 6-2).

Eine beanspruchungsoptimierte Arbeitsaufgabe, die durch die Technik effektiv unterstützt wird, lässt die Arbeitsaufgabe als anregend erleben und gestattet es, Fähigkeiten optimal einzusetzen.

Die Arbeit macht Spaß und wird durch eine höhere Produktivität gekennzeichnet sein.

Definition psychischer Belastungen und Beanspruchungen nach der DIN EN ISO 10 075

Unter psychischen Belastungen wird die Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse verstanden, die von außen auf den Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken.

Psychische Beanspruchung wird als die individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der auf den Menschen, in Abhängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand einwirkenden Belastungen, bezeichnet.

Bild 6-2: Erweitertes Belastungs-Beanspruchungs-Konzept unter Einschluss von Faktoren aus dem psychosozialen Umfeld (nach [16])

| weiter. |  |

...

X

⍂

↑

↓