Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; Technische Regeln |  |

Hinweis zum Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden

Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) lfd. Nr.: 173

Vom 10. April 2024

(Quelle: www.amev-online.de)

Stand:

April 2024

Aufgestellt und herausgegeben vom Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV)

Das Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden wurde zunächst vor allem aus wirtschaftlichen Gründen betrieben, d.h. der Begrenzung der Belastung öffentlicher Haushalte durch Betriebskosten. Die aus der Energieerzeugung resultierenden Schadstoffbelastungen, Treibhausgasemissionen und die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen sind zudem lange bekannt. Die eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel, der im Wesentlichen durch die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Ressourcen verursacht wird, und die bereits massiv erkennbaren weltweiten Konsequenzen dieser Klimakrise zwingen spätestens jetzt zu einer forcierten Wende in der Energieanwendung. Die jüngsten Krisen - Corona-Pandemie mit gestörten Lieferketten, Krieg in der Ukraine mit der Unterbrechung bedeutender Energielieferungen - haben zudem die politischen und wirtschaftlichen Risiken der Abhängigkeit von Energieträgerimporten aus wenigen Ländern unmissverständlich klargemacht.

Deshalb stehen wir nun vor der Herausforderung, in einem im Vergleich zu früheren Veränderungen sehr kurzen Zeitraum die bisher die Energieversorgung dominierende Verbrennung fossiler Energieträger vollständig zu beenden. Dies wird nur möglich sein durch ein Zusammenwirken verschiedener Handlungsstränge: Gleichzeitig Begrenzung der energierelevanten Ansprüche (Suffizienz), Steigerung der Energieeffizienz und Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung.

Die für diesen Wandel benötigten Technologien sind grundsätzlich bekannt und verfügbar., auch wenn einige Varianten noch näher untersucht und in Pilotprojekten geprüft werden sollten. Das notwendige Tempo der Veränderungen führt jedoch zu Engpässen in den Kapazitäten und Ressourcen von Planern, Produktherstellern, Bau- und TGA-Unternehmen, sowie Roh- und Baustoffen. Deshalb ist die Steuerung eines möglichst effektiven Weges bedeutend, insbesondere hinsichtlich Energieeinsparung einerseits und Umstellung auf erneuerbare Energieversorgung andererseits.

Der öffentlichen Hand kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Die gesetzlichen Anforderungen sorgen bereits für eine weitgehend zukunftsgerechte Ausführung von Neubauten. Gerade die staatlichen und kommunalen Verwaltungen verfügen aber über einen umfangreichen Gebäudebestand, der nur zu kleinen Anteilen durch Neubauten ersetzt wird. Die entscheidenden Einsparungen an Energie und Emissionen sind also in Nutzung, Betrieb, Optimierung und Sanierung der bestehenden Gebäude zu erzielen.

Diese Empfehlung bietet eine praxisnahe Hilfestellung für den Weg zu einem klimaneutralen Bestand öffentlicher Gebäude. Sie soll dazu beitragen, dass betriebliche Erfahrungen bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beachtet werden. Darüber hinaus gibt sie Anregungen zur Strukturierung der Aufgabenfelder.

Diese Empfehlung ersetzt die AMEV "Energie 2010"

1. Der Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand

Als nationalen Beitrag zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels gibt das Bundes-Klimaschutzgesetz vor, dass bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasemissionen so weit gemindert werden, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Dies liegt im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit.

Der öffentlichen Hand kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen die Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände haben dies innerhalb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche auszugestalten. Eine Kernaufgabe ist dabei die Entwicklung der öffentlichen Gebäude hin zur Klimaneutralität. Viele Länder und Kommunen haben sich dafür Ziele gesetzt, die Klimaneutralität bereits deutlich vor 2045 zu erreichen.

Ende 2023 ist das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) in Kraft getreten. Das Gesetz beinhaltet u.a. für die Öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen) Verpflichtungen zur Reduzierung des Primär- und Endenergieverbrauchs.

Zur Definition der Klimaneutralität sind unterschiedliche Ansätze in der Tiefe der berücksichtigten Aspekte und in der Emissions-Allokation möglich. Die Begriffe Klimaneutral/THG-neutral/ CO2-neutral/Dekarbonisierung sind in Anhang A erläutert.

Die Quellenbilanz berücksichtigt nur die direkten Emissionen, hier in den öffentlichen Liegenschaften; die Verursacherbilanz berücksichtigt auch die Emissionen in den zur Versorgung benötigten Vorketten ggf. bis hin zur Herstellung von Baustoffen. Besonders diskutabel sind die Zuordnung der Emissionen für die Erzeugung von Fernwärme und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung und Abfallverbrennung, die Verwendung von Kompensations-Zertifikaten und der Einkauf von Ökostrom. Jede Verwaltung muss für Ihren Verantwortungsbereich ein insgesamt schlüssiges Verfahren festlegen. Mindestens für die Kommunen empfiehlt sich eine Orientierung an der im Auftrag des Umweltbundesamtes erarbeiteten Bilanzierungssystematik kommunal (BISKO).

Unabhängig von den Definitionen und Bilanzgrenzen ist der entscheidende Aspekt für den Klimaschutz im Gebäudebereich, die Verbrennung fossiler Energieträger zu beenden. Dabei ist auch die für die Baustoffherstellung erforderliche "graue Energie" zu berücksichtigen.

Für die öffentlichen Gebäude können folgende Prämissen angesetzt werden:

- Die Stromerzeugung wird zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt, Strom wird damit perspektivisch als CO2-freie Endenergie betrachtet.

- Wärmenetze müssen spätestens bis 2045 vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden; damit wird auch Fernwärme perspektivisch als CO2-freie Endenergie betrachtet.

- Ebenfalls als CO2-frei zu betrachtende Energieträger wie Biomasse, grüner Wasserstoff und Derivate davon werden in den hier zu betrachtenden Zeiträumen nur begrenzt verfügbar sein und sind prioritär dort einzusetzen, wo keine Alternativen absehbar sind, d.h. Hochtemperatur-Anwendungen in der Industrie und Anwendungen mit notwendiger hoher Speicherdichte (Schwerlastverkehr, Luftfahrt), nicht regelmäßig für die Raumheizung.

- Planung, Ausbau und Dekarbonisierung der Erzeugung für die Strom- und Wärmenetze zur allgemeinen Versorgung ist Aufgabe der für die Wärmeplanung zuständigen Stellen und der Energieversorgungsunternehmen (EVU).

- Die Betreiber öffentlicher Gebäude sind verantwortlich innerhalb der Bilanzgrenze ihrer Grundstücke. Sie können und sollen durch aktive Forderungen zur Dekarbonisierung und Anschlusszusagen den Ausbau und die Umstellung der Netze fördern.

- Da die Energienetze der Zukunft zunehmend heterogener und dezentraler aufgebaut sein werden, erwächst den öffentlichen Liegenschaften die Möglichkeit und Verantwortung, die Systeme auch als aktiver Teil, z.B. durch Speicher oder Bodenbereitstellung zu unterstützen. Gerade bei großen staatlichen Liegenschaften kann sich die Abgrenzung der Rollen Betreiber öffentlicher Gebäude / EVU noch anders darstellen.

Die für die öffentlichen Gebäude verantwortlichen Verwaltungen stehen damit vorrangig vor folgenden Aufgaben:

- Transformation zu einer treibhausgasneutralen, nachhaltigen und kosteneffizienten Wärmeversorgung spätestens bis zum Jahr 2045, d.h. Ersatz der fossilen Energieträger im Wesentlichen durch Fernwärme und elektrisch betriebene Wärmepumpen gemäß lokaler Wärmeplanung.

- Insbesondere für die Beheizung von Bestandsgebäuden mit Wärmepumpen, die nur begrenzte Vorlauftemperaturen erreichen können, ist in der Regel eine deutliche Reduzierung des Wärmebedarfs notwendig; ggf. sind übergangsweise (von Heizungserneuerung bis zur Sanierung der Gebäudehülle) bivalente Systeme einzusetzen.

- Bei Fernwärmeversorgung sind bislang höhere Vorlauftemperaturen und Heizleistungen möglich; allerdings ist in Verbindung mit der Dekarbonisierung der Erzeugung auch eine Absenkung der Vorlauftemperaturen möglich. Die Reduzierung des Wärmebedarfs der einzelnen Gebäude ist jedenfalls auch deshalb anzustreben, damit begrenzte Erzeugungskapazitäten für möglichst viele Gebäude ausreichen und Betriebskosten gesenkt werden.

- Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist durch Ausbau eigener Erzeugung mittels PV-Anlagen zu unterstützen; geeignete Dächer sind möglichst vollständig zu belegen. Wegen bautechnischer Mängel und statischer Begrenzungen ist das in vielen Fällen nur in Verbindung mit Dachsanierungen möglich.

- Auf Grund des sehr heterogenen Gebäudebestands von Denkmalschutz bis Plattenbau, unterschiedlichen Ausgangszuständen und entsprechend unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten bei den öffentlichen Gebäuden wird kein einheitlicher Zielzustand zu erreichen sein, sondern eine Balance verschiedener Einzelergebnisse. Für Neubauten und Sanierungen können Standards festgelegt werden, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Als Beispiel seien die Energieeffizienzfestlegungen für Bundesgebäude (EEFB) genannt.

- Die Umsetzung erfordert eine mittel- bis langfristige Strategie zur Zielerreichung im Sinne von Dekarbonisierungs- und Sanierungsfahrplänen für ganze Gebäudebestände von Verwaltungseinheiten mit Zwischen- und Gesamtzielterminen (bis spätestens 2045).

- Diese Planung ist mit Finanz- und Personalressourcen zu hinterlegen. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf erheblich über früher üblichen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung und -sanierung liegt.

- Für einen effektiven Mitteleinsatz ist innerhalb einer Verwaltung die Vorgabe einheitlicher Parameter und Bewertungskriterien einschließlich Umweltfolgekosten sinnvoll.

- Die Umsetzung eines Sanierungsfahrplans erfordert ein transparentes Monitoring

Hintergrund: Entwicklungstrends in der Energieversorgung

Dieser Abschnitt hat nicht den Anspruch, alle denkbaren Zukunftsszenarien für eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung darzustellen. Vielmehr sollen die aus Sicht des Redaktionsteams gegenwärtig verfügbaren und vielversprechenden Technologien, Anwendungen und Trends, sowie auch noch bestehende Unsicherheiten kurz zusammengefasst werden.

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieser Hinweise unterlag der globale (fossile) Energiemarkt sehr starken Turbulenzen. Während im Rahmen der Covid-19 Pandemie 2020-2021 die Energiepreise zunächst stark fielen (teilw. bis hin zu negativen Ölpreisen), erfolgte durch den - Krieg in der Ukraine ein sehr schneller und massiver Preisanstieg mit bis dato unbekannten Preisspitzen, bis hin zu Verzehnfachungen am Spotmarkt. Diese Entwicklungen verdeutlichen unmissverständlich - trotz inzwischen eingetretener Beruhigung der Märkte - die Risiken der globalen Energieversorgungsketten und der Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten. Diese Risiken bleiben auch künftig bestehen, solange Energie nicht überwiegend national oder regional gewonnen oder von einer breiteren Auswahl an Lieferländern bezogen wird. Die Kombination aus nationaler Gewinnung von Nutzenergie und einem länderübergreifenden Energiehandel ermöglicht ein höheres Maß an (Energie-) Autonomie und regionaler Wertschöpfung, wie auch der Nutzung der in anderen Ländern z.T. höheren Potenziale an Erneuerbaren Energien, sei es Solarenergie, Wind- und Wasserkraft oder Geothermie. Auch Biomasse, sofern nachhaltig gewonnen, bleibt ein Baustein.

Die politischen Ziele sprechen klar für Erneuerbare Energien und Abkehr von den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle. Für Deutschland ist der Ausstieg aus der Kernenergie erfolgt. Die Nutzung der Kernfusion ist in dem zu betrachtenden Zeitraum (bis 2045) keinesfalls zu erwarten. Der Betrieb von erdgasbefeuerter Kraft-Wärme-Kopplung, in den letzten Jahren als effiziente Übergangstechnologie zu den Erneuerbaren Energien anerkannt und verbreitet, ist nun als Auslaufmodell zu bezeichnen. PV-Anlagen sind auf öffentlichen Neubauten inzwischen Standard, Fassaden-PV-Anlagen folgen. Diese Gebäude produzieren einen hohen Anteil Ihres jährlichen Strombedarfs selbst. Eine komplette Autarkie - Unabhängigkeit von einer Netzversorgung - ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu erzielen, ein jahresbilanzieller Ausgleich von Verbrauch und Erzeugung bei geeigneten Rahmenbedingungen durchaus.

Zum Ausgleich der fluktuierenden Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien und dem Energiebedarf werden zunehmend Energiespeicher benötigt, sowie eine weiträumige leistungsfähige Vernetzung.

Unter den Arbeitsbegriffen "Sektorenkopplung", "Powerto-Gasto-Power (P2G2P)", "Powerto-Liquid (PtL)" oder "Powerto-Heat" wird die zunehmende Nutzung von elektrischer Energie zur Wärmeversorgung und andere Anwendungen (Mobilität/Transport) beschrieben. Eine weit verbreitete Anwendung ist die Wärmepumpe. Ein wichtiger Fokus ist hierbei auf die Wärmequelle zu richten (siehe Abschnitt 6.5.2).

Als Alternative zu dezentralen Wärmepumpen wird der Anschluss an Nah- und Fernwärmenetze betrachtet. Hier können Technologien wie Geothermie, Solarthermie, Biomasseheiz(kraft)werke oder die Nutzung industrieller Abwärme deutlicher praktikabler zum Einsatz kommen als in einem Einzelgebäude, ebenso die gezielte Nutzung von temporär überschüssigem Strom zur Wärmeerzeugung über Großwärmepumpen/Heizstäbe im MWel-Bereich.

Die kommunale Wärmeplanung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, vor allem im Bestand. Manche Gebäude bzw. -Quartiere können nur bedingt energetisch saniert werden und benötigen auch künftig signifikante Wärmemengen, die aus nachhaltigen Quellen zu decken sind.

Mit Hinblick auf den Wirkungsgrad ist die direkte Nutzung von elektrischer Energie durch Wärmepumpen zu favorisieren. Erst bei Überangebot an Strom ist die Stromspeicherung das Ziel, aber auch zur Überbrückung von mehrtägigen Zeiträumen mit geringem Angebot von Wind- und Solarstrom (Dunkelflaute). Alle bekannten Speichertechnologien haben Umwandlungsverluste und erfordern Investitionen. Technisch vielversprechende Anwendungen sind Großbatterien und die Produktion von Wasserstoff (H2). Batterien haben zwar relativ geringe Verluste, aber (noch) hohe spez. Investitionskosten.

Die Verluste bei der H2-Produktion per Elektrolyse in der Form von Abwärme liegen im deutlich zweistelligen %-Bereich. Diese Wärme sollte ebenfalls genutzt werden. H2 könnte in sehr großem Stil produziert werden, grundsätzlich überall, aber vornehmlich in Ländern mit niedrigen Stromgestehungskosten aufgrund ihres hohen Potenzials an Solar- oder Windenergie und Zugang zu (Meer-)Wasser. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern könnte sich ein echter globaler Wettbewerb um preisgünstiges H2 entwickeln. Bei der Rückverstromung von H2 zur Deckung von Spitzen- und Residuallasten im Stromnetz sollte Kraft-Wärme-Kopplung der Standard sein. Auch die Bereitstellung von Prozesswärme auf hohem Temperaturniveau kann mit H2 realisiert werden. Zur Verteilung von H2 ist sicherlich eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur erforderlich, die nur bedingt mit dem bestehenden Erdgasnetz vereinbar ist. Denkbar ist, dass H2 über ein eigenes Transportnetz nur an größere Abnehmer (Industrie, Heiz(kraft)werke) geliefert wird. Das Erdgas-Verteilnetz könnte zugunsten von (kalten) Wärmenetzen bzw. dezentralen Wärmepumpen sukzessive stillgelegt werden.

Für den Transport über längere Strecken kommt die Umwandlung des Wasserstoffs in Ammoniak (NH3) in Frage, das leichter verflüssigt werden kann. Das bedeutet zwar weitere verlustbehaftete Prozessschritte, aber einen effektiveren Transport per Schiff und in mobilen Anwendungen.

Die direkte Speicherung von Wärme ist zwar die günstigste Speichertechnologie, jedoch aufgrund des Platzbedarfes bislang am ehesten für kurzfristige Speicherung (wenige Tage) geeignet. Die Anwendung von sehr großen Wärmespeichern (z.B. saisonale Wärmespeicher mit mehreren Tausend m3 Wasserinhalt) oder Eisspeichern ist sicher noch nicht ausgereizt. Eine praktische Anwendung erscheint insbesondere in Verbindung mit solarthermischen Großanlagen, Großwärmepumpen und Wärmenetzen oder bei sehr großen Liegenschaften mit ganzjährigem Wärme- und Kältebedarf darstellbar.

Intelligente Messeinrichtungen ermöglichen es Versorgern, zeitabhängige Stromtarife auch für mittlere und kleine Abnahmestellen anzubieten. Es ist davon auszugehen, dass davon zunehmend Gebrauch gemacht wird. Es dient dazu, Angebot und Nachfrage besser anzugleichen und die Netzstabilität zu verbessern. Eine erste Verbreitung zeichnet sich beim Laden von Elektroautos ab, im zweiten Schritt werden Wärmepumpen gezielt(er) angesteuert. Ein rein wärmegeführter Betrieb ohne Pufferspeicher wird voraussichtlich nur noch mit spürbaren Preisaufschlägen möglich sein.

Welche Technologien sich an welcher Stelle durchsetzen werden, ist noch nicht immer klar, da eine Vielzahl an nationalen und internationalen Akteuren aktiv mitwirken und sich die Technologien ständig weiterentwickeln. Die praktische Umsetzung wird aber auf staatlicher/ kommunaler Ebene entschieden. Öffentliche Gebäude tragen als Großabnehmer und Vorbild zum Gelingen bei. Letztlich erfordern aber alle genannten Szenarien eine signifikante Reduktion des Energieverbrauchs und einen bewussten Umgang mit Energie in allen Sektoren, um die Klimaschutzziele im gesteckten Zeitraum zu erreichen. Mittel und Wege hierzu sind in dieser AMEV-Empfehlung dargestellt.

2 Das Energiemanagement im Lebenszyklus von Gebäuden

2.1 Ziele und Grundsätze

Das Energiemanagement (EM) verfolgt folgende wesentliche Ziele:

- Minimierung von Umwelteinwirkungen wie Treibhausgasemissionen, Schadstoff- und Schadgasemissionen, Rückstände usw. und des Verbrauchs an Ressourcen (Primärenergie).

- Minimierung der Gesamtkosten für den Prozess der Energiebereitstellung, -verteilung und -anwendung im Gebäude bei einer definierten Nutzungsqualität.

Die Festschreibung einer bestimmten Qualität (z.B. Vorgaben der Raumtemperaturen) ist unumgänglich, da ansonsten auf einfachem Wege eine Kostenreduzierung durch eine Absenkung der maßgeblichen Qualitätsparameter erreicht werden kann, bzw. Einsparpotentiale nicht erreicht werden, wenn die Qualitätsparameter überschritten werden.

Ein konsequentes Energiemanagement greift in allen Lebenszyklusphasen der Gebäude: Der Energieverbrauch wird durch die Planung eines Gebäudes ebenso beeinflusst wie durch den späteren Betrieb und das Nutzerverhalten. Zur Verbrauchs- und Kostenminimierung ist es deshalb unabdingbar, sowohl den Betrieb und die Nutzung des Gebäudebestandes zu optimieren, als auch die Erkenntnisse hieraus in die Neubauplanung und in die Sanierung zu übertragen.

Erfahrungen in verschiedenen Verwaltungen haben gezeigt, dass durch konsequentes Energiemanagement - d.h. die Kombination investiver und nichtinvestiver Maßnahmen - Energieeinsparungen in Höhe von 20 bis 30 % zu erreichen sind; durch stetige und kompetente Betriebsüberwachung sind bereits bis zu 15 % möglich. Die für den Klimaschutz notwendigen weitergehenden Reduzierungen erfordern umfangreichere Gebäudesanierungen

Neben den Betrachtungen, die sich auf die Verbrauchsreduzierung in den Gebäuden beziehen, ist die Umstellung auf erneuerbare Energieträger voranzutreiben.

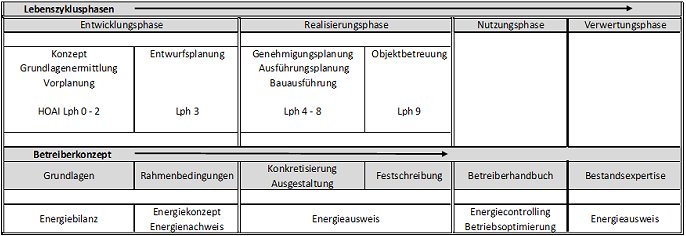

Grafik 1: Lebenszyklusphasen

2.2 Anforderungen an die Organisation des Energiemanagements

Nachhaltige Energieeinsparungen sind nur erreichbar, wenn das Energiemanagement als strategische Aufgabe verstanden - d.h. von der Führungsebene wahrgenommen und gesteuert - und als eigener Aufgabenbereich dauerhaft durchgeführt wird. Ohne permanente Kontrolle und Korrektur in der Betriebsoptimierung gehen bereits erreichte Einsparungen wieder verloren. Zur Umsetzung sind zentrale Ansprechpartner mit spezifischen Fachkenntnissen erforderlich sowie Mitarbeiter in verschiedenen Ebenen bis zur Ansprechperson in jedem einzelnen Gebäude. Hierbei sind die Verantwortlichkeiten sowie die Organisation und die Stellenbeschreibungen eindeutig zu definieren. Energiemanagement ist als ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Immobilienverwaltung zu verstehen.

Um Energiemanagement wirkungsvoll in der Verwaltung zu implementieren sind wesentliche Steuerungsaufgaben auf der Leitungsebene wahrzunehmen:

- Umsetzung politischer Klimaschutzziele in konkrete Handlungsstrategie,

- Erstellung von Leitbildern im Energiemanagement, Strategie zum Erreichen der Klimaneutralität,

- Herausgabe von Zielvorgaben im Form von Kennzahlen (Energie- und Medienverbrauch, CO2-Einsparung), mit Fristen zur Zielerreichung,

- Prioritätensetzung der investiven Maßnahmen,

- Festlegung der Organisationsform,

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln,

- Bereitstellung von Personalressourcen,

- Implementierung eines Informations- und Berichtswesen mit zentralen Auswertungen und zentralen Berichten sowie Veröffentlichung auch im politischem Raum,

- Auswahl von qualifiziertem fachtechnischen Personal

- Aus- und Fortbildung des Personals im Energiemanagement.

Auf operativer Ebene sind folgende Aufgaben und Tätigkeiten im Energiemanagement wahrzunehmen:

- Erfassung und Auswertung von Energie- und Medienverbräuchen, Kennzahlenerstellung,

- Erstellung von Energieberichten, Koordination von Energieausweisen

- Einkauf von Energie und Vertragscontrolling, Prüfen von Abrechnungen,

- Betriebsüberwachung der technischen Anlagen,

- Aus- und Fortbildung des Betriebspersonals,

- Schwachstellenanalyse und Veranlassung von Optimierungsmaßnahmen,

- Durchführung von Energiekampagnen auf Liegenschafts- und Gebäudeebene, zur Motivation der Nutzenden

- Energetische Optimierung beim Planen und Bauen.

2.3 Aufgaben und Funktionen

Ein effektives Energiemanagement im Immobilienbereich erstreckt sich über die gesamten Lebenszyklusphasen (s. Grafik 1) eines Gebäudes/einer Liegenschaft. Daraus lassen sich folgende Aufgaben, Zuordnungen und Verantwortlichkeiten ableiten, nahezu unabhängig von der jeweiligen Organisationsstruktur der Bauverwaltungen. Die Rollenzuordnung zu verschiedenen Organisationseinheiten kann unterschiedlich organisiert sein, muss aber in jedem Fall verbindlich geregelt und dokumentiert werden.

Eigentümer

Der Eigentümer hat die Steuerungsaufgabe, im Rahmen seiner Eigentümer- und Betreiberfunktion sowohl Vorgaben für die Planung als auch für den Betrieb in Form von Kennzahlen zu erarbeiten. Der Eigentümer ist verantwortlich für einengesetzeskonformen Betrieb; hierzu zählt auch der ressourcenschonende Umgang mit Energien. Energiemanagement ist hierbei an zentraler Stelle in der Leitungsfunktion zu integrieren. Der Eigentümer kann Aufgaben und Verantwortung für den Betrieb weitgehend delegieren, z.B. an die Gebäudenutzer oder Dienstleister

Bauherr

Im Rahmen der Bauherrenaufgabe sind die Aufgaben des Energiemanagements in allen öffentlichen Verwaltungen zu implementieren. Hierbei muss sichergestellt sein, dass ausreichend fachlich qualifiziertes Personal mit Erfahrungen aus Betrieb und Nutzung diese Aufgabe wahrnimmt.

Planer

Um die übergeordneten Klimaschutzziele zu erreichen, sind die aus der Praxis vorliegenden energetischen Erkenntnisse sowohl im Hochbau als auch in der Technischen Gebäudeausrüstung bei Planungsleistungen zu berücksichtigen. Die Anforderungen sind in Kapitel 5 beschrieben.

Technischer Betrieb

Der ordnungsgemäße Betrieb (Bedienen, Warten, Inspektion ggf. Instandsetzung) von technischen Anlagen ist Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Energieeinsatz. Die Anforderungen sind in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Je nach Organisationsform und Komplexität der Gebäude wird der Technische Betrieb von Ingenieuren, Gebäudetechnikern, Hausmeistern, Fachhandwerkern und Mess- und Regelungstechnikern wahrgenommen. Der Eigentümer kann die Betreiberfunktion an Dritte übertragen.

Nutzer

Die Nutzer haben - über den technischen Betrieb hinaus - großen Einfluss auf eine ökologische und ökonomische Nutzung von Wärme- und Kälteenergie sowie Strom.

Energiecontrolling

Grundbestandteile des Energiecontrollings sind das Erfassen und Auswerten von Energieverbrauchswerten und deren Kosten sowie ist ein permanenter Soll-/Ist Vergleich. Die Anforderungen sind in Kapitel 3 beschrieben.

Vertragsmanagement

Der Energie- und Medieneinkauf wurde in der Vergangenheit hauptsächlich von Personal mit Verwaltungskenntnissen wahrgenommen. Aufgrund der vielschichtigen Vertragsgestaltung, sind fachspezifische Kenntnisse des Energiemarktes unumgänglich. Die Anforderungen sind in Kapitel 4 beschrieben. Der Einkauf ist daher eine Teilaufgabe des Energiemanagements.

2.4 Organisationsformen

Für die Organisation des Energiemanagements sind unterschiedliche Formen möglich. Sie sollten sich nach dem jeweiligen Aufbau der Verwaltung ausrichten.

Grundsätzlich können dabei Teilbereiche der Aufgaben z.B. auf Energieeinspar-Contractoren oder anderen vertraglich gebundene Dienstleister ausgelagert werden.

Nachfolgend werden beispielhaft einige Strukturen dargestellt:

Bundes- und Landesverwaltungen, Betriebsüberwachung (BÜ)

In größeren öffentlichen Verwaltungen sind Betriebsüberwachungs- bzw. Energiecontrollingstellen nach entsprechenden bundes- oder länderspezifischen Richtlinien eingesetzt.

Für den operativen Betrieb sind hier in der Regel die nutzenden Verwaltungen verantwortlich. Während in großen Liegenschaften im Allgemeinen qualitativ geschultes Betriebspersonal vorgehalten wird, kann für kleinere Liegenschaften durch Digitalisierung und Bündelung die Betreiberkompetenz und damit die Energieeffizienz der Anlagen verbessert werden.

Die Aufgaben der BÜ sind die Überprüfung der Betriebsführung von technischen Anlagen (z.B. durch die baudurchführende Ebene vor Ort) und die Auswertung der objektbezogenen Energie- und Medienverbräuche (z.B. durch eine zentrale Leitstelle). Des Weiteren überprüft sie die Betriebskosten und berät die Betreiber bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. In der Praxis haben sich Überwachungsstellen bewährt, die auch befugt sind, Weisungen zu erteilen.

In einigen Bundesländern wurden Landesbetriebe eingerichtet, die die Gebäude errichten und anschließend auch betreiben, womit die Energieeffizienz und deren Betriebsoptimierung unmittelbar mit dem Bauen gekoppelt werden.

Kommunales Energiemanagement

Im kommunalen Bereich stellt das Energiemanagement eine Querschnittsaufgabe zwischen den einzelnen Gebieten dar: Gebäudemanagement, Hochbau, Umwelt, Finanzen und Gebäudenutzer. Es kann einzelnen zentralen Fachbereichen / Dienststellen z.B. dem Gebäudemanagement, dem Hochbauamt oder dem Amt für Umweltschutz zugeordnet werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass die zentrale Stelle auf alle Aufgaben - Gebäudegestaltung, Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung, Betrieb, Gebäudenutzung und Energieeinkauf - Einfluss nehmen kann. Je nach Größe der Kommune sind eigene Organisationseinheiten in Form eines Dienstpostens, eines Sachgebietes oder einer Abteilung zu bilden.

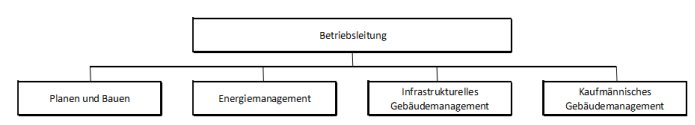

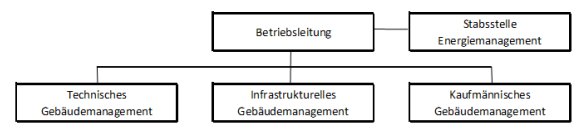

In vielen Kommunen haben sich integrierte Immobilienwirtschaftsbetriebe (in unterschiedlicher Rechtsform) entwickelt. Hier empfiehlt sich auch die Anordnung des Energiemanagements. Dies kann komplett in einer Abteilung (Linienorganisation) geschehen, oder die strategischen Aufgaben werden in einer Stabsstelle konzentriert, das operative EM in den Fachabteilungen wahrgenommen. Vorteilhaft ist hierbei, dass die vom Tagesgeschäft gelöste Auftragserfüllung mit direktem Zugang zu allen Fachbereichen eine sorgfältige Auftragserfüllung geben kann, sofern entsprechendes Weisungsrecht gegeben ist.

Grafik 2: Beispiel Energiemanagement im Immobilienwirtschaftsbetrieb als Linienorganisation

Grafik 3: Beispiel Energiemanagement im kommunalen Immobilienwirtschaftsbetrieb als Stabsstelle

2.5 Qualifikation des Personals

Besonderer Wert ist auf den Einsatz qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen genannten Beteiligten zu legen, die eigenverantwortlich ihre Aufgaben wahrnehmen. Sie müssen über die dafür notwendigen fachlichen Fähigkeiten und Neigungen verfügen, eine stetige Fortbildung ist dabei zu gewährleisten.

Wird die Aufgabe als Stabstelle wahrgenommen, sind zusätzliche Qualifikationen wie Durchsetzungsfähigkeit, konzeptionelles Denken und Eigeninitiative zu fordern.

Je nach Verwaltungsaufbau und Hierarchieebene ist mindestens die Leitungs- und Steuerungsebene im Bereich Energiemanagement mit der Qualifikation Dipl.-Ingenieur oder Master / Bachelor (Versorgungstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Facility Management, Hochbau) zu besetzen.

Eine bedeutende Herausforderung ist die Gewinnung qualifizierten Personals, selbst wenn Stellen freigegeben sind. Mögliche Gegenstrategien sind u.a.

- eigene Ausbildung: z.B. Referendariat, duales Studium

- Angebot zur systematischen Fort- und Weiterbildung innerhalb des bestehenden Personals

- durch Flexibilität in der Qualifikationsanforderung der Stellenausschreibung einen größeren Bewerberkreis zu generieren

- Anreize für eine dauerhafte Bindung durch attraktive Arbeitsbedingungen und unbefristete Arbeitsverhältnisse schaffen

3 Energiecontrolling

3.1 Grundlagen des Energiecontrollings

Das Energiecontrolling bildet die Grundlage für ein umfassendes Energiemanagement. Ziel ist das Aufdecken von vermeidbaren Energieverlusten, technischen und organisatorischen Schwachstellen im Gebäudebetrieb (z.B. fehlerhafte, ungeeignete oder nicht richtig eingestellte Anlagentechnik, Wärmedämmung, Leckagen etc.). Die ermittelten Daten erleichtern die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von energiesparenden Maßnahmen.

Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) Gesetz beinhaltet u.a. für die Öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen) Verpflichtungen zur Reduzierung des Primär- und Endenergieverbrauchs und dazu Verpflichtungen zur Berichterstattung zur Zielerreichung. Insofern lässt sich aus dem EnEfG eine Verpflichtung zur Verbrauchserfassung ableiten. In diesem Gesetz gibt es auch für öffentliche Stellen, die einen bestimmten Energieverbrauch überschreiten, Vorgaben zur Einrichtung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG, § 71a) fordert die Ausstattung mit digitaler Energieüberwachungstechnik für Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage von mehr als 290 kW (siehe Abschnitt 6.4)

Energiecontrolling beinhaltet die aktive Erfassung und Analyse von energierelevanten Informationen. Verbrauchswerte sind auf Veränderungen hin zu untersuchen und die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Für den Aufbau eines Energiecontrollings ist geeignetes Fachpersonal erforderlich, das eine kontinuierliche Fortführung der Aufgaben gewährleisten kann. Ein wichtiger Bestandteil ist ein fortlaufendes Berichtswesen.

Energiecontrolling ist erfahrungsgemäß eine Daueraufgabe. Erzielte Einsparungen können nur aufrechterhalten werden, wenn das Controlling dauerhaft fortgeführt wird.

Die Erfassung von Gebäude- und Anlagenstammdaten kann für das Energiecontrolling auf ein notwendiges Maß beschränkt werden. Mindestens erforderlich sind folgende Basisdaten:

- Gebäudebezeichnung und Adresse

- Gebäude-Identifikationsnummer / -Schlüssel / Wirtschaftseinheit

- Bauwerkszuordnung / Nutzungsart (z.B. Polizeirevier im 24/7 Betrieb)

- Baujahr und letzte energierelevante Sanierung

- Flächen in einheitlicher Definition (NGF, ersatzweise BGF in m2)

- Bezogene Medienarten (z.B. Erdgas, Fernwärme, Pellets, ...)

- Anschlusswerte (kWel / kWth)

- Übersicht der technischen Anlagen mit bedeutsamem Anteil am Energie- bzw. Medienverbrauch (z.B. RLT-Anlagen, Kälte, PV-Anlage, BHKW, ...)

- Ansprechpartner für den Gebäudebetrieb vor Ort

Um energetische Bewertungen gezielt durchführen zu können sind zu analysieren:

- Energie- und Wasserverbrauch

- Energie- und Medienbezugskosten

- Betriebsaufzeichnungen der technischen Anlagen (Laufzeiten, Leistungen/ Leistungsspitzen..).

- Informationen zur Nutzung (z.B. 24/7-Betrieb bei der Polizei)

Die alleinige Auswertung von Jahresverbräuchen ist die Minimallösung und kommt nur für Gebäude von untergeordneter Bedeutung in Betracht. In der Regel hat sich die mindestens monatliche Erfassung der Verbrauchsdaten als zweckmäßig erwiesen. Kürzere Intervalle (wöchentlich, täglich bis stündlich) sind im zweiten Schritt geeignet, um Störungen und Fehlbetriebsweisen einzelner Anlagen zu identifizieren Je höher die Messauflösung, desto eher sollte hier auf eine automatisierte Erfassung geachtet werden.

Für eine weitergehende Betrachtung und insbesondere für eine vergleichende Bewertung des Gebäudebestands ist die Bildung von spez. Kennwerten erforderlich. Hierfür sind dann die o.g. Basisdaten erforderlich. Zu den Kennwerten lassen sich auch Vergleichswerte als Orientierung festlegen (siehe Abschnitt 3.3.3).

Für längerfristige Analysen und Betrachtungen sind die benötigten Daten in geeigneten Datenbanken (z.B. CAFM-System) zu erfassen und grafisch auszuwerten (siehe Abschnitt 3.3)

3.2 Verbrauchsdatenerfassung

3.2.1 Zähler und Informationsübertragung

Für die Verbrauchserfassung werden zunächst die Zähler der Energieversorgungsunternehmen (EVU) verwendet. Für nicht leitungsgebundenen Endenergieträger und Eigenerzeugung sind eigene Messeinrichtungen notwendig, z.B. Wärmemengenzähler für Wärmeerzeugung aus Pellets / Hackschnitzel, Stromzähler für PV und BHKW).

In größeren Liegenschaften sind darüber hinaus Unterzähler notwendig. Die Entscheidung, welche Gebäude und technischen Anlagen mit eigenen Unterzählern (Strom, Wärme, Kälte, Wasser) auszustatten sind, ist nicht pauschal zu beantworten. Eine gebäudeweise Erfassung ist nicht immer zielführend und verhältnismäßig. Leitwerte sind Kosten und zu erwartender Nutzen. Hierzu sind eigene Kriterien zu entwickeln um die Zählerinfrastruktur aufzubauen. Solch ein Zählerkonzept erfasst wesentliche Energie-/Medienströme um den Wirkungs-/Nutzungsgrad techn. Anlagen zu ermitteln, kann aber auch zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten (z.B. EEG, KWKG) oder Nebenkostenabrechnungen dienen. Bei Wärmepumpen und KWK-Anlagen sollten immer sowohl die Primär- als auch die Sekundärseite gemessen werden. Weitere Hinweise gibt die AMEV-Empfehlung Technisches Monitoring.

Für interne Auswertungen und Verrechnungen reichen nicht geeichte Zähler.

Auch moderne Heizungsumwälzpumpen können (nicht geeichte), aber relativ präzise Verbrauchswerte liefern.

Für Verrechnungen mit Dritten sind aus rechtlichen Gründen geeichte Zähler vorzusehen.

Eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Aufwand der Datenerfassung spielt die Art der Ablesung.

Folgende Möglichkeiten bestehen:

|

Erfassungsmethode |

Vorteile |

Nachteile |

| Rechnungsauswertung Anstelle von Zählern werden die vom EVU erfassten Zählerstände/Verbräuche verwendet | Geringe Kosten, kein Aufwand manueller Ablesungen | Oft nur jährliche Daten mit geringer Kontrollmöglichkeit. Kosten oder Schäden durch unentdeckte Mehrverbräuche fallen spät auf. Zählerstände vom EVU sind teilw. rechnerisch ermittelt |

| Manuelle Ablesung (handschriftliche Listen) | Geringe investive Kosten | Zeitaufwand für die Übertragung in eine Datenbank, Anfällig für Ablese-/Übertragungsfehlern |

| Manuelle Ablesung (Weitergabe per Web-Portal) | Geringe Kosten, keine zusätzlichen Installationen/Kabelzüge erforderlich, Ablesungen können mit Inspektionsgang verbunden werden | Ablesefehler möglich, Zeitaufwand, Auslesung elektronischer Zähler nicht immer intuitiv möglich (Menüebenen) |

| Manuelle Ablesung (mit Unterstützung von Tablet/Smartphone) | Wie beim vorangegangenen Punkt, zusätzlich: Plausibilitätsprüfung und Fehlerkorrektur vor Ort möglich (Software), Einlesen der Daten in Auswertesystem reduziert Fehlerquellen | Ablesefehler trotzdem möglich, mittlerer Personalaufwand, höhere Personalqualifikation, Beschaffung geeigneter Hard- und Software |

| Gebäudeautomation (z.B. Impulsauswertung über S0-Schnittstelle) | Entfall händischer Ablesungen, Erfassung von Zählerständen in hoher Auflösung (z.B. 1/4-stündlich) | GA-Systemanbieter erforderlich, eingeschränkte Eichfähigkeit, Messungenauigkeiten |

| Digitale Zähler mit Schnittstelle (z.B. M-Bus) | Wie beim vorherigen Punkt, zusätzlich: Übertragung von Zählwerten über den Datenbus, Eichfähigkeit, kein Datenverlust bei Stromausfall, Schnittstellen zu GA- Systemen ermöglichen hohe Flexibilität, Auslesen weiterer Daten (z.B. Temperatur, Spannung) möglich | Nennenswerte Zählerkosten, i.d.R. Verkabelung (Datenkabel sowie Spannungsversorgung) erforderlich (Funk-Systeme nur begrenzt einsetzbar), ggf. regelmäßiger Batteriewechsel, erneute Parametrierung beim Zählerwechsel |

| Datenaustausch (mit Energielieferanten und Messdienstleistern) | Soweit die Daten dort in ausreichenden Messintervallen vorliegen (z.B. 1/4h-Werte für Strom und 1h-Werte für Erdgas bei Abnahmestellen mit Lastgangmessung/RLM) und Struktur sowie Inhalt zur Verfügung gestellt werden, lässt sich der Erfassungsauf- wand reduzieren | Nur bei EVU-Zähler möglich, nicht bei kundeneigenen Unterzählern. Bei Letzteren sind Fremdvergaben möglich (z.B. bei der Ermittlung des Wärmeverbrauchs im Wohnungswesen üblich). In allen Fällen müssen die Zählerstände/Lastgänge manuell abgerufen (z.B. Kundenportal) und weiterverarbeitet (z.B. Excel) werden |

| Mobile Datenlogger | Differenzierte, detaillierte Messung kritischer Größen möglich (z.B. Raumtemperaturen), geringer Installations- aufwand | Keine kontinuierliche Verbrauchserfassung, Aufwand zur Auslesung, regelmäßiger Batteriewechsel notwendig, nicht eichfähig. Nur zur ergänzenden Untersuchung im Rahmen umfangreicherer Analysen oder bei lokal begrenzten Störungen geeignet, keine Dauerlösung |

EVU-Zähler bieten oft Schnittstellen (Impuls oder MBUS) zum Anschluss an die Gebäudeautomation oder ein Bus-System. Neuere Modelle nutzen das TCP/IP Protokoll oder SMART Meter die CLS Schnittstelle. Die jeweiligen IT-technischen Sicherheitsanforderungen sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit und etwaige Zusatzgebühren werden von den EVU unterschiedlich gehandhabt. Künftig müssen zunehmend intelligente Messsysteme (Smart-Meter) für Strom-, Erdgas und Fernwärme verbaut werden, die dem Versorger und per Web-Portal auch dem Kunden hoch aufgelöste Zählerstände zur Verfügung stellen. An die Übertragungssysteme sind hohe Datensicherheitsanforderungen gestellt, sodass Stand 2023 noch eine geringe Verbreitung praktiziert ist. Derzeit ist nicht absehbar, inwiefern Kunden/ Verwaltungen direkt und standardisiert auf die Messdaten zugreifen können.

Unabhängig von der Art der Verbrauchserfassung werden für jeden Verbrauchsdatensatz folgende Basis-Informationen als Mindestanforderung benötigt:

- Zuordnung zum Gebäude

- Ggf. Zuordnung Nutzungseinheit

- Medium (Gas, Wärme, Strom, Wasser, ...)

- Zähler-ID

- Zählerstände mit Ablesezeitpunkt (Uhrzeit/Datum)

- Bei Messwandlerzählern (Strom): Wandlerfaktor

In allen Fällen ist empfehlenswert, die erfassten Daten mit den Abrechnungen der Energielieferanten abzugleichen und bei Unstimmigkeiten aktiv zu werden. Lieferanten verwenden oft noch manuelle Methoden (Ablesekarten) und/oder ermitteln die Zählerstände zum Jahreswechsel rechnerisch.

3.2.2 Datenverarbeitung

Die Auswertung von Verbrauchs- und Kostendaten kann im einfachsten Fall mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS Excel) erfolgen. Allerdings ist der Aufwand für die Verwaltung größerer Datenmengen hoch. Leistungsfähiger sind datenbankbasierte Systeme. Die Verwendung von Excel für Auswertungen (z.B. für die Erstellung von Diagrammen) ist dabei weiterhin möglich.

Für das Energiecontrolling ist zunehmend Software erhältlich, die auf Datenbanksystemen basieren und vorgegebene Eingabe- und Auswertungsfunktionen bieten. Diese bieten unterschiedliche Möglichkeiten der Erfassung von Verbrauchsdaten (z.B. manuelle Zählerstandseingabe, Einlesen von Erfassungsbögen, Eingabe über ein Webportal, Import von Versorgerdaten/Lastgängen etc.). Bei der Auswahl der Software ist also darauf zu achten, dass die beabsichtigten Wege der Verbrauchserfassung unterstützt wird.

Daten und Informationen über den Energie- und Medienbereich einer Immobilie / Liegenschaft werden für eine Reihe vielschichtiger Aufgaben (z.B. Planen, Bauen, Kontrolle, Öffentlichkeitsarbeit, Politik) sowohl an örtlicher als auch an zentraler Stelle benötigt. Für einen Kennzahlenvergleich (Bund, Land oder Kommune) von Medien- und Energieverbräuchen ist eine gebäudetypische Auswertung vorzunehmen. Deshalb sind folgende Schnittstellen zu beachten:

- Flächenmanagement: Die für die Bildung von Energiekennzahlen zwingend erforderlichen zuverlässigen Flächendaten werden in diversen anderen Bereichen des Gebäudemanagements verarbeitet.

- Technisches Gebäudemanagement: Technische Informationen - z.B. Baujahr und Bauart des Gebäudes, Daten von Wärmerzeugungsanlagen - sind für die Bewertung der Verbrauchsdaten ebenso hilfreich wie für die Bauunterhaltung.

- Kaufmännisches Gebäudemanagement: Energierechnungsdaten sind für das Energiecontrolling hilfreich, die Verbrauchsdaten können auch zur Haushaltsplanung und Nebenkostenabrechnung verwendet werden.

- Baumanagement: Benchmarks aus den Verbrauchsdaten sind bei der Prioritätensetzung von Sanierungsprogrammen zu beachten (s. Abschnitt 3.3.3).

Eine Reihe von Software-Programmen für das Facility Management beinhaltet ebenfalls Funktionalitäten des Energiemanagements. Hier ist allerdings vor dem Einsatz zu prüfen, ob die gebotenen Funktionalitäten den eigenen Ansprüchen genügen. Etwaige Schnittstellen von Gebäudeautomationssystemen zu Energiemanagement- und CAFM-Systemen sind genau zu definieren, zu planen und auf herstellerübergreifende Standards zu achten.

3.3 Auswertung der Verbrauchsdaten, Benchmarking

3.3.1 Datengrundlage

Zur Auswertung sind zunächst die Systemgrenzen festzulegen. Liegenschaften bestehen oft aus mehreren Gebäuden unterschiedlicher Bauweise oder Nutzung mit gemeinsam genutzten Versorgungsanlagen (Heizung, Strom, Wasser). Sofern die Gebäude einzeln bewertet werden sollen, sind Unterzähler erforderlich. In der Praxis ist das aber nicht immer flächendeckend möglich oder wirtschaftlich vertretbar. Sofern die Nutzungsweise und die Basisdaten (Baujahr, Anlagen, Gebäudezustand etc.) einheitlich sind, kann die Betrachtung einer ganzen Liegenschaft ausreichen. Im Übrigen ist eine Verbrauchsaufteilung z.B. nach den Gebäudeflächen oder Nutzeranzahl möglich. Bei Gebäuden unterschiedlicher Nutzungsart und Bauweise ist die rechnerische Verbrauchszuordnung fehleranfällig und nur eine grobe Näherung. In jedem Fall ist die vorhandene Zähler- und Verbrauchstopologie zu dokumentieren und fortzuschreiben.

Grafik 5: Beispiel Bilanzierungsgrenzen Liegenschaft

Bei Stromzählern mit Wandlermessung muss der Zählerstand mit dem Wandlerfaktor multipliziert werden, um den Verbrauch (kWh) zu erhalten.

Wasserzähler in großen Liegenschaften sind häufig Kombizähler. Diese bestehen aus zwei Zählwerken, einem für große Volumenströme und einem für kleine. Der Verbrauch ergibt sich aus der Aufsummierung.

Die Endenergieströme für Wärme sollten in die Einheit kWh oder MWh umgerechnet werden. Der Tabelle in Anhang B1 können die Heizwerte entnommen werden. In der Regel ist der Heizwert Hi zu verwenden. Bei manchen Brennstoffen kann auch der Brennwert Hs genutzt werden, sofern Brennwert-Wärmetauscher in Betrieb sind. In der Abrechnung des Erdgases durch die EVU wird der Brennwert angesetzt.

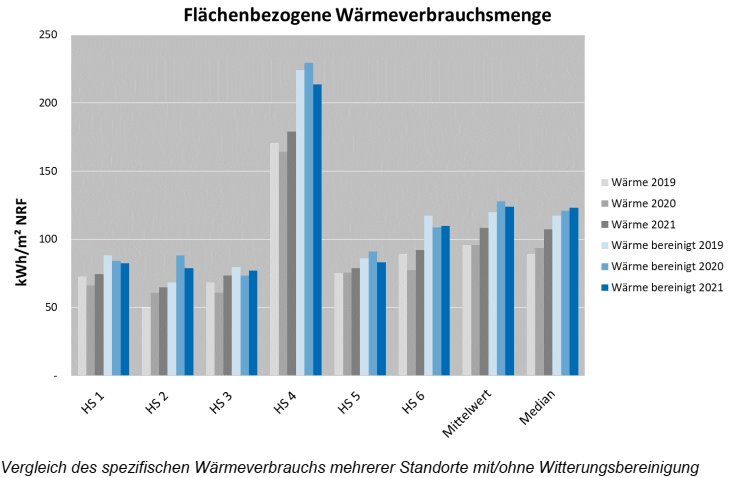

Der Heizenergieverbrauch unterliegt Witterungseinflüssen. Um mehrere Jahre zu vergleichen muss der ermittelte Jahresverbrauch zuerst witterungsbereinigt werden. Diese Bereinigung erfolgt über den Quotienten aus den Gradtagen des langjährigen Mittels und den aufsummierten Gradtagen des Erfassungszeitraumes (siehe VDI- Richtlinie 3807/Blatt 1). Die Gradtagzahl eignet sich auch, um eine Vergleichbarkeit der Werte von Gebäuden mit weiter entfernten Standorten zu ermöglichen. Als Referenzwert für Deutschland wird der langjährige Mittelwert von Potsdam verwendet (derzeit ist GTZm (20/15) = 3.731 K*d).

Die Gradtagzahlen für den jeweiligen Ort und Betrachtungszeitraum lassen sich u.a. unter der Website des Deutschen Wetterdienstes abrufen (jeweils mit zwei bis drei Monaten Verzögerung) oder beim Institut für Wohnen und Umwelt 1 . Eine jahresbezogene Bereinigung ist auch über die Tabellen zum GEG möglich.

Als Bezugszeitraum der Energie- und Wasserverbräuche wird ein volles Kalenderjahr empfohlen. Für genauere Analysen sind Monatswerte oder Lastprofile (h oder 1/4-h Werte) zu empfehlen.

3.3.2 Bezugsgrößen für Kennwerte

Für viele Auswertungen ist die Bildung von Energieverbrauchskennwerten notwendig. In den meisten Fällen werden dafür die Flächendefinitionen nach DIN 277 verwendet:

- Nutzungsfläche 1 bis 6 (früher Hauptnutzfläche - HNF)

- Nutzungsfläche 1 bis 7 (Nutzfläche - NF)

- Netto-Raumfläche- NRF (früher Nettogrundfläche - NGF)

- Bruttogrundfläche (BGF)

- Bruttorauminhalt (BRI).

Bei der Auswahl der Basisdaten spielt die Art der geplanten Auswertung eine Rolle. Die konditionierte NRF ist als Basisgröße für Kennwerte bei der Erstellung von Energieausweisen festgelegt worden. Sie sollte daher bevorzugt berücksichtigt werden. Für die HNF liegen insbesondere aus der Vergangenheit Daten vor. Sie ist als Planungsgröße von Bedeutung und berücksichtigt ausschließlich die für die eigentliche Nutzung erforderliche Fläche. Sind nur interne Auswertungen einzelner Gebäude einer Liegenschaft bzw. eines Verantwortungsbereichs auszuwerten, so kann auch die beheizte Fläche oder die Zahl der Beschäftigten sinnvoll sein.

Die Ermittlung von zu erwartenden Wasserverbräuchen ist sinnvoll nur über Personenzahlen möglich. Aber auch hier kann ein flächenspezifischer Wert hilfreich sein, wenn Gebäude gleicher Nutzungsart - d.h. mit ähnlicher flächenspezifischen Belegung - miteinander zu vergleichen sind.

Für besondere Verbraucher - bei denen die Raumbeheizung weniger im Vordergrund steht - sind andere Bezugsgrößen sinnvoll, so beispielsweise bei Krankenhäuser die Bettenzahl/ Anzahl Patienten, bei Bädern die Beckenwasserfläche oder bei Museen die Ausstellungsfläche.

3.3.3 Vergleichskennwerte

Um die Energieverbrauchskennwerte beurteilen und mögliche Einsparungen abschätzen zu können, werden Vergleichswerte (Benchmarks) benötigt. Die Ermittlung von Benchmarks mit allgemeingültigen Aussagen ist nicht einfach, da die Verbräuche von vielen Einflussgrößen abhängig sind wie:

- Bauweise (U-Werte, Gebäudedichtigkeit, ...)

- TGA (Lüftungs-/Klimaanlagen, Wärmeerzeugung, Beleuchtung, ...)

- Klima/Witterung (Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung, ...),

- Nutzungsart (Nutzungszeiten, Personenzahl, Innere Lasten, ...)

Trotz Diskrepanzen sind Orientierungsdaten zur Bewertung des Verbrauchs erforderlich.

Diese sollten innerhalb jeder Verwaltung für einen Anwendungsbereich bewusst gewählt werden und möglichst einfach zu handhaben sein.

Nachfolgend eine Auswahl unterschiedlicher Methoden:

|

Benchmark-Methode |

Vorteile |

Nachteile |

| Vorjahreswerte aus den vorangegangen Jahren des Gebäudes (zur kontinuierlichen Überprüfung eines Gebäudes). | Einfach zu ermitteln (da grundsätzlich bekannt), berücksichtigt gebäudespezifische Besonderheiten, lässt betriebstechnische Störungen erkennen. | Grundsätzliche Gebäudetechnische Schwachstellen werden nicht erkennt. |

| Spezifische Kennwerte für Gebäudearten wie z.B. Grundschulen (zum direkten Vergleich mit gleichwertigen Gebäuden). | Mäßiger Berechnungsaufwand, nutzungsspezifische Besonderheiten können berücksichtigt werden, gebäudetechnische Schwachstellen oder dauerhaft ungünstig hohe Verbräuche sind erkennbar. | Einheitliche Bezugsgrößen erforderlich; besondere Rahmenbedingungen einzelner Gebäude werden nicht erfasst. |

| Literaturwerte z.B. aus den von der Bundesregierung bekanntgemachten Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte (zur energietechnischen Untersuchung von Liegenschaften, Entscheidungsgrundlage von hochinvestiven Maßnahmen, Abgleich von Bedarfs- und Verbrauchswerten). | Wenig Aufwand, sofern Datenbasis vergleichbar (Rest wie vorstehend). | Einheitlicher Flächenbezug erforderlich, andernfalls Umrechnungen notwendig. |

| Theoretische Berechnung wie Energiebedarfswerte nach DIN V 18599 bis hin zur dynamischen Gebäudesimulation (zur energietechnischen Untersuchung im Rahmen von Energiekonzepten, Entscheidungsgrundlage für hochinvestive Optimierungsmaßnahmen). | Umfassende und genaue Erfassung aller Einflussfaktoren, sowohl gebäudetechnische wie nutzungsspezifische Schwachstellen werden erkennbar. Durch Variantenrechnungen sind Einsparpotentiale quantifizierbar. | Hoher Aufwand, vor allem für die Datenerfassung. |

| Berechnung über Leistungswerte, z.B. Vollbenutzungsstunden, Gleichzeitigkeitsfaktoren und Benutzungsstunden (zur Bemessung von Netzanschlüssen bei Neubauten, Regressionsanalyse aus Monatswerten/ Lastgängen). | Grundsätzlich bekannt, da bei der Planung von Gebäuden die Leistungswerte (Netzanschluss) ohnehin zu berechnen sind. | Mitunter erhebliche Abweichung vom späteren Ist-Verbrauch; im Gebäudebestand fehlt oft die Datenbasis. |

Bei auffälliger, dauerhafter Diskrepanz zwischen Verbrauchs- und Vergleichswert sind Maßnahmen nach Abschnitt 5 oder 6 erforderlich.

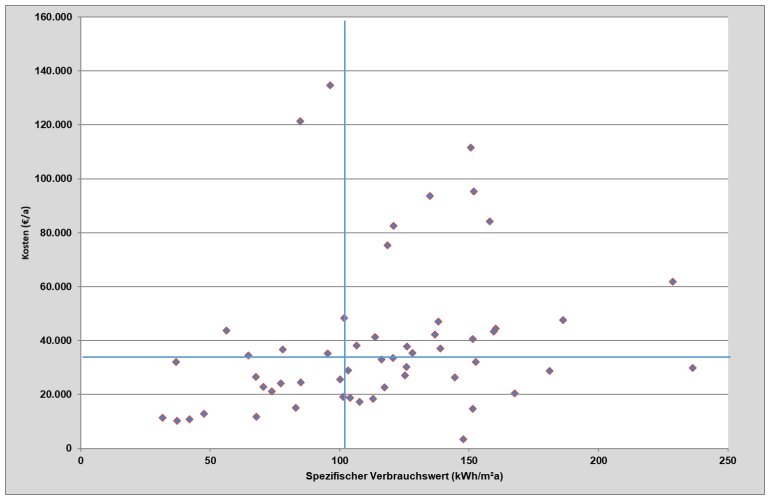

Grafik 6: Beispielhafte Auswertung eines Liegenschaftsbestandes, Portfolio-Analyse

Auswertungsbeispiel: Absolute Energiekosten [Euro/a] gegenüber Kennzahl Wärme [kWh/m2a] zur Prioritätensetzung vertiefter energetischer Untersuchungen:

- Liegenschaften im 1. Quadranten (oben rechts) sind als erstes genauer zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist auf Grund der hohen Kennzahl und des gleichzeitig vorhandenen großen Verbrauchs ein insgesamt hohes absolutes Einsparpotenzial zu erwarten.

- Liegenschaften im 2. Quadranten (unten rechts) sind als zweites zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist auf Grund der hohen Kennzahl ein hohes relatives Einsparpotenzial zu erwarten.

- Liegenschaften im 4. Quadranten (oben links) sind danach zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist aufgrund des hohen absoluten Verbrauchs ein nennenswertes Einsparpotenzial möglich.

- Liegenschaften im 3. Quadranten sind in der Priorität nachrangig weiter zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist aufgrund des niedrigen Verbrauchs und der gleichzeitig niedrigen Kennzahl kein nennenswertes Einsparpotenzial zu erwarten.

3.4 Information und Berichte

3.4.1 Information der Nutzer

Um dauerhaft Erfolge bei der Reduzierung des Energieverbrauchs zu erreichen, ist eine zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse an die Nutzer erforderlich. Diese beeinflussen den Energieverbrauch maßgeblich. Hierzu bietet sich eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten an. Das schnellste Medium ist die Online-Visualisierung, Informationen zur Verbrauchsauswertung können auch per E-Mail versendet werden (Newsletter). Der Inhalt sollte kurz und auf die wichtigsten Daten beschränken sein. Energie- und Wasserverbräuche sowie Kosten sollten grafisch als Trends (mind. drei Kalenderjahre) dargestellt werden. Weitere Tipps zum Energiesparen runden die Information ab. Auch turnusmäßige "Energie-Gespräche" mit den Nutzern zur Erläuterung der Entwicklung haben sich bewährt.

3.4.2 Energieausweise für öffentliche Gebäude

Gemäß GEG sind in öffentlichen Gebäuden mit mehr als 250 m2 Nutzfläche, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen für eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleistungen erbringen, Energieausweise öffentlich auszuhängen. Der Energieausweis dokumentiert die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und beurteilt den Strom- und Wärmebedarf/-Verbrauch. Bei der Darstellung des Energieausweises unterscheidet man zwischen Energieverbrauchs- und Bedarfsausweis.

Energieverbrauchsausweis

Der Verbrauchsausweis wird auf der Basis des gemessenen Endenergieverbrauchs gebildet. Als Grundlagen dienen die Energieverbräuche der letzten drei Jahre. Die Witterungsbereinigung der Heizenergie erfolgt auf das langjährige Mittel von Potsdam. Die Bezugsgröße ist die konditionierte NRF des betrachteten Objektes. Den ermittelten spezifischen Energieverbrauchskennwerten für Wärme und Strom werden Vergleichswerten gegenübergestellt. Für Liegenschaften mit mehreren Gebäuden und einer Verbrauchsmessung kann ein gemeinsamer Energieausweis gebildet werden.

Bei bestehendem Energiecontrolling können die Verbrauchsausweise mit relativ geringem Aufwand über eine EM-Software erzeugt werden. Das Nähere regelt die "Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand" des Bundeswirtschaftsministeriums.

Außerdem hat der Energieverbrauchsausweis den Vorteil, dass die wichtigen Bereiche der Betriebsführung und des Nutzerverhaltens mit erfasst werden. Hier gibt es gerade im kommunalen Bereich ein hohes Einsparpotential.

Über Verbrauchsausweise können also mit begrenztem Aufwand die Gebäude mit besonderem Handlungsbedarf identifiziert werden. Sie zeigen allerdings nicht konkrete Schwachstellen bzw. Ursachen von erhöhten Verbräuchen auf.

Energiebedarfsausweis

Der Energiebedarfsausweis wird nach den Regeln der DIN V 18599 erstellt. Hierzu werden alle Energieströme eines Gebäudes unter Berücksichtigung der betriebstechnischen Anlagen errechnet und bilanziert. Bilanzgrenze ist die Gebäudehüllfläche. Dabei wird die Energiebereitstellung, -umwandlung, -verteilung, Nutzenübergabe und eine Standardnutzungsstruktur berücksichtigt. Über Faktoren wird der Primärenergiebedarf errechnet, um die Vorkette von Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie abzubilden.

Bedarfsausweise sind für Genehmigungsverfahren notwendig. In der Praxis können vor allem das Nutzerverhalten, aber auch die tatsächliche Ausführung in der Bauphase von den

Annahmen der Bilanzierungsrechnung abweichen. Zudem beinhaltet das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599 Spielräume in der Wahl von Annahmen. Die Erfahrung zeigt, dass der in der Praxis erfasste Verbrauch eines Gebäudes von den ermittelten Werten des Bedarfsausweises spürbar abweicht.

Für den Gebäudebestand bedeutet die Erstellung von Bedarfsausweisen einen sehr hohen Berechnungsaufwand. Da zudem der Aufbau und die Qualität von Bauteilen im Nachhinein nicht immer sicher festzustellen ist, ist die Aussagekraft nochmals gemindert. Für den Einsatz im Gebäudebestand wird deshalb der Energieverbrauchsausweis als zweckmäßiger bewertet, da er auf tatsächlichen Verbrauchswerten basiert und die Realität abbildet (Diskrepanz zwischen "Theorie" und "Praxis").

Bei der Planung von Sanierungsprojekten, die auf jeden Fall eine umfangreiche

Bestandsaufnahme erfordert, können über das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599

Einflussfaktoren auf den Verbrauch, Schwachstellen und Einsparpotentiale quantifiziert werden.

(Siehe auch Abschnitt 3.3.3 und Abschnitt 6.4)

3.4.3 Energieberichte

Der Energiebericht ist ein Tätigkeitsnachweis des Energiemanagements. Er ist ein eher längerfristiges Instrument mit folgendem Inhalt:

- Energiepolitische Rahmenbedingungen (z.B. Zielvereinbarungen zur CO2 - Reduktion),

- Durchgeführte Aktivitäten und Maßnahmen im Energiemanagement,

- Finanzierungssituation und -instrumente,

- Statistik der Energie- und Wasserverbräuche mit Kosten und Emissionen,

- Statistik der Energieerzeugung,

- Praxisbeispiele mit Erfolgsnachweisen (ausgewählte Gebäude).

Die Zielgruppen der Energieberichte sind die politische Ebene (Landtag, Kreistag, Gemeinderat), Landesregierung und Ministerien, Landrat und Bürgermeister, Nutzer und Betreiber der Gebäude sowie interessierte Dritte wie andere Verwaltungen, Forschungsinstitute und Medien.

Der Detaillierungsgrad ist für die jeweilige Zielgruppe aufzubereiten. Hilfreich bei der Darstellung von Statistiken sind Diagramme, wie das Musterbeispiel unten für Verbrauchskennwerte.

Energie- und Wasserverbräuche mit den zusammenhängenden Kosten können als absolute und spezifische Werte (Flächenbezug) dargestellt werden. Die Daten können gegliedert werden nach Gebäudegruppen wie Verwaltungsgebäude, Schulen etc., oder nach Organisationseinheiten. Exemplarisch kann die Entwicklung für ausgewählte Gebäude dargestellt werden. In der Bilanz ist die Veränderung der Energie- und Wasserverbräuche im Vergleich zu einem Basis- oder Vorjahr gegenübergestellt 2.

Entwicklung des Wärmeverbrauchs mehrerer Standorte

4. Energiebeschaffung

4.1 Grundlagen

Neben der Begrenzung des Energieverbrauchs erschließt der sachgerechte Einkauf wesentliche Potentiale zur Optimierung der Energiekosten. Die leitungsgebundenen Energien machen den Hauptanteil aus, wobei Strom als teuerste Energie einen gegenüber seinem Verbrauchsanteil wesentlich höheren Kostenanteil hat.

Mit dem gezielten Einkauf ökologischer Produkte kann zudem die Dekarbonisierung der Energieversorgung unterstützt werden.

Nach der zunächst unübersichtlichen Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes haben sich mit der etablierten Regulierung des Netzbetriebes die Rahmenbedingungen weitgehend geklärt, so dass ein funktionierender Wettbewerb der Energielieferanten genutzt werden kann. Das Zusammenfassen von Verbrauchsstellen kann die Marktmacht steigern und die Preise deutlich senken. Dabei sind nach wie vor die Anforderungen des öffentlichen Vergaberechts und die Bedingungen des Energiemarktes nicht ganz leicht zur Deckung zu bringen.

4.2 Rechtlicher Rahmen des Energiemarktes

Der Netzbetrieb gestaltet sich als natürliches Monopol, für das der Endverbraucher keine Wahlfreiheit hat. Nach dem Energiewirtschaftsgesetzt EnWG haben die Netzbetreiber ihre Leitungsnetze diskriminierungsfrei für die Durchleitungen zur Verfügung zu stellen. Deshalb müssen die Netzbetreiber organisatorisch und wirtschaftliche von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung - d.h. Energieerzeugung und -lieferung - getrennt sein. Die Entgelte für die Netznutzung sind von der Bundesnetzagentur genehmigen zu lassen und zu veröffentlichen.

Durch die Trennung von Netzbetrieb und Lieferung von Strom und Gas wird im Grundsatz der Abschluss mehrere Verträge zur Sicherstellung des Energiebezugs notwendig:

- Der Netzanschlussvertrag regelt die Details der Errichtung und des Gebrauchs des unmittelbaren Anschlusses des Kunden an das örtliche Netz. Dieser Vertrag wird zwischen dem Netzbetreiber und dem Grundstücks-/Gebäudeeigentümer geschlossen. Netzanschlussverträge sind auch die Voraussetzung von Stromerzeugungsanlagen, die in das allgemeine Netz einspeisen.

- Der Netznutzungsvertrag regelt alle Fragen der laufenden Netznutzung einschließlich der Entgelte. Er wird im Grundsatz vom Endkunden mit dem Netzbetreiber abgeschlossen. Die Netznutzung ist durch die Bundesnetzagentur stringent reguliert, so dass hier wenig Spielräume bestehen.

- Der Energieliefervertrag regelt die eigentliche Energielieferung zwischen Endkunde und Energielieferant. Neben den Preisen kann hier auch die Art der Energieerzeugung vereinbart werden.

In der Regel wird die Netznutzung über den Energielieferanten abgerechnet, so dass der Endkunde für Energielieferung und Netznutzung eine gemeinsame Rechnung erhält. Der Energielieferant zahlt die Netznutzungsentgelte an den Netzbetreiber.

Die Netzbetreiber müssen Konzessionsverträge mit den Gemeinden abschließen, mit denen die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb der Netze geregelt werden. Darin werden - im Rahmen gesetzlicher Grenzen - die Konzessionsabgaben festgelegt. Diese können für kleinere Verbraucher (pro kWh) deutlich höher als für Großverbraucher sein. Üblicherweise wird kommunalen Abnahmestellen ein Nachlass von 10% auf die Netznutzungsentgelte gewährt.

Nach dem EnWG wird für die allgemeine Versorgungspflicht ein sogenannter "Grundversorger" bestimmt. Dies ist der Versorger, der die Mehrheit der Abnahmestellen in einem Netzgebiet versorgt. Die allgemeine Versorgungspflicht ist allerdings ausschließlich auf Haushaltskunden und Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch bis zu 10.000 kWh beschränkt. Gewerbekunden, zu denen danach auch die meisten öffentlichen Gebäude zählen, fallen nicht mehr unter die Versorgungspflicht. Gewerbekunden und Verwaltungen sind also gezwungen, sich aktiv um Energielieferverträge zu kümmern.

In Notfällen und über einen Zeitraum bis zu drei Monaten greift für alle Letztverbraucher, die Energie über die Netze der allgemeinen Versorgung in der Niederspannung oder im Niederdruck beziehen, eine Ersatzversorgung über den Grundversorger. Dies gilt, wenn einem Energiebezug kein Liefervertrag zugeordnet werden kann (bei Verzögerungen der Vertragsumstellung beim Lieferantenwechsel), wenn ein Energielieferant insolvent ist, das Recht auf Netznutzung verliert (weil er die Netzentgelte gegenüber dem Netzbetreiber nicht wie vereinbart zahlt) oder aus anderen Gründen die Lieferung einstellt. Die Versorgung mit Energie ist durch die Ersatzversorgung somit gesichert.

In der Ersatzversorgung dürfen die Preise häufiger geändert werden: Jeweils zum ersten und fünfzehnten eines Monats können die Preise ohne Einhaltung einer Frist angepasst werden. Für die Beendigung der Ersatzversorgung gibt es keine Kündigungsfrist. Da die Ersatzversorgung ein vergleichsweise teurer Tarif ist, ist es grundsätzlich empfehlenswert, möglichst schnell einen neuen Lieferanten zu suchen und ihn mit der Energiebelieferung zu beauftragen.

Für die - bei größeren öffentlichen Liegenschaften übliche - Stromversorgung aus dem Mittelspannungsnetz sowie (seltener) der Gasversorgung außerhalb des Niederdrucknetzes gibt es keine verpflichtende Ersatzversorgung. Große Energieversorger bieten eine Ersatzbelieferung an, die aber auch vermieden werden sollte.

Im Rahmen regulärer Energielieferverträge können Lieferkonditionen und -preise frei vereinbart werden, unabhängig von der Höhe des Verbrauchs.

4.3 Vergaberechtliche Anforderungen

4.3.1 Ausschreibungspflicht

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gelten Strom wie auch Gas als "Ware". Das europäische Vergaberecht gewährt den Bietern damit einen Anspruch auf die Einhaltung des Vergaberechtes. Demnach ist von öffentlichen Auftraggebern der Bezug von Strom und Gas europaweit öffentlich auszuschreiben, soweit der Lieferwert des Vertrages den Schwellenwert gemäß VgV überscheitet, was bei gebündelten Rahmenverträgen in der Regel der Fall ist. Darunter gelten weiterhin die haushaltsrechtlichen Regelungen in Verbindung mit den nationalen Regelungen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) kann nur unter engen Voraussetzungen ein sogenanntes "Inhouse-Geschäft" geltend gemacht und von einer Ausschreibung abgesehen werden. Dies kann gegeben sein, wenn folgende Sachverhalte gegeben sind:

- der öffentliche Auftraggeber ist alleiniger Anteilseigner des Auftragsempfängers,

- der öffentliche Auftraggeber übt eine Kontrolle über das zu beauftragende Unternehmen wie über eine eigene Dienststelle aus,

- die Tätigkeit des Auftragsempfängers wird wesentlich für den öffentlichen Auftraggeber vollzogen.

Dies kann bei Städten der Fall sein, wenn sich ein örtliches Energieversorgungsunternehmen (Stadtwerke) in ihrem Eigentum befindet. Das ist im Einzelfall genau zu prüfen.

4.3.2 Umweltanforderungen bei der Energiebeschaffung

Öffentliche Auftraggebern können Umweltanforderungen an ihre Beschaffungsgegenstände stellen. Bei der Energiebeschaffung ist die Qualität des beim Verbraucher ankommenden Produktes Strom zwar faktisch unabhängig von der Art der Stromerzeugung des Lieferanten - physikalisch kommt der Strom immer aus dem örtlichen Netz. Deshalb wurde diskutiert, ob die Forderung nach Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ein unzulässiger vergabefremder Aspekt wäre. Seitens der Europäischen Kommission und in der EuGH-Rechtsprechung wird jedoch festgestellt, dass die Nutzung erneuerbarer Energien dem Umweltschutz dient, zu dem sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Deswegen dürfen öffentliche Auftraggeber die Lieferung von Ökostrom unter folgenden Bedingungen ausschreiben:

- Die Umwelteigenschaften müssen direkt mit dem Auftragsgegenstand verknüpft sein und sich auf die ausgeschriebene Liefermenge beziehen.

- Die Anforderungen dürfen nicht den Marktzugang behindern oder zu einer Diskriminierung von Bietern führen.

- Die Anforderungen und Zuschlagskriterien dürfen dem Auftraggeber keine beliebige Entscheidungsfreiheit einräumen.

- Die Anforderungen müssen ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung oder in der Vergabebekanntmachung genannt sein.

- Das Verfahren muss eine effektive Nachprüfung der Richtigkeit der in den Angeboten enthaltenen Angaben erlauben.

Nicht zulässig wären z.B. folgende Forderungen:

- Vorgaben an die Form, in der das jeweilige Unternehmen der Bieter geführt wird,

- die Wertung einer Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien an andere Kunden des Bieters,

- Vorgabe eines bestimmten Ökostrom-Gütesiegels, da es diverse Gütesiegel gibt, deren Anforderungen nicht miteinander vergleichbar sind und von denen keines im Markt vorrangig verbreitet ist.

- Produkte nach dem Fondsmodell, nach dem ein Teil der mit der Stromlieferung erzielten Erlöse zur allgemeinen Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu verwenden ist; derartige Anforderungen sind von dem eigentlichen Auftragsgegenstand Stromlieferung losgelöst.

Die Herkunft des Stroms kann heute über das Herkunftsnachweisregister nachgewiesen werden.

Der öffentliche Auftraggeber muss die von ihm geforderten Umwelteigenschaften auf jeden Fall transparent und diskriminierungsfrei vorgeben. Die Ausgestaltung ist eine politische Frage, die der Auftraggeber im Einzelfall gründlich vorbereiten muss.

Ausführliche Hinweise dazu gibt der "Leitfaden zur öffentlichen Beschaffung von Öko- und Regionalstrom" des Umweltbundesamtes, zuletzt aktualisiert 2022.

Für die Beschaffung von Biogas bzw. Biomethan stellt sich der Rahmen ähnlich dar. Es gibt allerdings kein Herkunftsnachweisregister. Weiteres hierzu siehe Abschnitt 4.5.

4.4 Strombeschaffung

4.4.1 Marktgrundlagen

Um elektrische Energie wirtschaftlich einkaufen zu können, müssen die Grundlagen für die Strompreisbildung beachtet werden.

Ein wichtiges Abbild dafür ist der Stromhandel an der European Energy Exchange (EEX), in Leipzig. Gehandelt wird hier die Stromlieferung ab Kraftwerk neben dem Spotmarkt (für den Folgetag) auch auf einem Terminmarkt. Hier können zu aktuellen Tagespreisen Strommengen schon für Abnahmen weit in der Zukunft geordert werden (Monats- Quartals- und Jahreskontingente).

Auf dem Terminmarkt werden die Grundlast (Baseload) und die Spitzenlast (Peakload) angeboten. Die Grundlast beinhaltet die Strommenge, die mit konstanter Leistung über 24 h abgenommen wird. Die Spitzenlast umfasst die zusätzliche Strommenge, die mit konstanter Leistung werktags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr benötigt wird.

Darüber hinaus wird die restliche benötigte Energiemenge auf dem Spotmarkt in Form von Stundenkontingenten gehandelt. Somit muss für jede Stunde eines Tages am Vortag die am Folgetag benötigte Leistung abgeschätzt und zum Tagespreis geordert werden. Die entstehenden Differenzen zwischen tatsächlich abgenommener und georderter Energie muss als Regelenergie entweder verkauft oder zugekauft werden. Unsaubere Prognosen können hier zu erheblichen Zusatzkosten führen.

Somit wird deutlich, dass ein Stromanbieter über sehr genaue Kenntnisse der Lastverläufe bei seinen Kunden verfügen muss. Es werden daher zur Angebotsabgabe entsprechend gute Daten zumindest über die monatliche Verteilung von Arbeit und Leistung bei den bisherigen Sondervertragsabnahmestellen benötigt. Ebenso sind hinreichende Beschreibungen über die Gebäudetypen bzw. deren Nutzung sinnvoll.

Vollständige Lastverläufe eines Referenzjahres sollten für größere Abnahmestellen bereitgestellt werden. Für jede Abnahmestelle > 30 kW Leistung und i.d.R. > 100.000 kWh Jahresarbeit werden heute elektronische Lastgangzähler verwendet, die 1/4-stündlich die Leistung erfassen und von den Netzbetreibern zur Lastgangerfassung fernausgelesen werden. Diese Lastprofile können vom Netzbetreiber oder dem bisherigen Stromlieferanten angefordert und als Datenbasis für den Einkauf verwendet werden.

Für Abnahmestellen im Kleinverbrauch unterhalb der o.g. Werte sind Standardlastkurven angenommen, die der Strombeschaffung zu Grunde gelegt werden.

Anbieter kalkulieren bei Angebotsabgabe mit den tagesaktuellen Börsenpreisen, können aber erst bei endgültiger Auftragserteilung die Liefermenge fest beschaffen. Deshalb stellt der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung ein besonderes Kalkulationsrisiko für die Bieter dar. Um dieses Risiko - das sich in Preisaufschlägen widerspiegelt - zu begrenzen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schnelle Angebotsauswertung und Vergabeentscheidung, um den Zeitraum zu begrenzen (möglichst nur wenige Tage), für öffentliche Verwaltungen auf Grund vorgeschriebener Fristen und Entscheidungsprozesse kaum möglich

- Indizierung des Strompreises an Hand der Börsenpreise über den genannten Zeitraum, d.h. endgültige Preisfixierung bei Zuschlagerteilung

- Ausschreibung einer Preisformel an Hand von Börsenprodukten und Preisfixierung erst nach Auftragserteilung in mehreren Chargen, um das Preisrisiko zu streuen (strukturierte Beschaffung)

Letzteres Verfahren hat sich für öffentliche Auftraggeber weitgehend durchsetzt, weil es geringsten Zeitdruck im Vergabeverfahren mit geringen Risikoaufschlägen der Lieferanten verbindet.

Bei einer Stromausschreibung ist zu berücksichtigen, dass der Zuschlag wenigstens zwei Monate vor Lieferbeginn erteilt sein sollte, damit ein Lieferant hinreichend Zeit hat, mit dem

Netzbetreiber die Modalitäten des Netzzugangs zu klären. Insgesamt muss mit mindestens neun Monaten vom Beginn der Vorbereitungen für ein Ausschreibungsverfahren bis zum Lieferbeginn gerechnet werden.

Mit Blick auf die Veränderungen im Energiemarkt sollte die Laufzeit der Verträge beschränkt bleiben, wegen des beträchtlichen Aufwands einer Ausschreibung aber auch nicht zu kurz gewählt werden. Eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren ggf. mit zweimal einjähriger Verlängerungsoption kann als angemessen betrachtet werden.

In den Ausschreibungen können Vorgaben zur Rechnungsstellung und Datenlieferung definiert werden. Diese sollten aber marktüblich sein, um nicht unnötig Bieter auszuschließen.

4.4.2 Weitere Kosten des Strombezugs

Dem Wettbewerb zugänglich und deshalb ausschreibungspflichtig ist nur die reine Energielieferung. Für den Endabnehmer kommen noch folgende Kosten hinzu:

- Netznutzungsentgelte

- Konzessionsabgaben

- Stromsteuer

- Die gesetzlichen Umlagen z.B. zur Förderung der Kraftwärmekopplung (KWKG) sind z.Zt. stark im Wandel; die in den letzten Jahren bedeutsame Umlage aufgrund des Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG) ist ausgesetzt

- Mehrwertsteuer

Diese Zusatzkosten sollten als durchlaufende Posten stets in ihrer nachzuweisenden Höhe abgerechnet und nicht in Festpreise eingerechnet werden, um den Lieferanten von vermeidbaren Kalkulationsrisiken zu entlasten.

Die Netznutzungsentgelte muss der örtliche Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur genehmigen lassen und im Internet veröffentlichen. Die Netznutzungsentgelte werden grundsätzlich unterschieden nach Abnahmestellen mit und ohne Lastgangmessung. Bei ersteren wird weiter unterschieden, auf welcher Spannungsebene - Mittel- oder Niederspannung - der Strom übergeben wird. Weiterhin wird ggf. über die Vollbenutzungsstundenzahl zwischen Abnahmestellen mit steilen oder flachen Lastverläufen unterschieden.

Für eine Ausschreibung sollten die Stromabnahmestellen den Gliederungskriterien des Netzbetreibers entsprechend gebündelt zugeordnet werden.

4.5 Gasbeschaffung

Im Gasmarkt wurde ein breiter Wettbewerb erst später etabliert, heute sind die Marktbedingungen aber weitgehend identisch mit denen des Strommarktes. Das gilt für die Trennung von Netzbetrieb (Monopol, reguliert durch die Bundesnetzagentur) ebenso wie die Preisbildung an der Börse (EEX). Der Markt wurde lange dominiert von wenigen Lieferanten und großen Gasimporteuren - eine Abhängigkeit, die in der Krise 2022 durch explodierende Preise schmerzhaft demonstriert wurde. Durch die inzwischen diversifizierte Einspeisung mittels verflüssigtem Erdgas (LNG 3 ist die Liquidität im Markt wieder gewachsen. Allerdings ist LNG auf Grund der komplexeren Prozesskette und des Transportaufwandes ökologisch noch schlechter als Erdgas, das über Pipelines geliefert wird. Für das Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands muss Erdgas durch andere Energieträger ersetzt werden. Bis dahin empfehlen sich ähnliche Beschaffungsverfahren wie beim Strom.

Die Beschaffung von Biogas, dass in Deutschland erzeugt und aufbereitet in das Erdgasnetz eingespeist wird, ist ähnlich der Ökostrombeschaffung grundsätzlich möglich. Allerdings sind die verfügbaren Mengen begrenzt und eine Ausweitung auf Grund der Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung fragwürdig.

Für die Beschaffung von synthetischen Gasen, die mittels Ökostrom erzeugt werden (Power-To-Gas, Wasserstoff und Derivate) entwickelt sich langsam ein Markt. Dies kann zukünftig in bestimmten Stadtteilen oder Regionen gemäß kommunaler Wärmeplanung in Frage kommen. Voraussichtlich werden jedoch zunächst Industrieprozesse beliefert.

4.6 Fernwärme

Die Verteilung von Fernwärme ist im Gegensatz zu Strom oder Gas nur über relativ geringe Entfernungen möglich. Insoweit sind hier Energieanbieter und Netzbetreiber in der Regel identisch und es besteht keine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Bietern.

Aufgabe des Energieeinkaufs ist hier insbesondere die Überprüfung der vertraglichen Anschlussleistungen, da der Leistungspreis oft einen bedeutenden Kostenanteil ausmacht. Im Gebäudebestand sind oft zu hohe Leistungswerte vereinbart. Um dieses zu erkennen und zu optimieren, bieten sich folgende Verfahren an:

- Ermittlung der Vollbenutzungszeiten (Verhältnis von Jahresenergieverbrauch zur vereinbarten bzw. installierten Leistung) und Vergleich mit Durchschnitts- oder Literaturwerten (siehe Anhang B2 und VDI 2067 Blatt 2); niedrige Vollbenutzungszeiten deuten auf unnötig hohe Leistungswerte hin.

- Genaue Verbrauchsmessung und Aufschreibung z.B. von Stundenwerten, permanent oder für eine begrenzte, charakteristische Periode zur direkten Feststellung tatsächlich benötigter Maximalleistungen.

- Nachrechnen des Wärmebedarfes.

Kommunen können Rahmenverträge mit den lokalen Fernwärmelieferanten anstreben. Bei langfristiger Abnahmegarantie sind Vergünstigungen bei Anschlusskosten und/oder Energielieferpreisen denkbar.

Um die Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung zu unterstützen, kann der Anschluss weiterer Gebäude an die Fernwärme an entsprechende Zusagen des EVU gebunden werden. Dies sind durch das Wärmeplanungsgesetz aber ohnehin verpflichtet, Pläne zur Dekarbonisierung der Wärmenetze aufzustellen.

Wenn eine Wärmelieferung angestrebt wird und zugleich die technischen Anlagen zu Wärmebereitstellung erst noch bereitgestellt werden sollen (Anlagen-Contracting), entsteht eine Ausschreibungspflicht. (Siehe Abschnitt 7.4)

4.7 Wasser

Wasser kann zwar auch über längere Strecken transportiert werden, aber in der Regel sind Netzbetreiber und Lieferant identisch oder über langfristige Lieferverträge miteinander verbunden. Für die Verbraucher besteht keine Auswahlmöglichkeit, insofern sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt wie bei der Fernwärme.

4.8 Einkauf nicht leitungsgebundener Energien

4.8.1 Heizöl

Für das Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands muss Heizöl durch andere Energieträger ersetzt werden. Soweit bis dahin noch benötigt, ist der sehr offene, aber auch sehr volatile Markt zu beachten. Heizöl wird an verschiedenen Handelsplätzen bzw. Börsen gehandelt, Preise aktualisieren sich täglich. Möglich ist eine ggf. europaweite Ausschreibung etwa einer Jahreslieferung mit Auf- und Abgeboten zu veröffentlichten Börsenpreisen oder Indizes. Eine Alternative sind bedarfsabhängige Abfragen von Tagespreisen bei einer hinreichenden Zahl örtlicher Anbieter. Wesentlich ist die börsenbedingte kurze Bindefrist der Angebote (etwa bis 12:00 Uhr am Tage der Preisabfrage) und die daher notwendige zügige Beauftragung.

4.8.2 Flüssiggas

Kennzeichnend für Flüssiggas ist, dass die Flüssiggastanks häufig im Eigentum der Lieferanten verbleiben und von diesen gewartet bzw. die notwendigen externen Sicherheitsüberprüfungen veranlasst werden. In solchen Fällen besteht i.d.R. eine Lieferbindung an die entsprechende Flüssiggasfirma. Entsprechend sind bei Vertragsgestaltung und Laufzeit der Lieferbindung Vorkehrungen zu treffen, dass das Flüssiggas nachweislich zu Marktpreisen geliefert und bei Vertragsausschreibung ein fairer Wettbewerb sichergestellt wird.

4.8.3 Holz

Das klimafreundliche Potenzial von Holz ist begrenzt, weshalb auch das Umweltbundesamt von der energetischen Holznutzung aus Klimaschutzgründen abrät. Hinzu kommen die bei der Verbrennung entstehenden Luftschadstoffe. Nach dem GEG gilt Holz als nachwachsender Rohstoff (Biomasse) unter den Voraussetzungen des § 71g als erneuerbare Energie für die Wärmeerzeugung. D.h. es darf nicht zu Entwaldung und Waldschädigung beitragen und nicht mit Schadstoffen verbunden sein.

Zu unterscheiden ist zwischen Holzhackschnitzeln und Holzpellets.

Hackschnitzel sind im Mittel etwa zigarettenschachtelgroße, gehäckselte oder gehackte naturbelassene Holzstücke. Für die Verfeuerung sind vier Quellen zu unterscheiden:

- Waldholz = Resthölzer aus der Forstwirtschaft,

- Landschaftspflegeholz, z.B. Hölzer aus Pflege öffentlicher Grünanlagen,

- Sägewerksresthölzer;

- Althölzer A 1 = unbehandelte Holzabfälle, z.B. Paletten.