| zurück |  |

A 2.2 Laser als ausgedehnte Quellen:

Die folgenden Korrekturen zu den MZB- Werten für kleine Quellen sind in den meisten Fällen auf die Beobachtung diffuser Reflexionen und von LED beschränkt; in einigen Fällen könnten sie auch für Laseranordnungen oder ausgedehnte Quellen bei Lasereinrichtungen, die gestreute Strahlung erzeugen, gelten.

Für Laserstrahlung von ausgedehnten Quellen, z.B. Beobachten von diffusen Reflexionen, im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm werden die MZB- Werte für die thermische Netzhautgefährdung um den Faktor C6 vergrößert, vorausgesetzt, dass die Winkelausdehnung der Quelle (gemessen am Auge des Beobachters) größer als αmin ist, wobei αmin gleich 1,5 mrad ist.

Der Korrekturfaktor C6 ergibt sich aus dieser Tabelle.

| C6 = 1 | für α < αmin |

| C6 = α / αmin | für αmin < α < αmax |

| C6 = αmax / αmin | für α > αmax |

Diese Tabelle enthält αmin und αmax.

| αmin = 1,5 mrad |

| αmax = 100 mrad |

A 2.3 Wiederholt gepulste oder modulierte Laserstrahlung:

Da es nur wenige Daten über die Bestrahlung mit Mehrfachimpulsen gibt, muss bei der Abschätzung der zulässigen Bestrahlung durch wiederholt gepulste Laserstrahlung besondere Vorsicht walten. Die folgenden Verfahren sollen angewandt werden, um die auf wiederholt gepulste Laserstrahlung anzuwendenden MZB- Werte zu bestimmen.

Die MZB für eine Bestrahlung der Augen im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 106 nm ist durch die Benutzung der restriktivsten der Anforderungen a), b) und c) bestimmt. Die Anforderung c) gilt nur für die thermischen MZB- Werte und nicht für die fotochemischen MZB- Werte.

Die MZB für eine Bestrahlung der Augen für Wellenlängen unter 400 nm und die MZB für eine Bestrahlung der Haut sind durch die Benutzung der restriktivsten der Anforderungen a) und b) bestimmt.

- Die Bestrahlung durch jeden Einzelimpuls einer Impulsfolge darf nicht den MZB- Wert für einen Einzelimpuls überschreiten.

- Die mittlere Bestrahlungsstärke für eine Impulsfolge der Einwirkungsdauer T darf den MZB- Wert nach Tabelle 6a, 6b und 7 für einen Einzelimpuls der Einwirkungsdauer T nicht übersteigen.

- Die mittlere Bestrahlung durch Impulse innerhalb einer Impulsfolge darf den MZB- Wert des Einzelimpulses multipliziert mit dem Korrekturfaktor C5 nicht

übersteigen.

Anmerkung 1:

Die Bestrahlungen in einer Impulsfolge sind über die gleiche Emissionsdauer zu mitteln, die für die Bestimmung der Anzahl N der Impulse während der Bestrahlung benutzt wird. Jede mittlere Bestrahlung durch Impulse muss mit dem reduzierten Grenzwert MZBImpulsfolge verglichen werden, so wie es im Folgenden angegeben ist:

MZBImpulsfolge = MZBEinzelimpuls * C5 MZBImpulsfolge = MZB- Wert für jeden Einzelimpuls in der Impulsfolge MZBEinzelimpuls = MZB -Wert für einen Einzelimpuls C5 = N-1/4, N = Anzahl der Impulse während der Bestrahlung.

In manchen Fällen kann dieser Wert unter die MZB für Dauerbetrieb fallen, die bei gleicher Spitzenleistung und gleicher Zeitbasis gültig wäre. Unter diesen Voraussetzungen darf die MZB für Dauerbetrieb verwendet werden.

Werden Impulse veränderlicher Amplitude verwendet, ist die Bewertung für Impulse jeder Amplitude getrennt auszuführen sowie für die gesamte Impulsfolge.

Die längste Einwirkungsdauer, für die die Anforderung c) angewandt werden sollte, also zur Bestimmung von N, ist im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm T2 (siehe Tabelle 8) und 10 s für längere Wellenlängen.

Anmerkung 2:

C5 gilt nur für Dauern der Einzelimpulse unter 0,25 s.Anmerkung 3:

Treten während der Zeitdauer Ti (siehe Tabelle 4) Mehrfachimpulse auf, werden sie als ein einziger Impuls gezählt, um N zu bestimmen, und die Bestrahlungen der einzelnen Impulse werden zum Vergleich mit der für Ti geltenden MZB addiert, falls alle einzelnen Impulsdauern größer als 10-9 s sind.

Tabelle 4: Zeiten Ti unterhalb denen die Impulsgruppen aufsummiert werden

Wellenlänge Ti in s 400 nm < λ < 1050 nm 18 * 10-6 1050 nm < λ < 1400 nm 50 * 10-6 1400 nm < λ < 1500 nm 10-3 1500 nm < λ < 1800 nm 10 1800nm < λ 2600 nm 10-3 2600nm < λ < 106 nm 10-7

Anmerkung 4:

Die Bestrahlung durch jegliche Impulsgruppe (oder Impuls-Untergruppe einer Impulsfolge), die in irgendeinem Zeitintervall ausgesandt wird, sollte die MZB für diese Zeitdauer nicht überschreiten.Anmerkung 5:

Falls die Impulsdauer oder die Impulsintervalle veränderlich sind, kann an Stelle der Anforderung c) die Methode der Impuls-Gesamt-Einschalt-Dauer (IGED) verwendet werden. In diesem Fall ist die MZB durch die Länge der IGED bestimmt, die die Summe über alle Impulsdauern innerhalb der Einwirkungsdauer darstellt bzw. durch T2- - je nachdem was kürzer ist. Impulsen mit Impulsdauern unter Ti werdenImpulsdauern von Ti zugeordnet. Treten zwei oder mehr Impulse innerhalb von Ti auf, werden diesen Impulsgruppen Impulsdauern von Ti zugeordnet. Zum Vergleich mit der MZB für die entsprechende Zeitdauer werden alle Energien der Einzelimpulse addiert.

Dieses Verfahren ist der Anforderung c) äquivalent, falls die mittlere Bestrahlung der Impulse mit der MZB für den Einzelimpuls multipliziert mit C5 verglichen wird.

A 2.4 Messblenden:

Für alle Messungen und Berechnungen der MZB- Werte ist eine geeignete Blende zu verwenden. Diese Blende ist bestimmt durch den maximalen Durchmesser einer kreisförmigen Fläche, über die die Bestrahlungsstärke oder Bestrahlung zu mitteln ist. Die Werte für die Messblenden sind in der Tabelle 5 angegeben.

Für die Bestrahlung durch wiederholt gepulste Laser im Wellenlängenbereich zwischen 1400 nm und 106 nm wird die 1 mm-Blende für die Bestimmung der Gefährdung aus einem einzelnen Impuls verwendet; dagegen wird die 3,5-mm-Blende zur Bestimmung der maximal zulässigen Bestrahlung für Bestrahlungen länger als 3 s verwendet.

Anmerkung:Die Werte für die Bestrahlung der Augen im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm sind mit einer Messblende von 7 mm Durchmesser (Pupille) zu bestimmen. Der MZB- Wert darf nicht korrigiert werden, um kleinere Pupillendurchmesser zu berücksichtigen.

Tabelle 5: Blendendurchmesser für die Messung der Bestrahlungsstärke und der Bestrahlung durch Laser

| Wellenlängenbereich nm | Blendendurchmesser für | |

| Auge mm | Haut mm | |

| 180 bis 400 | 1 | 3,5 |

| > 400 bis 1400 | 7 | 3,5 |

| > 1400 bis 105 | 1 für t < 0,35 s | 3,5 |

| 1,5 t 3/8 für 0,35s < t < 10 s | ||

| 3,5 für t > 10 s | ||

| > 105 bis 106 | 11 | 11 |

A 2.5 Messbedingungen:

A 2.5.1 Messblende:

Die Werte von Bestrahlung oder Bestrahlungsstärke, die mit den entsprechenden Werten der MZB verglichen werden sollen, sind über eine kreisförmige Blende zu mitteln, die den Messblenden von Tabelle 5 entsprechen.

Für Bestrahlung der Augen im Wellenlängenbereich von 302,5 nm bis 4000 nm ist ein minimaler Messabstand von 100 mm zu verwenden.

A 2.5.2 Empfangswinkel:

- Fotochemische MZB- Werte für die Netzhaut:

Bei Messungen an Quellen, die hinsichtlich der fotochemischen Grenzwerte (400 nm bis 600 nm) bewertet werden sollen, beträgt der Grenzempfangswinkel γp:

für 10 s < t d 100 s; γp = 11 mrad für 100 s < t d 104 s; γp = 1,1 * t 0,5 mrad für 104 s < t d 3 * 104 s; γp = 110 mrad Ist die Winkelausdehnung α der Quelle größer als der angegebene Grenzempfangswinkel γp, sollte der Empfangswinkel nicht größer als die Werte sein, die für γp festgelegt sind. Ist die Winkelausdehnung α der Quelle kleiner als der angegebene Grenzempfangswinkel γp, muss der Empfangswinkel die betrachtete Quelle voll erfassen, braucht im Übrigen aber nicht genau definiert zu sein, d.h. der Empfangswinkel braucht nicht auf γp beschränkt zu sein.

Anmerkung:

Ist bei Messungen an einzelnen kleinen Quellen α < γp, dann braucht nicht mit einem bestimmten, genau definierten Empfangswinkel gemessen zu werden. Um einen genau definierten Empfangswinkel zu erhalten, kann der Empfangswinkel entweder durch Abbildung der Quelle auf eine Feldblende oder durch eine Abblendung der Quelle festgelegt werden. - Alle anderen Grenzwerte:

Für die Messung von Strahlung, die mit anderen MZB- Werten als denen für die fotochemische Gefährdung der Netzhaut verglichen werden soll, muss der Empfangswinkel die betrachtete Quelle voll erfassen (d.h. der Empfangswinkel muss mindestens so groß sein wie die Winkelausdehnung α der Quelle). Ist jedoch im Wellenlängenbereich von 302,5 nm bis 4000 nm α > αmax, darf der Grenzempfangswinkel für die MZB- Werte, die sich auf die thermische Gefährdung beziehen, nicht größer als αmax (0,1 rad) sein. In dem Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1400 nm muss für die MZB- Werte, die sich auf die thermische Gefährdung beziehen, der Empfangswinkel für die Bewertung einer scheinbaren Quelle, die aus mehreren Punkten besteht, im Bereich αmin < α < αmax liegen.

A 2.5.3 Messung richtungsveränderlicher Laserstrahlung:

Messungen an richtungsveränderlicher Laserstrahlung haben mit einer stillstehenden Messblende mit 7 mm Durchmesser zu erfolgen (die entstehende zeitliche Änderung der aufgenommenen Strahlung soll als Impuls oder als Impulsfolge betrachtet werden).

A 2.6 Wellenlängenbereich von 100 nm bis 180 nm:

Für den Wellenlängenbereich von 100 nm bis 180 nm sind noch keine speziellen Werte für die maximal zulässige Bestrahlung festgelegt. Bis zu einer solchen Festlegung sind die MZB- Werte für die Wellenlänge 180 nm zu verwenden.

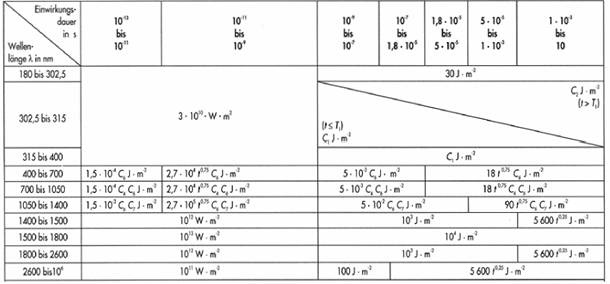

Tabelle 6a: Maximal zulässige Bestrahlung (MZB) der Hornhaut bei direkter Bestrahlung durch Laserstrahlung 1, 2, 3

(Einwirkungsdauer von 10-13 s bis 10 s)

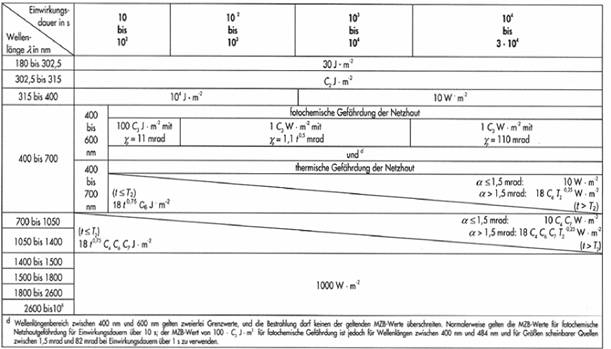

Tabelle 6b: Maximal zulässige Bestrahlung (MZB) der Hornhaut bei direkter Bestrahlung durch Laserstrahlung 1, 2, 3

(Einwirkungsdauer von 10 s bis 3 * 104 s)

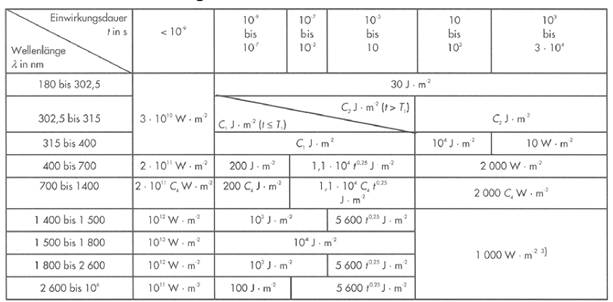

Tabelle 7: Maximal zulässige Bestrahlung (MZB) für die Einwirkung von Laserstrahlung auf die Haut 1, 4

3) Für bestrahlte Hautflächen größer als 0,1 m2 wird der MBZ- Wert auf 100 W * m2 verringert. Zwischen 0,01 m2 und 0,1 m2 verändert sich der MBZ- Wert umgekehrt proportional zur bestrahlten Hautfläche.

Anmerkungen zu den Tabellen 6a, 6b und 7

- Es gibt nur ein begrenztes Wissen über Effekte von Einwirkungsdauern, die kleiner sind als 10-9 s. Die MZB- Werte für diese Einwirkungsdauern sind aus den Werten abgeleitet worden, die sich für die Bestrahlungsstärke für 10-9 s ergeben.

- Die speziellen Korrekturfaktoren C1 bis C7 und die Knickstellen T1 bis T2, die in den Tabellen 6 und 7 verwendet werden, sind durch die folgenden Beziehungen definiert (siehe Tabelle 8).

- In den Formeln in den Tabellen 6a, 6b und 7 muss die Wellenlänge a, in nm und die Einwirkungsdauer t in s eingesetzt werden.

Tabelle 8: Definition der Parameter

| Parameter | Spektralbereich nm |

| C1 = 5,6 * 103 t0,25 | 302,5 bis 400 |

| T1 = 10 0,8 (λ-295) * 10-15s | 302,5 bis 315 |

| C2 = 10 0,2 (λ -295) | 302,5 bis 315 |

| T2 = 10 * 10 [(α-1,5 mrad) / 98,5] s 5 | 400 bis 1400 |

| C3 = 1,0 | 400 bis 450 |

| C3 = 100 0,02 (λ - 450) | 450 bis 600 |

| C4 =10 0,002 (λ - 700) | 700 bis 1050 |

| C4 = 5 | 1050 bis 1400 |

| C5 = N -¼ 6 | 400 bis 106 |

| C6 = 1 für α < αmin 7 | 400 bis 1400 |

| C6 = α/ αmin für αmin < α < αmax 7 | 400 bis 1400 |

| C6 = αmax / αmin = 66,7 für α > αmax 8 / 7 | 400 bis 1400 |

| C7 = 1 | 700 bis 1150 |

| C7 = 10 0,018 (λ - 1150) | 1150 bis 1200 |

| C7 = 8 | 1200 bis 1400 |

| αmin | = 1,5 mrad |

| αmax | = 100 mrad |

| N | ist die Zahl der Impulse während der anzuwendenden Zeitdauer |

| Auswahl von Abschirmungen für Laserarbeitsplätze zum Schutz gegen zufällige Bestrahlung nach DIN EN 12254 | Anhang 3 |

1 Allgemeines

Vor der Auswahl einer geeigneten Abschirmung sollte eine Risikoanalyse durchgeführt werden, um die maximale, vernünftigerweise vorhersehbare Bestrahlung zu bestimmen (siehe auch Anhang B der DIN EN 12254).

Die folgenden Empfehlungen für die Verwendung von Abschirmungen für Laserarbeitsplätze gelten unter der Annahme regelmäßiger Inspektionen, deren Abstand von einer Risikoanalyse abhängt.

Die Auswahl der Abschirmungen ist in Tabelle 9 angegeben, die Bedeutung der Symbole D, I, R und M zeigt Tabelle 10.

2 Gepulste Laser

Für gepulste Laser mit Wellenlängen größer oder gleich 400 nm sollte die Gesamtanzahl N der Impulse für 100 s bestimmt werden.

Danach ist die für den Einzelimpuls errechnete Energiedichte H des einzelnen Impulses mit N¼ zu multiplizieren (H' = H * N¼). Mit dem so berechneten Wert H' kann die erforderliche Schutzstufe aus Tabelle 9 entnommen werden.

Für gepulste Laser mit Wellenlängen kleiner als 400 nm sollte die Energiedichte des Einzelimpulses für die Auswahl der Abschirmung verwendet werden.

Ferner sollte für alle Impulsfolgen die mittlere Leistung berechnet und mit den Werten der zutreffenden Spalte von Tabelle 9, die mit D gekennzeichnet ist, verglichen werden. Ergibt sich dabei eine höhere Schutzstufe, so muss diese verwendet werden.

Tabelle 9: Schutzstufen für Laserabschirmungen

| Schutzstufe | Maximaler spektraler Transmissionsgrad bei den Laser- Wellenlängen τ (λ) | Verwendung bis zu einer maximalen mittleren Leistungs- und Energiedichte im Wellenlängenbereich | |||||||||

| 180 nm bis 315 nm | > 315 nm bis 1050 nm | 1050 nm bis 1400 nm | > 315 nm bis 1400 | 1400 nm bis 106 nm | |||||||

| für die Laserbetriebsart / Betriebsdauer in s | |||||||||||

| D > 0,25 | I, R > 10-9 bis 0,25 | M < 10-9 | D > 5 * 10-3 | D > 2 * 10-3 | I, R > 10-9 bis 0,01 | M < 10-9 | D > 0,1 | I, R > 10-9 bis 0,1 | M < 10-9 | ||

| ED W / m2 | HI, R J / m2 | EM W / m2 | ED W / m2 | ED W / m2 | HI, R J / m2 | H J / m2 | ED W / m2 | HI, R J / m2 | EM W / m2 | ||

| A 1 | 10-1 | 0,01 | 3 * 102 | 3 * 1011 | 10 | 2,5 * 102 | 0,05 | 0,0015 | 104 | 103 | 1012 |

| A 2 | 10-2 | 0,1 | 3 * 103 | 3 * 1012 | 102 | 2,5 * 103 | 0,5 | 0,015 | 105 | 104 | 1013 |

| A 3 | 10-3 | 1 | 3 * 104 | 3 * 1013 | 103 | 2,5 * 104 | 5 | 0,15 | 106 | 105 | 1014 |

| A 4 | 10-4 | 10 | 3 * 105 | 3 * 1014 | 104 | 2,5 * 105 | 50 | 1,5 | 107 | 106 | 1015 |

| A 5 | 10-5 | 102 | 3 * 106 | 3 * 1015 | 105 | 2,5 * 106 | 5 * 102 | 15 | 108 | 107 | 1016 |

| A 6 | 10-6 | 103 | 3 * 107 | 3 * 1016 | 106 | 2,5 * 107 | 5 * 103 | 1,5 * 102 | 109 | 108 | 1017 |

| A 7 | 10-7 | 104 | 3 * 108 | 3 * 1017 | 107 | 2,5 *108 | 5 * 104 | 1,5 * 103 | 1010 | 109 | 1018 |

| A 8 | 10-8 | 105 | 3 * 109 | 3 * 1018 | 108 | 2,5 * 109 | 5 * 105 | 1,5 * 104 | 1011 | 1010 | 1019 |

| A 9 | 10-9 | 106 | 3 * 1010 | 3 * 1019 | 109 | 2,5 * 1010 | 5 * 106 | 1,5 * 105 | 1012 | 1011 | 1020 |

| A 10 | 10-10 | 107 | 3 * 1011 | 3 * 1020 | 1010 | 2,5* 1011 | 5 * 107 | 1,5* 106 | 1013 | 1012 | 1021 |

Tabelle 10: Erläuterung der Symbole D, I, R, M

| Symbol | Laserbezeichnung | Typische Impulsdauer in s |

| D | Dauerstrichlaser (CW) | > 0,25 |

| I | Impulslaser | 10-6 bis 0,25 |

| R | Riesenimpulslaser | 10-9 bis 10-6 |

| M | Modengekoppelter Impulslaser | < 10-9 |

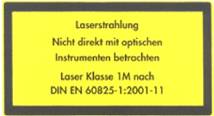

| Beispiele für die Kennzeichnung der Laserklassen (nach Abschnitt 5 der DIN EN 60825-1 [VDE 0837 Teil 1]:2001-11) | Anhang 4 |

Form, Farbe und Gestaltung der Zeichen siehe Bilder 14 und 15 DIN EN 60825-1.

Nach Abschnitt 5.8 DIN EN 60825-1 muss die Bezeichnung und das Datum der Veröffentlichung der Norm, nach der das Produkt klassifiziert wurde, auf dem Hinweisschild oder in der Nähe am Produkt angebracht werden. In den folgenden Beispielen wird die allgemeine Form "DIN EN 60825-1:2001-11" verwendet.

Anmerkung:In der Lichtwellenleitertechnik nach DIN EN 60825-2 werden die gleichen Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Gefährdungsgrade an lösbaren Steckverbindern verwendet. Anstelle des Wortes "Laserklasse" wird hier der Begriff "Gefährdungsgrad" verwendet.

Die Symbole bei den technischen Zusatzangaben sind wie folgt definiert:

| E | W * m-2 | Bestrahlungsstärke |

| F | Hz | Impulswiederholfrequenz |

| P0 | W | Gesamt-Strahlungsleistung, ausgestrahlt von einem Dauerstrichlaser, oder mittlere Strahlungsleistung eines wiederholt gepulsten Lasers |

| Pp | W | Strahlungsleistung, ausgestrahlt innerhalb eines Impulses eines gepulsten Lasers |

| t | s | Dauer eines Einzelimpulses |

| λ | nm | Wellenlänge der Laserstrahlung |

1 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 1

2 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 1 M

Anmerkung:

Der Hersteller kann bei Lasem der Klasse 1 und 1 M auf die Kennzeichnung auf den Lasereinrichtungen verzichten und diese Aussagen nur in die Benutzerinformation aufnehmen. Die Laser sind dann nicht gekennzeichnet.

Lasereinrichtungen der Klassen 2 bis 4 müssen nach Abschnitt 5.8 DIN EN 60825-1 auf einem Hinweisschild durch Angaben über die maximalen Ausgangswerte der Laserstrahlung, der Impulsdauer (falls zutreffend) und der ausgesandten Wellenlänge(n) beschrieben werden. Diese Angaben können in einem Hinweisschild zusammen mit der Angabe der Klasse oder in einem separaten Hinweisschild aufgenommen werden.

3 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 2

4 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 2 M

5 Beispiele einer Kennzeichnung von Lasern der Klasse 3 R

| a) Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm | c) andere Wellenlängen als a) und b) |

|  |

| b) Wellenlänge 700 nm bis 1400 nm: auf dem Hinweisschild wird "Laserstrahlung" durch "Unsichtbare Laserstrahlung" ersetzt | |

|

6 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 3 B

| a) 400 nm bis 700 nm | b) sonst (z.B. Impulslaser) (z.B. Dauerstrichlaser) |

|  |

7 Beispiel einer Kennzeichnung eines Lasers der Klasse 4

| a) sichtbare Laserstrahlung (z.B. Dauerstrichlaser) | b) unsichtbare Laserstrahlung (z.B. Impulslaser) |

|  |

| Muster für eine Laseranzeige gemäß Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" (BGV B2) | Anhang 5 |

| Laseranzeige gemäß Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" (BGV B2) | ||

| Anmeldende Firma: | ||

| (Firma, Straße, PLZ, Ort): | ||

| Telefon: | Telefax: | |

| Mitgliedsnummer: | ||

| Betreff. Laseranmeldung | ||

| Herstellerfirma: | ||

| Laser Produktbezeichnung: | ||

| Laserart mit Angabe der Wellenlänge λ: | ||

| Leistung bei gepulsten Lasern: PB ... ... ... | Impulswiederholungsfrequenz F = ... ... ... | |

| Leistung bei CW - Lasern: P = | ||

| Laserklasse der Produktion: | ||

| Laserklasse in der Wartung: | ||

| Betriebsart: | Abteilung: | |

| Ort: | ||

| für Laser, die der Maschinenrichtlinie unterliegen.

Die Konformitätserklärung wird als Anlage in Kopie beigefügt.

Zum Laserschutzbeauftragten wurde ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... bestellt. | ||

| Voraussichtliche Inbetriebnahme der Lasereinrichtung: | ||

| Ort/Datum: | Unterschrift: (und Name in Druckbuchstaben) | |

| Bezugsquellenverzeichnis | Anhang 6 |

siehe Bezugsquellenverzeichnis.

________________

| 1 | Für Korrekturfaktoren und Einheiten siehe Tabelle 8 |

| 2 | Die MZB für Einwirkungsdauern unter 10-9 und für Wellenlängen unter 400 nm sowie größer als 1400 nm wurden abgeleitet, indem die äquivalente Bestrahlungsstärke aus den MZB- Werten, die für 10-9 s gelten, berechnet wurde. Die MZB für Einwirkungsdauern unter 10-13 s sind der äquivalenten Bestrahlungsstärke gleichzusetzen, die für die MZB bei 10-13 s gelten. |

| 3 | Der Winkel γp ist der Grenzempfangswinkel für das Messinstrument. |

| 4 | Es gibt nur wenig Erfahrung über die Einwirkungsdauer unter 10-9 s. Die MZB- Werte für diese Einwirkungsdauer wurden abgeleitet von der Bestrahlung bei 10-9 s. |

| 5 | T2 = 10 s für α <1,5 mrad und T2 = 100 s für α >100 mrad |

| 6 | C5 gilt nur für Impulsdauern unter 0,25 s |

| 7 | C6 gilt nur für gepulste Laser und für Dauerstrichlaser, mit dominierender thermischer Gefährdung (siehe Tabelle 6) |

| 8 | Der Grenzempfangswinkel γp muss gleich αmax sein |

| ENDE |  |

...

X

⍂

↑

↓