Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; BGI / DGUV-I |  |

BGI 725 / DGUV Information 209-031 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Schreinereien/ Tischlereien

Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI)

(Ausgabe 10/2005; 12/2013)

Die BG-Information (BGI) Schreinereien/Tischlereien ist das Handbuch für jede Schreinerei/Tischlerei zum Thema "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz". Nur wenn dieses Thema in Ihre Arbeitsorganisation eingebunden ist, werden Sie Erfolg haben, vor allem auch motivierte, arbeitsfähige Mitarbeiter, und damit Ihre Produktivität verbessern und Kosten verringern. Zu Ihrem Erfolg soll diese BGI beitragen. Mit Hilfe des feingliedrigen Inhaltsverzeichnisses gehen Sie dem Problem oder der Frage nach, welches sie gerade lösen wollen, und finden im Text die passenden Hinweise, Empfehlungen und Lösungsvorschläge.

Mit dieser BGI sollen insbesondere hohe Risiken abgebaut werden. Unter Risiko wird in dieser BGI die Wahrscheinlichkeit verstanden, bei einem bestimmten Arbeitsgang (bei einer Tätigkeit) im speziellen Gewerk Schreinereien/Tischlereien Unfälle bestimmter Schwere oder - bei chemischen und physikalischen Einwirkungen - eine Berufskrankheit zu erleiden. Dabei spielt auch die Dauer der Tätigkeit und die Vorsorge gegen Gefährdungen eine wichtige Rolle.

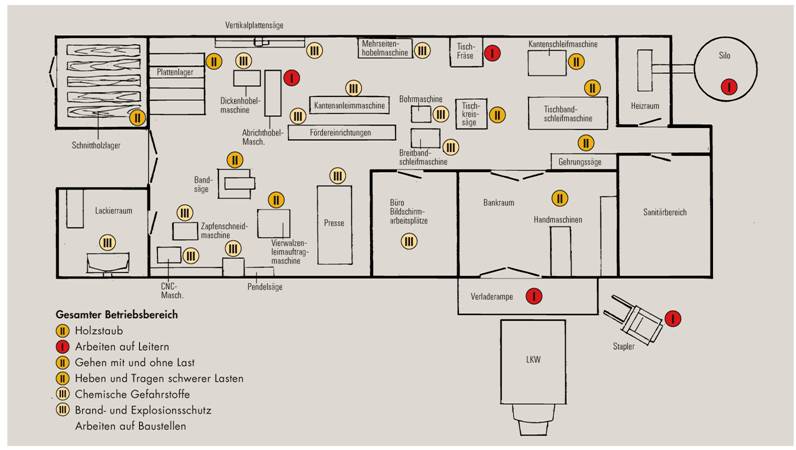

Die Risiken sind in die Gefährdungsstufen I, II und III eingeteilt, die wiederum auf der Auswertung des umfassenden statistischen Materials über Unfälle und Erkrankungen in der Holzwirtschaft beruhen. Es bedeuten:

| I (hoch) Sehr häufig leichtere Unfälle/ Gesundheitsschäden oder relativ oft schwere Unfälle/Gesundheitsschäden zu erwarten. |

| II (erheblich) Häufig leichtere Unfälle/Gesundheitsschäden oder relativ selten schwere Unfälle/Gesundheitsschäden zu erwarten. |

| III (gering) Selten leichte Unfälle/Gesundheitsschäden oder nur in extremen Ausnahmefällen schwere Unfälle/ Gesundheitsschäden zu erwarten. |

Ein hier als gering bewertetes Risiko bedeutet keinesfalls, dass an dem Arbeitsplatz oder Arbeitsgerät sorglos gearbeitet werden kann oder gesundheitliche Belastungen ohne weitere Vorsorge in Kauf genommen werden können. Diese BGI befasst sich nicht mit "Beschaffenheit", diese ist im staatlichen Recht geregelt. In den Bildern wird die jeweilige "empfohlene Regelausführung" dargestellt, wie sie von Herstellern erhältlich ist. Sofern Einrichtungen selbst gebaut werden (z.B. Rahmenpressen), reichen die in dieser BGI gegebenen Hinweise nicht aus. In diesem Fall sowie bei weiteren Fragen zu dieser BGI bitte den Präventionsdienst der BGHM in Anspruch nehmen.

Unter "Prüfen im Betrieb" sind Fragen gestellt, die, wenn sie beantwortet werden, eine Übersicht über sämtliche bestehenden Gefährdungen und die zur Behebung erforderlichen Maßnahmen geben (Gefährdungsbeurteilung nach [3]). Diese Fragen sind auch zusammenhängend als "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schreinereien/Tischlereien" bzw. "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" bei der BGHM erhältlich.

Sie stehen auch als Download-Datei im Internet unter www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/handlungshilfenfuerkleinundmittelbetriebe/schreinereitischlerei.html zur Verfügung.

1. Arbeitsorganisation

1.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch Organisation

Unfallhäufigkeit und krankheitsbedingte Ausfallzeiten werden maßgeblich durch die Bereitschaft des Unternehmers und der Führungskräfte beeinflusst, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in die betrieblichen Prozesse und Strukturen zu integrieren.

Risiken für die Beschäftigten können nicht nur von Betriebsmitteln (z.B. Maschinen, elektrischen Anlagen) und Gefahrstoffen ausgehen oder durch körperliche Belastungen entstehen. Zusätzlich müssen auch andere Faktoren mitberücksichtigt werden, z.B. mangelhafte Einweisung, unvollständige Beschreibung der Arbeitsaufgaben, mangelnder Handlungsspielraum, Monotonie der Arbeit und die Arbeitsumgebungsbedingungen.

Eine gut funktionierende betriebliche Arbeitsorganisation mit klaren Zuständigkeiten und die Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsgestaltung sind für das Vermeiden oder Verringern von Belastungen von maßgeblicher Bedeutung und tragen nachweislich zu weniger Betriebsstörungen und damit zu einem besseren Betriebsergebnis bei.

Damit der Betrieb auch langfristig leistungsfähig bleibt, muss sich der Betrieb dem Wandel der Arbeitswelt stellen. Schnellere Anpassung an neue Märkte, sich schneller ändernde Produktionsbedingungen und der demographische Wandel sind in der eigenen Personalentwicklung zu berücksichtigen. Belegt ist, dass gerade die Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsgestaltung wesentlich für den Erfolg eines Unternehmens ist.

Gute betriebliche Organisation heißt auch, das Wissen und Können der Beschäftigten zu nutzen und zu fördern. So kann zum Beispiel ein erfahrener Mitarbeiter mit einem jungen Beschäftigten gemeinsam Arbeitsaufgaben übernehmen - das sogenannte Tandemmodell. Sie profitieren voneinander. Das höhere Unfallrisiko bei den Jüngeren kann so gesenkt, psychische und physische Belastungen können reduziert werden.

Auch die Qualifizierung am Arbeitsplatz ist eine wichtige Strategie in der Organisation. Durch "Job-Enlargement" (Arbeitserweiterung um gleichartige Aufgaben) kann die Arbeit abwechslungsreicher und weniger belastend gestaltet werden, wodurch die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten steigt.

Eine weitere Stufe ist "Job-Enrichment". Hier wird nicht nur die Arbeitsaufgabe des Beschäftigten erweitert, sondern auch seine Verantwortung und sein Handlungsspielraum. Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen steigen nachweisbar.

Einen gut organisierten Betrieb erkennt man z.B. an folgenden Merkmalen:

- Der Verantwortungsbereich eines jeden Mitarbeiters ist schriftlich festgelegt.

- In einer Job-Beschreibung/Arbeitsanweisung sind das Tätigkeitsfeld und der Aufgabenbereich der Mitarbeiter vollständig festgelegt.

- Verantwortungsbereich, Tätigkeitsfeld und Aufgabenbereich wurden mit dem Mitarbeiter gemeinsam festgelegt.

- Jeder Mitarbeiter wird regelmäßig nach möglichen Störfaktoren und Schwachstellen in seinem Arbeitsbereich befragt.

- Jeder Mitarbeiter wird nach Verbesserungen in seinem Bereich befragt.

- Mit den Mitarbeitern werden gemeinsame Ziele für den Arbeitsbereich besprochen und festgelegt.

- Beschäftigte sind einzuweisen und zu unterweisen.

- Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie Betriebsmittel beschafft.

- Betriebsmittel werden regelmäßig überprüft.

- Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten ist organisiert.

- Die Mitarbeiter werden über die betrieblichen Entscheidungen informiert und in die Arbeitsgestaltung mit einbezogen.

Ein Formular zur Organisation und Festlegung von Verantwortungsbereichen ist im Anhang beigefügt.

Organisation - Festlegung von Verantwortungsbereichen Tischlereien/Schreinereien

| Verantwortungsbereich Lager, Be- und Entladung | Name | Ausbildung vorhanden | Weiterbildung geplant | Bemerkung |

| Transport | ||||

| Maschinenraum | ||||

| Bankraum | ||||

| Oberfläche | ||||

| Sonstiger | ||||

| Silo | ||||

| Gabelstaplerfahrer | ||||

| Kranführer | ||||

| Sicherheitsbeauftragte (ab 21 Beschäftigte) | ||||

| Fachkraft für Arbeitssicherheit | ||||

| Ersthelfer | ||||

| Betriebsarzt |

Zeitarbeitnehmer (Leiharbeiter)

Zeitarbeit kann Unternehmen helfen, wenn Personal benötigt wird, z.B. zusätzliches Personal für einzelne Projekte, wenn vorhandenes Personal ausfällt.

Häufig sind die Einsätze von Zeitarbeitnehmern nur von kurzer Dauer. Das bedeutet für die Beschäftigten u. a.: Ständig wechselnde Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Arbeitsanforderungen und Ansprechpartnern, veränderten Arbeitsabläufen, unterschiedlichen Organisationsstrukturen, veränderten Umgebungseinflüssen.

Ursachen für das hohe Arbeitsunfallrisiko von Zeitarbeitnehmern sind:

- mangelhafte Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung

- unzureichende Gefährdungsbeurteilungen

- Wechsel der Tätigkeit im Einsatzbetrieb (beim Entleiher) ohne Absprache mit dem Zeitarbeitsunternehmen (dem Verleiher)

- schlechte Einarbeitung im Einsatzbetrieb

- mangelhafte Unterweisung im Einsatzbetrieb, oft Unkenntnis über Gefährdungen

- fehlende Berufserfahrung im Einsatzbetrieb

- Übermotivation, um sich im Einsatzbetrieb hervorzuheben

Neben der Bereitstellung sicherer und gesunder Arbeitsplätze und einer gründlichen Unterweisung/Einweisung können Unfallrisiken vermieden und die Effizienz der Zeitarbeit gesteigert werden durch sorgfältige Organisation und Vorbereitung:

- Anforderungsprofil für die Tätigkeit festlegen - das ermöglicht es dem Zeitarbeitsunternehmen besser, einen geeigneten Beschäftigten auszuwählen

- geeignetes Zeitarbeitsunternehmen auswählen (Kriterien: Disponent klärt persönlich vor Ort die Einsatzbedingungen, stellt für die Tätigkeit qualifizierte Beschäftigte, betreut persönlich seine Beschäftigten regelmäßig vor Ort, hilft Störungen und Fehler zu vermeiden)

- Arbeitsbedingungen und Schnittstellen mit Disponent des Zeitarbeitsunternehmens persönlich vor Ort abklären

- Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung abschließen

- nach dem Einsatz Erfahrungen auswerten und Verbesserungen festlegen

| Tipp: Behandeln Sie Zeitarbeitnehmer so wie Ihre eigenen

Beschäftigten! Informationen für einen effizienten und rechtssicheren Überlassungsprozess siehe BG- Information "Zeitarbeit nutzen - sicher, gesund und erfolgreich - Leitfaden für Unternehmen, die Beschäftigte flexibel einsetzen wollen" (BGI 5021) . |

Einweisung/Unterweisung der Mitarbeiter

Sicheres und gesundes Arbeiten setzt voraus, dass die Mitarbeiter über die Risiken an ihrem Arbeitsplatz informiert sind.

Einweisung

Neue Mitarbeiter müssen vor Aufnahme der Arbeit zunächst in den Betrieb und ihren Aufgabenbereich eingewiesen werden. Dies ist besonders wichtig bei:

- jungen Mitarbeitern (insbesondere Auszubildenden)

- ausländischen Mitarbeitern

- branchenfremden Mitarbeitern

Diese Personengruppen sind aufgrund der fehlenden Kenntnisse oder sprachlichen Schwierigkeiten besonders gefährdet. Zweckmäßigerweise wird für die Einweisung der Neuling bei einem Betriebsrundgang mit allen Räumlichkeiten und Ansprechpartnern bekannt gemacht und einem fachkundigen Mitarbeiter zugeordnet.

Unterweisung

Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Veränderung im Aufgabenbereich, bei Einführung neuer Technologien und danach in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich durchzuführen.

Angelernte Arbeitnehmer, Leiharbeiter und Jugendliche/Auszubildende sind zunächst bei jedem neuen Arbeitsgang/jeder neuen Tätigkeit zu unterweisen. Dabei sollte immer in 4 Stufen vorgegangen werden:

- vormachen

- erklären

- nachmachen lassen

- kontrollieren

Bau- und Montagearbeiten auf Baustellen

Montagearbeiten auf Baustellen sind beeinflusst durch unterschiedliche Arbeitsschutzsituationen an ständig wechselnden Einsatzorten, psychische Belastungen durch Termindruck und physische Belastungen durch Umgang mit Lasten und längere Fahrtätigkeit.

Da der Unternehmer nicht immer die genaue Arbeitssituation auf den Bau- und Montagestellen kennt, kann er eine Gefährdungsbeurteilung nur gemeinsam mit den Monteuren durchführen. Sie haben Erfahrung über die unterschiedlichen Arbeitsschutzverhältnisse, die sie vor Ort antreffen können. Zur Beurteilung der Gefährdungen und um sich in die Lage zu versetzen, für sich zufriedenstellende und notwendige Arbeitsschutzbedingungen zu schaffen, müssen die Monteure umfassend qualifiziert und unterwiesen werden. Den Monteuren muss auch - vertraglich abgesichert - Entscheidungsspielraum eingeräumt sein, unter welchen Bedingungen sie welche Konsequenzen für den Fortgang der Arbeiten ziehen können.

Siehe hierzu auch BGI 735.

Gütesiegel SMS - Sicher mit System

Erfüllt Ihre Firma bereits die Kriterien eines gut organisierten Betriebes? Dann ist die Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems ein nächster Schritt.

SMS ist das Arbeitsschutzmanagementsystem der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, das Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im ganzen Betrieb zum festen Bestandteil der Organisation macht.

Das System führt zu reduzierten Gefährdungen, verbessertem betrieblichen Gesundheitsschutz und optimierten Betriebsabläufen.

Vorteile von SMS:

- weniger störende Ereignisse

- weniger unsichere Handlungen und Bedingungen

- weniger Ausfallzeiten durch gesündere Mitarbeiter

- weniger Unfallkosten

- weniger Krankenkosten

und eine Verbesserung

- der betrieblichen Abläufe

- der Qualität der Arbeitsergebnisse

- der Produktivität

- der Motivation der Mitarbeiter

- des Betriebsklimas

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall verleiht das SMS-Gütesiegel an Unternehmen, welche das Arbeitsschutzmanagementsystem erfolgreich eingeführt haben.

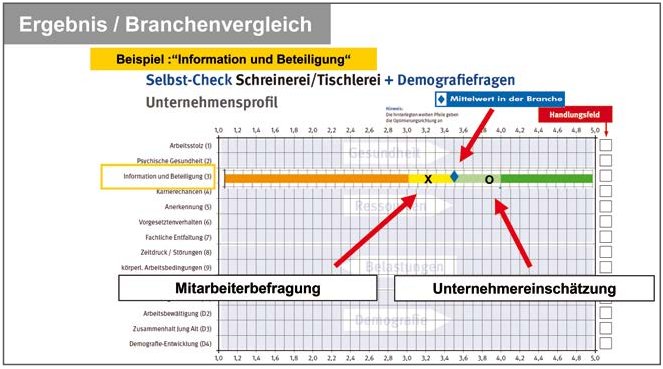

Für Schreinereien/Tischlereien stellt die BGHM ein spezielles Präventionsangebot "GiH-Gesund im Handwerk" zur Verfügung.

Dabei geht es um Gesundheit und Motivation aller Beschäftigten sowie um die demografische Entwicklung des Unternehmens.

Eine schriftliche Befragung von Unternehmer, Vorgesetzten und Mitarbeitern führt zu einem "Selbst-Check" und sensibilisiert im ersten Schritt alle Beteiligten im Unternehmen.

Darüber hinaus wird ein Unternehmensprofil mit branchentypischen Informationen über die individuellen Stärken und Potentiale des Betriebes ermittelt.

In einem weiteren Schritt erfolgt ein Vergleich des Betriebes zu Branchenkennzahlen. Anhand von "Ampelfarben" erkennt der Unternehmer seinen derzeitigen Stand und kann eigenen Handlungsbedarf ableiten.

1.2 Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation

Warum eine Gefährdungsbeurteilung?

Sichere Arbeitsplätze für diejenigen, die dort den größten Teil ihrer Tageszeit verbringen und ihre Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit dem Unternehmen zur Verfügung stellen - das sind selbstverständliche Ziele der Arbeitgeber in Industrie und Handwerk und der Beschäftigten. Auch in der Vergangenheit waren Arbeitgeber wie Beschäftigte bedacht, Arbeitsplätze in Bezug auf Funktionalität, Sicherheit und Gesundheitsschutz zu durchleuchten und ständig zu verbessern. Doch der eine oder andere Aspekt wurde übersehen, und so konnte es dennoch gelegentlich zu Unfällen oder auch Erkrankungen kommen.

Rechtliche Grundlagen

Grundlage für eine umfassende Gefährdungsbeurteilung bildet das 1996 in Kraft getretene Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [3].

Ebenso fordern auch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [4], die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) [11] und die Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) [12] die Beurteilung der Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe bzw. physikalischen Einwirkungen.

Die genannten Vorschriften sind die Basisvorschriften für alle Unternehmen für den Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeits- sowie Gefahrstoffen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist das "Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit".

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes".

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist die "Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen".

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist die "Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen".

Die Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" - DGUV Vorschrift 1 - ist die Vorschrift der Berufsgenossenschaften [22].

Überblick über die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

| ArbSchG

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen § 3 Gefährdungsbeurteilung GefStoffV § 3 Gefährdungsbeurteilung DGUV Vorschrift 1 - Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention § 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten |

Untersuchungen der Arbeitsschutzbehörden (Ämter für Arbeitssicherheit bzw. Gewerbeaufsichtsämter) und der Berufsgenossenschaften haben gezeigt, dass in einer Vielzahl von Betrieben die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung noch nicht vorliegt.

Die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben einzufordern ist deshalb Teil der "Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie" (GDA) von Bund, Ländern und Versicherungsträgern (z.B. Berufsgenossenschaften).

Rechtssicherheit schaffen

Eine durchgeführte und dokumentierte Gefährdungsbeurteilung ist ein Schritt zu mehr Rechtssicherheit für den Ernstfall. Häufigste Fragen nach einem Unfall sind:

- Wurde die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?

- Wurde der Beschäftigte über die Gefährdungen unterwiesen?

Wer führt die Gefährdungsbeurteilung durch?

Arbeitsschutz ist Chefsache! Der Verantwortung daraus kann er sich nicht entledigen.

Das Arbeitsschutzgesetz (§ 5) verpflichtet deshalb ausdrücklich den Arbeitgeber, Gefährdungen in seinem Betrieb zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen.

Die nachfolgende Checkliste soll dem Arbeitgeber dabei helfen seiner Verpflichtung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nachzukommen. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt bieten dem Unternehmer eine qualifizierte Unterstützung an.

Wann muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?

- Zur Erstanalyse an bestehenden Arbeitsplätzen

- Bei Erweiterung, Umbau oder wesentlicher Nutzungsänderung von Einrichtungen

- Nach Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen. Aber auch zur laufenden Qualitätskontrolle, d. h. in regelmäßigen Abständen, empfohlen wird eine jährliche Aktualisierung

Wie soll die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?

Die Vorschriften regeln nicht, wie der Unternehmer die Beurteilung vorzunehmen hat. Hier hat der Gesetzgeber bewusst einen breiten Spielraum gelassen. Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, die über entsprechende Zahlen und Analysen zur Arbeitsplatzsituation und zu den Gefährdungen verfügt, stellt dafür Checks für Sicherheit und Gesundheitsschutz zur Verfügung.

Mit dem Durcharbeiten dieser Checklisten und dem Umsetzen dessen, was als notwendige Maßnahme des Arbeitsschutzes erkannt wurde, helfen sich die Unternehmer selbst am Besten. Außerdem wird die Verpflichtung des Arbeitsschutzgesetzes, für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten eine Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, gleich mit erfüllt.

Zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung steht der "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schreinereien/Tischlereien" der BGHM zur Verfügung."

1.3 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

Der Unternehmer hat nach § 2 von [21] Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der nach § 3 und 6 von [5] bezeichneten Aufgaben schriftlich zu bestellen.

Arbeitsmedizinische Betreuung

Mit der fachkompetenten betriebsärztlichen Beratung sollen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) vermieden werden. Jeder Unternehmer weiß, dass der Ausfall von Mitarbeitern wegen Krankheit oder Unfall teuer ist. Deshalb sollten Sicherheits- und Gesundheitsschutzaspekte vorausschauend in den betrieblichen Ablauf eingebracht werden. Durch optimale menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung können viele Faktoren, die das Betriebsergebnis beeinflussen, wie z.B. Störungen im Betriebsablauf, Termindruck, Qualitätsmängel, verminderte Leistung, Nichteinhaltung von Lieferterminen, erhöhte Beanspruchung der verbliebenen Arbeitnehmer vermieden werden. Dies wiederum führt zu erheblichen Kosteneinsparungen im Betrieb. Um eine fachkompetente sicherheitstechnische und arbeitsmedizinischen Betreuung der Beschäftigten sicherzustellen, ist die Betreuung möglich durch:

- Interne im Betrieb angestellte Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte

- Freiberuflich tätige Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte

- Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienste

Kombinationen dieser Betreuungsmöglichkeiten sind ebenfalls möglich. So kann z.B. ein Arbeitsmedizinischer Dienst für die betriebsärztliche Betreuung beauftragt werden und eine eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit für die sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten sorgen. Der Einsatz ist abhängig vom Bedarf, der bestimmt wird von den Gefährdungsmomenten im Betrieb. Diese werden in der Gefährdungsbeurteilung durch den Unternehmer festgestellt. Hilfestellung leistet die BGHM.

Sicherheitstechnische Betreuung

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) wird vom Unternehmer die schriftliche Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) und eines Betriebsarztes gefordert. Das gilt für jedes Unternehmen ab 1 Beschäftigten.

In der DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" ist die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten geregelt. Dabei wird unterschieden zwischen Regelbetreuung und alternativer Betreuung (siehe nachfolgende Tabelle).

Regelbetreuung

Alle Betriebe, die sich für die Regelbetreuung entscheiden, müssen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt bestellen und den erforderlichen Betreuungsaufwand festlegen. Dieser richtet sich nach der Gefährdung im Betrieb.

Alternative Betreuung

Für Betriebe bis 50 Beschäftigte wurde eine Wahlmöglichkeiten geschaffen. Hier kann der Unternehmer die sicherheitstechnische Betreuung weitgehend selbst übernehmen, mit Unterstützung des Betriebsarztes und externer Berater.

Dazu wird der Unternehmer zu Fragen der Arbeitssicherheit , des Gesundheitsschutzes und der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in einem Unternehmerseminar geschult, zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen motiviert und über die Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung informiert.

| Unternehmensgröße | Regelbetreuung | Alternative Betreuung |

| Bis zu 10 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, anlassbezogene Betreuung, Seite 50 ff. | Ja, entsprechend der UVT-Regelung, Seite 52 ff. UVT = Unfallversicherungsträger |

| Mehr als 10, bis zu 50 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, Seite 24 ff und betriebsspezifische Betreuung, Seite 34 ff. | Ja, entsprechend der UVT-Regelung, Seite 52 ff. UVT = Unfallversicherungsträger |

| Mehr als 50 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, Seite 24 ff und betriebspezifische Betreuung, Seite 34 ff. | Nein |

Hinweis:

Tabelle wurde weitestgehend aus "DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit - Hintergrundinformationen für die Beratungspraxis" entnommen.

Entscheidet sich ein Unternehmer dafür, wird er persönlich in die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung seines Betriebes eingebunden. Er ist Dreh- und Angelpunkt für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Folgendes ist dafür erforderlich bzw. zu erledigen:

- Aktive Teilnahme des Unternehmers an den Informations- und Motivationsmaßnahmen, diese bestehen aus:

Ausbildungsstufe 1

Seminar, Dauer 1 Tag

Ausbildungsstufe 2

Seminar, Dauer 2 Tage, oder Fernlehrgang mit schriftlicher Prüfung - Im Rahmen des betrieblichen Praktikums erstellt der Unternehmer die Gefährdungsbeurteilung für sein Unternehmen, dabei wird er auf Wunsch durch einen Mitarbeiter der BGHM beraten.

- In einem Abschlussgespräch mit einem Mitarbeiter der BGHM wird die erfolgreiche Qualifizierung festgestellt und der Unternehmer erhält das Abschlusszertifikat für die Alternative Betreuung.

- Der Unternehmer bildet sich regelmäßig fort.

Dieses "alternative" Betreuungsmodell ist genau auf Handwerksbetriebe abgestimmt. Deshalb hat sich ein großer Teil der Handwerksunternehmen bereits dafür entschieden.

Wenn der Unternehmer schwierige Probleme nicht lösen kann, braucht er einen beratenden Ansprechpartner. Der steht ihm mit den Mitarbeitern der BGHM zur Verfügung. Ansprechpartner für alle Beratungen sind die Mitarbeiter der Präventionsdienste (kostenfreie Service-Hotline 0800 9990080-2).

Feste Vorgaben, wann im Betrieb eine Beratung notwendig ist, gibt es nicht. Einige Anlässe, bei denen Beratungsbedarf erforderlich sein könnte, sind:

- Praxistauglichkeit von Schutzkonzepten neuer und komplexer Anlagen

- Planung von Explosionsschutzmaßnahmen

- Anwendung neuer Produktionstechniken

- Messen der Luftgeschwindigkeiten neuer oder wesentlich geänderter Absauganlagen

- Neubau oder Umbau von Betriebsstätten,

- Verwendung neuer Arbeits- und Gefahrstoffe.

Arbeitsmedizinische Betreuung

Die arbeitsmedizinische Betreuung erfolgt durch die Bestellung eines Betriebsarztes oder durch die Beauftragung eines arbeitsmedizinischen Dienstes. Durch kostengünstige Leistungen unterstützt die BGHM die Mitgliedsbetriebe z.B. durch Untersuchungen des Gehörs oder der Augen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Hotline-Nummer: 0800.999 0080-2. Fragen zum arbeitsmedizinischen Dienst beantworten die zuständigen Ansprechpartner der Abteilung Prävention (kostenfreie Telefonhotline: 0800.999 0080-2).

1.4 Sicherheitsbeauftragte

Zur Unterstützung des Unternehmers bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten hat der Unternehmer Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (§ 20 von [22]).

Sie haben sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten aufmerksam zu machen. Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren in der erforderlichen Anzahl Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (§ 22 von [1]).

1.5 Arbeitsschutzausschuss

Zur Beratung der Anliegen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung haben Unternehmer von Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden (§ 11 in [5]).

Der Arbeitsschutzausschuss setzt sich zusammen aus:

- dem Unternehmer oder einem von ihm Beauftragten

- zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, sofern vorhanden

- Betriebsärzten

- Fachkräften für Arbeitssicherheit

- Sicherheitsbeauftragten

1.6 Beschäftigungsbeschränkungen

Für folgende Personen bestehen Beschäftigungsbeschränkungen in Schreinereien/Tischlereien.

Für werdende oder stillende Mütter können folgende Beschränkungen in Schreinereien/Tischlereien bestehen (§ 4 von [7]:

- regelmäßiges Heben von Lasten, Arbeiten mit Beizen, Lösemitteln, Leimen, Klebern und/oder Holzstäuben, sofern Art, Umfang und Dauer der Exposition zu einer relevanten Gefährdung i. S. d. Mutterschutzgesetzes bzw. der Verordnung für Mütter am Arbeitsplatz führen können

- Lärm mit einem Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) > 80 dB (A)

Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren dürfen mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden sicherheitstechnischem Bewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können, nicht beschäftigt werden (§ 22 von [6]. Als besonders gefährliche Arbeiten gelten Tätigkeiten an Abrichthobelmaschinen, Säge- und Fräsmaschinen jeder Art, ausgenommen Dekupier- und Handstichsägemaschinen.

Sie dürfen ferner nicht beschäftigt werden:

- mit dem Beseitigen von Stauungen in Silos

- mit dem selbstständigen Steuern von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand

- wenn sie gesundheitsschädigendem Lärm ausgesetzt sind, d.h. ihr persönlicher Beurteilungspegel 85 dB (A) übersteigt

- bei Überschreitung der Luftgrenzwerte von Lacken, Lösemitteln und Holzstaub (auch Erwachsene dürfen bei Überschreitung der Luftgrenzwerte nur mit persönlicher Schutzausrüstung arbeiten)

Dies gilt nicht für Jugendliche (ab 15 Jahren), soweit:

- die o.g. Arbeiten zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind, d. h. soweit sie im Ausbildungsrahmenplan festgelegt sind, z.B. für Tischler/Schreiner im 1. Lehrjahr (ausgenommen Tischfräsmaschine) und Tätigkeit an der Tischfräsmaschine ab dem 2. Lehrjahr

- ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist

1.7 Unterweisungen

Risiko

Unzureichendes Wissen über die einzelnen Arbeitsgänge oder Maschinen durch ungenügende oder nicht regelmäßig wiederholte Unterweisung ist mit erhöhtem Risiko verbunden. Die Unfallstatistik zeigt, dass Beschäftigte, die Arbeiten an einer Maschine erst seit kurzer Zeit ausführen, häufiger verunglücken. Die ersten Arbeitstage stellen das größte Risiko dar. Dies gilt insbesondere für Lehrlinge, die in der ersten Zeit nach Einführung in die Maschinenarbeit besonders häufig verunglücken.

Beschäftigte sind daher über die Gefährdungen am Arbeitsplatz ausreichend zu unterweisen (§ 4 von [22]. Lehrgänge, z.B. über das sichere Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen, ersetzen die Unterweisung am Arbeitsplatz nicht, da sie nicht auf individuelle Betriebssituationen eingehen und nicht regelmäßig wiederholt werden.

Die Unterweisung ist vor Aufnahme einer Tätigkeit, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie und danach in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, durchzuführen. Angelernte Arbeitnehmer, Leiharbeitnehmer und Jugendliche sind besonders intensiv zu unterweisen.

Über die übliche Unterweisung hinaus müssen Beschäftigte, die in besonders gefährlichen Arbeitsbereichen tätig werden, über die besondere Gefährlichkeit dieser speziellen Arbeitsplätze unterwiesen und über die zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sein.

Besonders gefährliche Arbeitsbereiche bestehen

- beim Arbeiten auf Leitern,

- beim Führen von Flurförderzeugen,

- in Silos,

- an Abrichthobelmaschinen,

- an Tischfräsmaschinen für Einzelfertigungen, die häufig umgerüstet werden müssen, sowie

- dort, wo sich aus der sicherheitstechnischen oder betriebsärztlichen Betreuung oder aus den Ergebnissen von Vorsorgeuntersuchungen Hinweise auf weitere besondere unfall- oder arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ergeben.

Für verschiedene Arbeitsbereiche/ Tätigkeiten hat die BG Unterweisungshilfen erstellt (siehe Anhang 2):

- Leitern

- Flurförderzeuge

- Silos

- Abrichthobelmaschinen

- Tischfräsmaschinen

usw.

Die Unterweisungshilfen stehen als Download zur Verfügung:

http://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/unterweisungshilfen.html

Bei Beschäftigten, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, muss sichergestellt werden, dass die Unterweisungen verstanden werden, z.B. durch Verwenden von Piktogrammen auf Schildern oder Übersetzen von Anweisungen.

Folgende Reihenfolge soll bei der Durchführung von Unterweisungen beachtet werden:

- Erklären der Arbeitsgänge mit Unterweisungshilfen (z.B. die bebilderten Unterweisungsvorschläge des Anhanges 2, auch für Gefahrstoffe)

- Vormachen der Arbeitsgänge

- Nachmachen lassen

- Kontrollieren

1.8 Lärm

Risiko

Die Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten bei Schreinern/Tischlern.

Das Risiko, an Lärmschwerhörigkeit zu erkranken, ist in Gefährdungsstufe II als erheblich eingestuft.

Ermittlung

Die Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h sind zu ermitteln und zu dokumentieren. Es ist zu unterscheiden:

- 80 dB (A) <= LEX, 8h < 85 dB (A)

- 85 dB (A) <= LES,8h

Kennzeichnung, Informationspflicht

Bereiche mit einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 85 dB(A) sind zu ermitteln und zu kennzeichnen. Es ist sicherzustellen, dass dort Gehörschutz getragen wird. Wird festgestellt, dass der Tages-Lärmexpositionspegel kleiner als 85 dB(A) aber gleich bzw. größer als 80 dB(A) ist, sind die dort Beschäftigten über die Gefahren des Lärms zu unterweisen. Geeigneter Gehörschutz ist bereitzustellen

Maßnahmen zur Vorsorge

- Arbeitsmedizinische Vorsorge Beschäftigte in Schreinereien/Tischlereien, die in Bereichen arbeiten, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 80 d B(A) festgestellt wurde, ist eine arbeitsmedizinische Gehöruntersuchung anzubieten. In den Bereichen, wo ein Pegel LEX, 8h > = 85 dB(A) ermittelt wurde, ist für die dort tätigen Beschäftigten eine regelmäßige arbeitsmedizinische Gehöruntersuchung zu veranlassen.

- Technische Maßnahmen

Von einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 85 d B(A) an ist ein Lärmminderungsprogramm aufzustellen und durchzuführen.

Lärmminderungsmaßnahmen

- Bei der Neuplanung von Betriebsstätten:

- Vorsehen von Schallschluckdecken/-wänden

- Trennung von Bank- und Maschinenraum

- Bei Neukauf von Maschinen:

- Beschaffung lärmarmer Maschinen (bei geprüften Holzbearbeitungsmaschinen wird sichergestellt, dass die Maßnahmen zur Lärmminderung nach dem Stand der Technik ausgeführt sind, z.B. durch Lärmkapselung). Geprüfte Holzbearbeitungsmaschinen siehe: http://www.dguv.de/dguvtest/de/zertifikatsrecherche/hozertifikatsrecherche/index.jsp

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erledigen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Lärm | |||||||||||

1. Sind die Lärmbereiche im Betrieb gekennzeichnet? Dies betrifft stets den Maschinenraum und darüber hinaus den Arbeitsbereich von:

| O | O | O | O |  | ||||||

| 2. Werden in diesen Bereichen Gehörschutzmittel benutzt? | O | O | O | O | |||||||

| 3. Werden Spezialisten der BGHM in den Fällen eingeschaltet, wo Hinweise des Betriebsarztes auf Gehörschädigungen vorliegen? | O | O | O | O | |||||||

1.9 Persönliche Schutzausrüstungen

Den Beschäftigten müssen persönliche Schutzausrüstungen in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen - mit Ausnahme von Hautschutzmitteln - EG-Konformitätserklärungen vorliegen. In Schreinereien/Tischlereien sind folgende persönliche Schutzausrüstungen notwendig (§ 29 von [22]):

- Sicherheitsschuhe, mindestens Klasse S1 (mit Stahlkappen nach [40]. Auf Baustellen sind Sicherheitsschuhe Klasse S3 (zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle) erforderlich, da sonst mit Fußverletzungen durch Hineintreten in spitze und scharfe Gegenstände zu rechnen ist (siehe auch Kapitel 10 "Arbeiten auf Baustellen").

- Gehörschutz bei Aufenthalt in Lärmbereichen (siehe 1.8 "Lärm").

- Atemschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen, sofern der Luftgrenzwert überschritten wird oder mit erhöhter Exposition zu rechnen ist. Der Atemschutz muss auf den Gefahrstoff bzw. das Arbeitsverfahren abgestimmt sein, z.B.

- Atemschutzmasken mit Partikelfilter P2 oder partikelfiltrierende Halbmasken FFP 2 nach [44] oder Atemschutzhauben nach [43] bei Stäuben.

- Werden überwiegend Schleifarbeiten durchgeführt, sollten partikelfiltrierende Halbmasken nach [44] oder Atemschutzmasken mit Partikelfilter P2 nach [42] verwendet werden.

- Beim Einfahren in nicht entleerte Silos Vollmaske mit Partikelfilter P2NR.

- Atemschutzmasken mit Kombinationsfilter FFA2P2NR nach [41] beim Spritzlackieren.

- Augenschutz beim

- Umgang mit ätzenden Arbeitsstoffen, z.B. Säuren, Laugen, Bleichmitteln, Abbeizern,

- Schleifen von Metallwerkstücken, - Bearbeiten von Aluminium oder zum Splittern neigenden Kunststoffen,

- Einsteigen und Befahren von Silos (nur Korbbrille mit Befestigungsband) nach [45].

- Hautschutz beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen (siehe "Hautschutzplan", Anhang 2)

- Schutzhelm bei bestimmten Tätigkeiten auf Baustellen.

- Lederschürzen mit Splitterschutz bei Arbeiten an Mehrblattsägemaschinen.

Die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen muss der Unternehmer bereitstellen.

1.10 Hygienische Maßnahmen

In den Arbeitsräumen

- möglichst nicht essen und keinesfalls rauchen

- keine Nahrungsmittel aufbewahren

- verschmutzte Haut mit speziellem, möglichst mildem Hautreinigungsmittel oder Seife waschen. Als Arbeitsstoffe eingesetzte Lösemittel dürfen zur Hautreinigung auf keinen Fall verwendet werden. Nach der Reinigung der Haut unbedingt Hautpflegemittel auftragen (siehe "Hautschutzplan", Anhang 2).

1.11 Beschaffen von Arbeitsmitteln

Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausrüstungsgegenständen oder Arbeitsstoffen hat der Unternehmer sicherzustellen, dass diese den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Solche Anforderungen ergeben sich insbesondere aus dem Produktsicherheitsgesetz [8], der Gefahrstoffverordnung [11] sowie der Betriebssicherheitsverordnung [4]. In den Vertrag ist auch aufzunehmen, dass die zu liefernden Produkte diesen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen müssen.

Es empfiehlt sich, vor Auftragserteilung mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger sowie mit der Arbeitsschutzbehörde die maßgeblichen Anforderungen abzuklären.

1.11.1 Beschaffen von Maschinen

Beim Beschaffen einer Maschine ab Baujahr 1995 ist darauf zu achten,

- dass die Maschine mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet ist und

- die EG-Konformitätserklärung sowie die Betriebsanleitung mitgeliefert werden [8], [10].

Mit der Konformitätserklärung und dem Anbringen des CE-Zeichens an der Maschine bestätigt der Hersteller, dass die Maschine den Anforderungen des Anhangs I der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

Dieses Bescheinigungsverfahren ist nach der EG-Maschinenrichtlinie zwingend erforderlich. Um eine ordnungsgemäße Lieferung sicherzustellen, sollte dies bereits bei der Bestellung schriftlich mit dem Hersteller oder dessen Bevollmächtigten (Verkäufer) vereinbart werden.

Bei der Beschaffung von Anlagen größeren Umfanges stellt sich die Frage hinsichtlich des Ausstellens der Konformitätserklärung in vielen Fällen unübersichtlicher dar. Fragen zur CE-Kennzeichnung oder Konformitätserklärung beantworten die Mitarbeiter der Präventionsdienste der BGHM (kostenfreie Service-Hotline: 0800.999 0080-2).

Vorhandene und Gebrauchtmaschinen vor Baujahr 1995 müssen mindestens dem Anhang 1 der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Forderungen der zuletzt gültigen Unfallverhütungsvorschrift VBG 7j "Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und ähnlichen Werkstoffen" eingehalten werden [20]. Wenn Maschinen wesentlich verändert wurden oder aus einem Nicht- EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)- Land eingeführt wurden, müssen sie der Maschinenverordnung (9. ProdSV) entsprechen.

GS-/BG-PRÜFZERT-Zeichen

Anders als beim Bescheinigungsverfahren wird das GS-Zeichen auf Antrag eines Herstellers im Rahmen einer freiwilligen Prüfung vergeben. Es ist also beim Kauf einer neuen Maschine nicht zwingend erforderlich und ersetzt auch nicht das CE-Zeichen. Jedoch darf der Maschinenkäufer beim Vorhandensein eines GS-Zeichens davon ausgehen, dass dieses Produkt als sicher angesehen werden kann.

Das Gleiche trifft auch für das BG-PRÜFZERT- Zeichen zu, das z.B. Werkzeuge, Schutzvorrichtungen als sicherheitstechnisch geprüft kenntlich macht bzw. an Absauggeräten oder Maschinen auf die bestandene Prüfung der Holzstaubemission hinweist.

Sonstige Empfehlungen beim Beschaffen von Maschinen

- Bei der Beschaffung transportabler Maschinen, z.B. für Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, sollte darauf geachtet werden, dass

- geeignete Transporthilfen, z.B. Griffe und

- Zusatzeinrichtungen für eine ergonomische Arbeitshöhe, z.B. Tisch e oder schnellmontierbare Füße für Kreissägen, vorhanden sind.

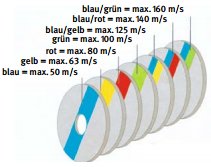

- Leisere Maschinen sollten beim Kauf bevorzugt werden. Die erreichbare Lärmemission wird für die einzelnen Maschinen im Abschnitt 4 angegeben. Es handelt sich dabei um Emissionswerte, die unter festgelegten Arbeitsbedingungen ermittelt werden. Im Betrieb können sich je nach Arbeitsgang und Beschaffenheit von Wänden und Decken höhere Werte ergeben.

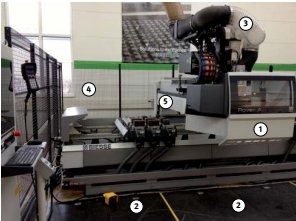

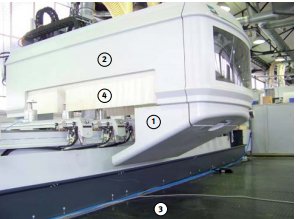

Sicherheitstechnische Abnahme von verketteten Anlagen

Schutzkonzepte verketteter Anlagen sollten vor Inbetriebnahme auf offensichtliche Mängel hin überprüft werden. Solche Anfragen sind an die Mitarbeiter der Präventionsdienste zu richten (kostenfreie Service-Hotline: 0800.999 0080-2).

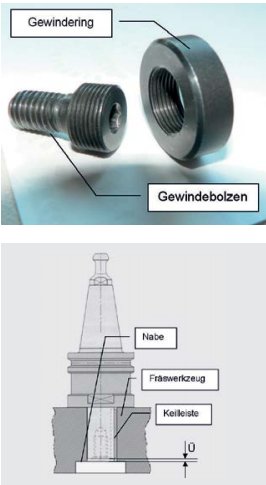

1.11.2 Beschaffen von Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung

1.11.2.1 Werkzeuge für Handvorschub (z . B . für Tischfräsmaschinen)

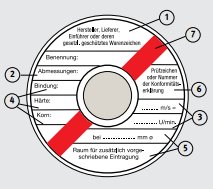

Beim Beschaffen von neuen Holzbearbeitungsmaschinen-Werkzeugen für Handvorschub und für Arbeiten mit dem Vorschubapparat ist darauf zu achten, dass sie wie folgt gekennzeichnet sind: Name oder Zeichen des Herstellers, Baujahr und "MAN". Ferner muss der zulässige Drehzahlbereich (z.B. n 6000-9000) oder die Höchstdrehzahl angegeben sein. Geprüfte Werkzeuge können zusätzlich das "BG-TEST"- oder "BG-PRÜFZERT"-Zeichen tragen.

Für gebrauchte Werkzeuge sind baujahrabhängige Einzelheiten in den Tabellen 1 und 2 des Anhangs 3 zusammengestellt.

1.11.2.2 Werkzeuge für mechanischen Vorschub (z . B . für Automaten)

Neue Werkzeuge für mechanischen Vorschub müssen mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers, dem Baujahr und mit "MEC" gekennzeichnet sein. Ferner muss die zulässige Höchstdrehzahl (z.B. n max. 6000) angegeben sein. Geprüfte Werkzeuge können zusätzlich das "BG-PRÜFZERT"-Zeichen tragen. Gebrauchte Werkzeuge können auch mit " MECH. VORSCHUB" gekennzeichnet sein.

1.11.2.3 Überprüfung im Betrieb vorhandener Werkzeuge

Im Betrieb vorhandene Werkzeuge sollten zunächst anhand der Kennzeichnung auf ihre Eignung geprüft werden (siehe Tabellen). Werkzeuge mit dem BG-FORM-Zeichen dürfen auf Tischfräsmaschinen nicht mehr verwendet werden und sind mit "MECH. VORSCHUB" oder "MEC" zu kennzeichnen. Ist keine Kennzeichnung vorhanden, sollte Folgendes geprüft werden:

- Vorhandensein einer formschlüssigen Messerbefestigung

- Eignung für Handvorschub durch Prüfung der Spandickenbegrenzung und Spanlücke des Fräswerkzeugs mittels Prüfschablone

Bezüglich des Betriebs wird auf 4.1.2 und auf das Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung" verwiesen (s. Anhang 2).

1.12 Prüfpflichtige Einrichtungen und Anlagen in Tischlereien/Schreinereien

Folgende Anlagen, die häufig in Tischlereien/Schreinereien betrieben werden, müssen regelmäßig von befähigten Personen geprüft werden:

| Anlage/ Betriebsmittel | Prüffrist (Empfehlung) | Prüffrist eingehalten | Erledigungsvermerk | nächste Prüfung | |

| ja | nein | ||||

| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | alle 4 Jahre | ||||

| Handmaschinen | 1/2 jährlich | ||||

| Kraftbetriebene Fenster, Türen, Tore | jährlich | ||||

| Feuerlöscher | alle 2 Jahre | ||||

| Flurförderfahrzeuge | jährlich | ||||

| Hebebühnen | jährlich | ||||

| Krane | jährlich | ||||

| Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb | jährlich | ||||

| Winden, Hub- und Zuggeräte | jährlich | ||||

| Druckbehälter | je nach Größe und Druck | ||||

| Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich | alle 3 Jahre | ||||

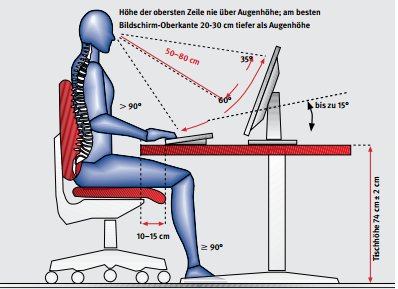

2. Bildschirmarbeitsplätze

Risiko

Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko, das sich auf Halswirbelsäulenbeschwerden und Erkrankung der Augen bezieht.

Im Handwerk sind Bildschirmarbeitsplätze meist nicht ständig besetzt. Um Halswirbelsäulenbeschwerden und die Erkrankung der Augen zu vermeiden, sind bei der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen die im folgenden "Fragebogen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen" genannten Gesichtspunkte zu beachten.

Fragebogen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen bei Bildschirmarbeitsplätzen ist ein Teil der Aufgabe der Arbeitgeber. Diese Aufgabe ergibt sich aus der Richtlinie 89/391/ EWG, bzw. dem Arbeitsschutzgesetz und der Bildschirmarbeitsverordnung.

Die Folgen von ungünstigen Arbeitsbedingungen an Bildschirmgeräten können Erkrankungen der Muskeln, des Skeletts und der Augen, Konzentrationsstörungen sowie Stresssituationen sein.

Gesunde Arbeitsbedingungen sind ein wichtiges Element für die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. Der vorliegende Fragebogen soll dabei helfen, diese Aufgaben effektiv und sinnvoll wahrzunehmen. Er umfasst nur die wichtigsten Fragen.

Im Einzelfall und bei der Beantwortung der Fragen mit "nein" können eingehendere Untersuchungen notwendig sein.

Der Fragebogen ist für jeden Bildschirmarbeitsplatz auszufüllen und stellt so einen Nachweis der Erfüllung der Dokumentationspflicht dar.

Mehr zum Thema Bildschirmarbeitsplätze siehe BGI 742 und BGI 650.

Arbeitsplatz:

__________________________

__________________________

__________________________

Mitarbeiter:

__________________________

__________________________

__________________________

Prüfer:

__________________________

__________________________

__________________________

Datum:

__________________________

__________________________

__________________________

Mängel zu erledigen bis:

__________________________

| Bildschirm:

Sind die Buchstaben gut lesbar? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Wird eine Positiv-Darstellung verwendet?

Hinweis: Dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund . | ja

[_] | nein

[ ] |

| Liegt die oberste Bildschirmzeile unterhalb der Augenhöhe (am besten 20-30 cm)? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Ist der Bildschirm frei und leicht dreh- und neigbar? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Tastatur:

Ist die Tastatur vom Bildschirm getrennt? | ja

[_] | nein

[ ] |

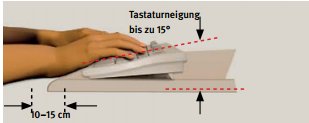

Ist die Tastatur nicht zu hoch?

| ja

[_] | nein

[ ] |

| Ist vor der Tastatur eine freie Tischfläche von 5-10 cm? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Hat die Tastatur eine matte und helle Gehäuseoberfläche? Ist sie nicht schwarz? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Arbeitstisch/Arbeitsstuhl:

Ist ausreichend Tischfläche vorhanden? | ja

[_] | nein

[ ] |

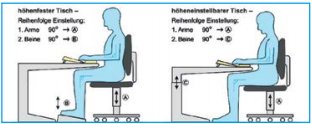

| Ist die Höhe ausreichend?

Hinweis: Bei nicht höhenverstellbaren Tischen 74 ± 2 cm; bei höhenverstellbaren Tischen mindestens 68-76 cm. | ja

[_] | nein

[ ] |

| Oberfläche der Arbeitsfläche hell und matt bzw. seidenmatt? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Ist der Stuhl richtig eingestellt?

| ja

[_] | nein

[ ] |

| Ist die Sitzfläche nicht zu kurz, aber auch nicht länger als die Oberschenkel des Beschäftigten?

Hinweis: Schon bei mittelgroßen Personen ist sie oft zu kurz | ja

[_] | nein

[ ] |

| Reicht die Rückenlehne mindestens bis zur Unterkante der Schulterblätter und ermöglicht die Rückenlehne eine Unterstützung im Lendenbereich | ja

[_] | nein

[ ] |

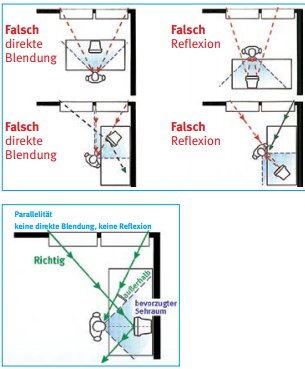

| Anordnung im Raum/keine Blendung: | ||

| Ist die Blickrichtung parallel zur Fensterfront und den Leuchtbändern (keine Blendungen)?

| ja

[_] | nein

[ ] |

| Ist an den Fenstern Blendschutz vorhanden? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Software: | ||

| Ist die Software für die Arbeitsaufgabe geeignet? | ja

[_] | nein

[ ] |

Kann mit der Software problemlos gearbeitet werden? z.B.:

Eingaben bzw. kleine Fehler |

ja [_] |

nein [ ] |

| Arbeitsablauf/Organisation: | ||

| Besteht die Möglichkeit, die Bildschirmarbeit durch Tätigkeitswechsel (z.B. Aktenablage) oder Kurzpausen zu unterbrechen? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Sind die Beschäftigten für die Arbeit an Bildschirmgeräten eingewiesen? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Sind die Beschäftigten über mögliche Gesundheitsgefahren informiert? | ja

[_] | nein

[ ] |

| Wurde eine Erst- oder Nachuntersuchung angeboten? | ja

[_] | nein

[ ] |

3. Holzstaub

Risiko

Gefährdungsstufe insgesamt II.

- Es besteht ein erhebliches (II) Erkrankungsrisiko, bei langjähriger Inhalation von Eichen- und/oder Buchenholzstaub und bestimmten Zusatzstoffen, wie z.B. Chromaten, Holzschutzmittelwirkstoffen, Nasenschleimhautkrebs zu entwickeln.

- Es besteht ferner das Risiko bevorzugt bei der Inhalation, aber auch beim Hautkontakt, chronische oder obstruktive Atemwegs- oder Hauterkrankungen zu entwickeln. Dieses Risiko ist aber - je nach Holzart - sehr unterschiedlich.

| Holzart | Risiko (Haut) | Risiko (Atemwege) |

| Abachi, Mahagoni (außer Meranti), Teak | gering (III) | hoch (I)* |

| Esche, Ahorn | gering (III) | erheblich (II) |

| Eiche, Kiefer | gering (III) | gering (III) |

* Das Abachi-Allergen ist mittlerweile identifiziert. Sofern bei der Bearbeitung von tropischen Hölzern Atemwegsprobleme auftreten, bitte umgehend die BGHM und den Betriebsarzt informieren.

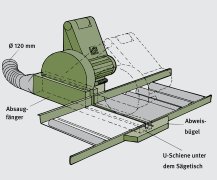

Staubgeminderte Bereiche in Schreinereien/Tischlereien

- Im Arbeitsbereich von stationären spanabhebenden Holzbearbeitungsmaschinen, die dem hier geschilderten Stand der Technik entsprechen, ist in Schreinereien/ Tischlereien der Stand der Technik eingehalten, sofern sie an eine wirksame Absaugung angeschlossen werden und auch sonst auf Staubvermeidung geachtet wird. Sie gelten als staubgemindert [14]. Das Erkrankungsrisiko ist dann minimiert; Vorsorgeuntersuchungen sind in diesem Fall nicht zwingend erforderlich.

- An Hand- und Montagearbeitsplätzen kann auch bei Berücksichtigung des Standes der Technik in größeren Schreinereien/Tischlereien (mehr als 5 Beschäftigte) eine erhöhte Exposition möglich sein [75]. Vorsorgeuntersuchungen sind dann nach der Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Weitere Maßnahmen zum Vermeiden von Gesundheitsgefahren beim Umgang mit Holzstäuben sind in [23] beschrieben. Maßnahmen zum Vermeiden von Hauterkrankungen siehe "Hautschutzplan", Anhang 2.

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Holzstaub | |||||||||||

1. Sind alle staubintensiven Maschinen an die Absaugung angeschlossen (als weniger staubintensiv können

| O | O | O | O | |||||||

| 2. Sind eventuell vorhandene mobile Entstauber (keine Industriestaubsauger) mit dem Prüfzeichen H2 bzw. H3 gekennzeichnet? | O | O | O | O |  | ||||||

3. Werden Handmaschinen, wie

abgesaugt? | O | O | O | O |    | ||||||

| 4. Werden Handschleifarbeiten an abgesaugten Tischen durchgeführt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 5. Ist die Wirksamkeit der Absauganlage geprüft - z.B. durch Spezialisten der BGHM (kostenfreie Service-Hotline 0800.999 0080-2) | O | O | O | O | |||||||

| 6. Werden Partikelfilter oder filtrierende Halbmasken der Schutzart " P2 NR" zur Verfügung gestellt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 7. Werden Experten der BGHM in den Fällen eingeschaltet, wo Hinweise des Betriebsarztes auf allergische Reaktionen oder anderweitige Schädigungen durch Holzstaub vorliegen? | O | O | O | O | |||||||

4. Holzbearbeitungsmaschinen

4.1 Standard-Holzbearbeitungsmaschinen

Bei den unter 4.1 angegebenen Lärmwerten handelt es sich um Emmisionswerte, die unter festgelegten Arbeitsbedingungen ermittelt wurden. Im Betrieb können sich, je nach Arbeitsgang und Beschaffenheit von Wänden und Decken, höhere Werte ergeben.

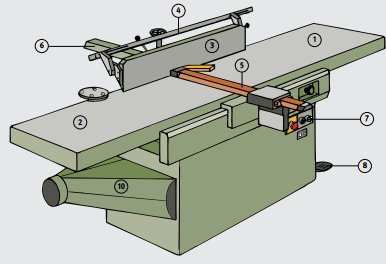

4.1.1 Abrichthobelmaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko an der Messerwelle, da das Werkstück mit der Hand unmittelbar über die Messerwelle geschoben wird. Besonders risikoreich ist das Abrichten langer schmaler (< 60 mm) Werkstücke.

Alternativausstattung für Baujahre bis 1994

Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 3 des Anhangs 3 zusammengestellt.

Betrieb

Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Abrichthobelmaschinen" (Anhang 2).

Stand der Absaugtechnik

Alle abgesaugten Abrichthobelmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u. a.).

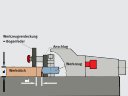

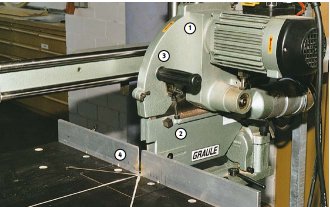

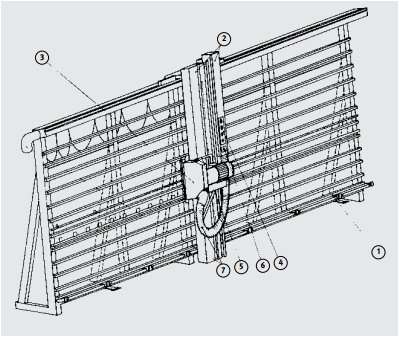

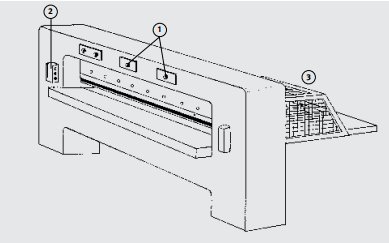

Beschaffenheit*

1 Aufgabetisch

2 Abnahmetisch

3 schrägstellbarer Parallelanschlag

4 schwenkbarer Hilfsanschlag

5 Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag

6 Messerwellenverdeckung hinter dem Anschlag

7 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)

8 Höhenverstellung des Aufgabetisches

9 Fügeleiste mit Halterung

10 Absaugstutzen

Regelausstattung bis Baujahr 1995

Stand der Lärmminderungstechnik

Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [50]: 90 bis 91 dB(A) je nach Messerwellenlänge.

Dieser Pegel wird durch lärmmindernde gezahnte Tischlippen erreicht. Als zusätzliche Maßnahmen, insbesondere für ältere Maschinen, hat sich der Einbau von Spiralmesserwellen bewährt.

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Abrichthobelmaschinen | |||||||||||

| 1. Sind Schutzeinrichtungen wie Gliederschutz mit Fügeleiste und Hilfsanschlag oder Schwingschutz mit Hilfsanschlag oder ein Brückenschutz montiert und ohne sichtbare Mängel und werden diese benutzt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 2. Sind Hilfsmittel wie Zuführlade und Schiebeholz griffbereit an der Maschine? | O | O | O | O | |||||||

| 3. Sind die Schutzeinrichtungen so eingestellt, dass die Messerwelle soweit wie möglich verdeckt ist? | O | O | O | O |  | ||||||

| 4. Werden beim Hobeln kleiner Werkstücke die Zuführlade oder das Schiebeholz verwendet und bei schmalen Werkstücken zusätzlich der Hilfsanschlag? | O | O | O | O |  | ||||||

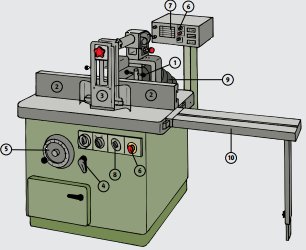

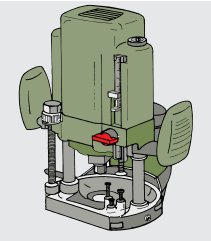

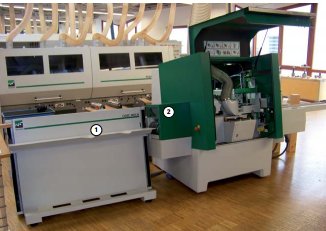

4.1.2 Tischfräsmaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko am Fräswerkzeug, das sich insbesondere aus der Häufigkeit und Schwere der Unfälle beim Bearbeiten geringer Stückzahlen ergibt. Das Werkstück wird mit der Hand unmittelbar am Werkzeug vorbeigeschoben. Eine der Ursachen ist die Nichtverwendung von Schutzvorrichtungen vor allem beim Probe- und Einsetzfräsen. Beim Fertigen von Werkstücken in großen Stückzahlen werden Schutzvorrichtungen zuverlässig benutzt. Die Gefährdung sinkt dann auf Stufe III.

Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 4 des Anhangs 3 zusammengestellt.

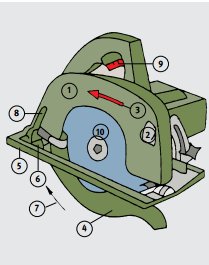

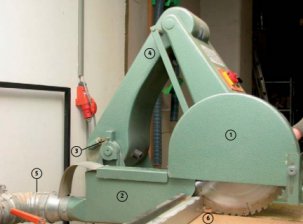

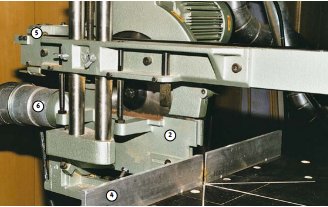

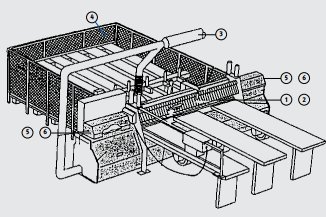

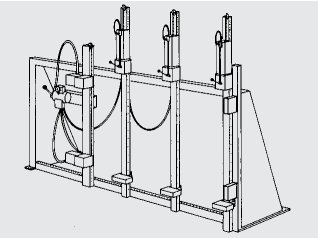

Beschaffenheit

Regelausstattung ab Baujahr 1995

1 Fräsanschlag mit Schutzkasten

2 Fräsanschlaglineale

3 Werkzeugverdeckung vor dem Anschlag

4 Spindelarretierung

5 Höhenverstellung der Spindel

6 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)

7 Drehzahlanzeige

8 Schaltsperre

9 Absauganschluss

10 Tischverlängerung

Beschaffenheit der Fräswerkzeuge siehe Abschnitt 1.11.2

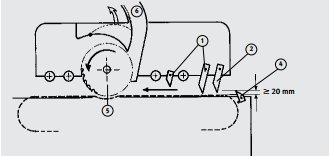

Betrieb

Merkregeln für das Rüsten und Einstellen:

- Nach Möglichkeit das Arbeiten mit dem Vorschubapparat vorsehen, auch beim Bogenfräsen

- Geeignete Werkzeuge auswählen, d. h. nur Werkzeuge für Handvorschub, auch für das Fräsen mit Vorschubapparat

- Die günstigste Drehzahl innerhalb des angegebenen Drehzahlbereichs einstellen

- Für Einsetzfräsarbeiten Rückschlagsicherungen vorsehen, z.B. Tischverlängerung mit Queranschlag

- Werkzeug gut befestigen, Zwischenringe so auswählen, dass das Gewinde der Fräserdorn-Mutter voll ausgenutzt wird

- Nach Möglichkeit Fräserdorne mit Mindestdurchmesser 30 mm verwenden

- Fräswerkzeug entsprechend der Drehrichtung und der vorgesehenen Arbeitshöhe aufspannen

- Tischöffnung durch Einlegeringe so weit wie möglich schließen

- Einstellvorrichtungen verwenden, Probefräsen nur mit Vorschubapparat

Weitere Hinweise zum Betrieb, insbesondere zu Rückschlagsicherungen beim Einsetzfräsen siehe Unterweisungsblätter "Sicheres Arbeiten an Tischfräsmaschinen" und "Sicheres Arbeiten mit Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung" (Anhang 2).

Stand der Absaugtechnik

Alle abgesaugten und mit oberer und unterer Absaugung (Tisch) ausgerüsteten Tischfräsmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeit u. a.).

Stand der Lärmminderungstechnik

Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [48]: 84 dB(A).

Dieser Pegel wird mit einem Fügefräser als Normwerkzeug erreicht. Bei der Verwendung von Profilwerkzeugen können sich Pegelerhöhungen bis ca. 8 dB(A) ergeben.

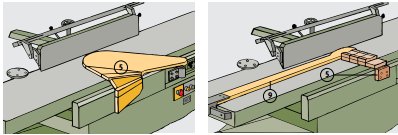

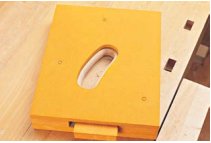

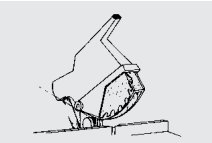

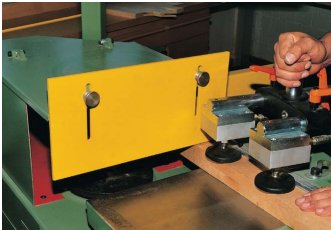

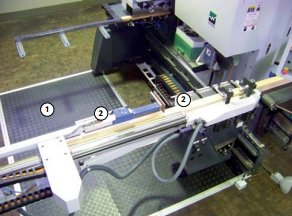

Einstelleinrichtung

Rüsten einer Tischfräsmaschine mit Fräswerkzeug

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Tischfräsmaschinen | |||||||||||

| 1. Sind für Fräsarbeiten am Anschlag Werkzeugverdeckungen wie Handabweisbügel in Verbindung mit Druckvorrichtungen (Druckfedern, Druckkämme) oder Druck- und Schutzvorrichtung vorhanden? | O | O | O | O |  | ||||||

| 2. Sind für Fräsarbeiten am Anlaufring oberer Werkzeugverdeckungen Zuführleisten vorhanden? | O | O | O | O | |||||||

| 3. Sind zum Einsatzfräsen Rückschlagversicherungen in Form von stufenlos verstellbaren Queranschlägen und für kurze Werkstücke zusätzlich eine Spannlade vorhanden und werden diese benutzt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 4. Sind alle Werkzeuge für Handvorschub geeignet? | O | O | O | O |  | ||||||

| 5. Sind Hilfsmittel wie Schiebehölzer oder Schablonen griffbereit an der Maschine vorhanden? | O | O | O | O | |||||||

| 6. Werden die Schutzeinrichtungen so eingestellt, dass das Fräswerkezeug soweit wie möglich verdeckt ist und wird wenn möglich der Vorschubapparat verwendet? | O | O | O | O |  | ||||||

4.1.3 Tisch- und Formatkreissägemaschinen

Risiko

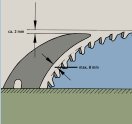

Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko durch Berühren des Sägeblattes, insbesondere beim Schneiden schmaler Werkstücke.

Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 5 des Anhangs 3 zusammengestellt.

Betrieb

Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Tisch- und Formatkreissägemaschinen" (Anhang 2).

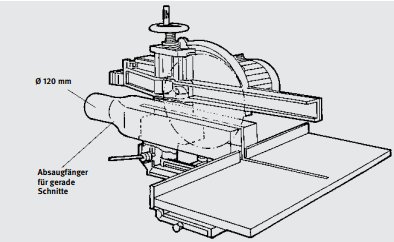

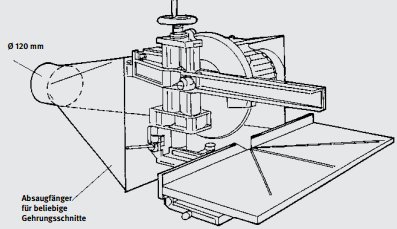

Stand der Absaugtechnik

Alle abgesaugten und mit oberer (an der Haube) und unterer Absaugung (unter dem Tisch) ausgerüsteten Tisch- und Formatkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeit u. a.).

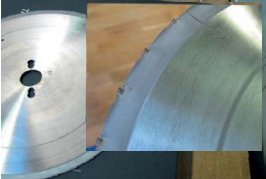

Stand der Lärmminderungstechnik

Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [55]: 87 bis 91 dB(A) je nach Sägeblattdurchmesser. Nach Möglichkeit Sägeblätter verwenden, die als "lärmarm" angeboten werden. Zum Pfeifen neigende Sägeblätter sofort austauschen, sofern neu, dem Hersteller zurückgeben.

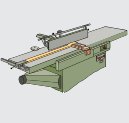

Alternativausstattung für Sägeblattdurchmesser < 250/315 mm

Besonders leises Kreissägeblatt (spezielle Anordnung der Schneiden, minimalste Spanlücke)

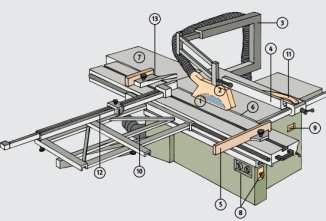

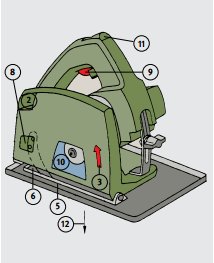

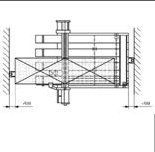

Beschaffenheit

Regelausstattung ab Baujahr 1995

1 Spaltkeil

2 Schutzhaube mit Absauganschluss

3 Schutzhaubenträger

4 Parallelanschlag

5 kurzer Quer- und Gehrungsanschlag

6 Tischeinlage, auswechselbar

7 Tischverlängerung

8 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)

9 Drehzahlanzeige

10 Absauganschluss unten

11 Schiebestock mit Halterung

12 Queranschlag

13 Besäumniederhalter (Klemmschuh)

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Tisch- und Formatkreissägemaschinen | |||||||||||

| 1. Ist der Spaltkeil montiert und richtig eingestellt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 2. Wird die Schutzhaube immer auf Werkstückhöhe eingestellt? | O | O | O | O |  | ||||||

| 3. Sind Hilfsmittel wie Schiebestock, Schiebehölzer, Wechselgriffe und Besäumhilfen griffbereit an jeder Maschine vorhanden? | O | O | O | O | |||||||

| 4. Werden insbesondere beim Schneiden schmaler Werkstücke unter 120 mm Breite Schiebebstöcke und unter einer Breite von weniger als 30 mm Schiebehölzer verwendet? | O | O | O | O |  | ||||||

| 5. Wird kontrolliert, dass vor einem Sägevorgang die obere Schutzhaube grundsätzlich bis auf die Werkstückhöhe abgesenkt wird? | O | O | O | O |  | ||||||

| 6. Sind an Tischkreissägemaschinen im Bankraum Tischverlängerungen vorhanden ? | O | O | O | O |  | ||||||

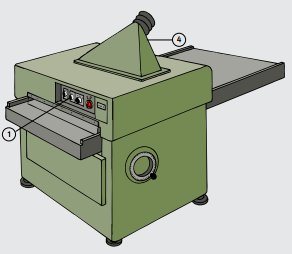

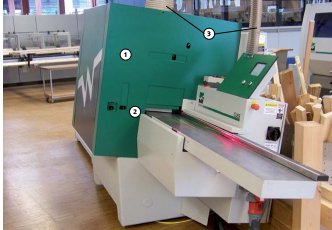

4.1.4 Dickenhobelmaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko der Verletzung durch Werkstückrückschläge.

Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 6 des Anhangs 3 zusammengestellt.

Stand der Absaugtechnik

Alle abgesaugten Dickenhobelmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u. a.).

Stand der Lärmminderungstechnik

Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [51]: 80 dB(A). Dieser Pegel wird durch absorbierende Auskleidung der oberen Haube und teilweise durch Kunststofflamellen an der Ein- und Ausschuböffnung erreicht.

Betrieb

Angaben der Betriebsanleitung hinsichtlich der Mindestlänge von Werkstücken beachten. Vorschubgeschwindigkeit entsprechend der vorgesehenen Oberflächenqualität wählen. Bei Störungen sofort den Werkstückvorschub abschalten. Rückschlaggreifer stets scharf und gängig halten.

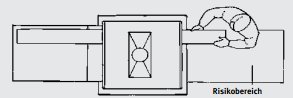

Bereich abfliegender Werkstücke und Werkstückteile beachten.

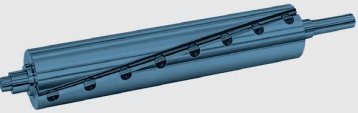

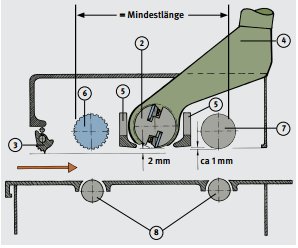

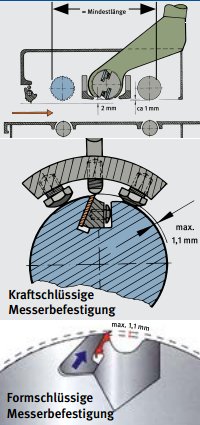

| Aufgrund neuerer Erkenntnisse ist der Messerüberstand

an älteren Maschinen (Maschinen ohne CE-Kennzeichnung) mit kraftschlüssiger Messerbefestigung - unabhängig von den Angaben in der Betriebsanleitung - aus sicherheitstechnischen Aspekten auf 1,1 mm einzustellen. Diese Einstellung empfiehlt sich auch an Maschinen mit CE-Kennzeichnung. Des Weiteren darf die Höhenverstellung nur vorgenommen werden, wenn sich kein Werkstück auf dem Maschinentisch befindet. Erläuterung: Bei Versuchsreihen wurde festgestellt, dass

|

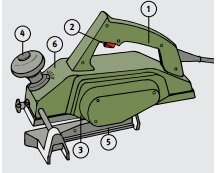

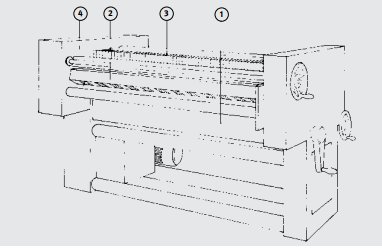

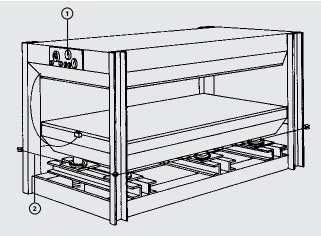

Beschaffenheit

1 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)

2 Messerwelle

3 Greiferrückschlagsicherung, gegen Durchpendeln gesichert

4 Absaugung (der Anschlusstrichter zum Absaugrohr verhindert den Zugriff zur Messerwelle)

5 Druckbalken

6 Einzugswalze

7 Auszugswalze glatt

8 Tischwalzen

| Einen Messerüberstand von maximal 1,1 mm wählen, bei größerem Messerüberstand besteht Rückschlaggefahr!

Die Höhenverstellung des Maschinentisches nur vornehmen, wenn sich kein Werkstück in der Maschine befindet. |

- Hobeldicke = Ausgangsdicke abzüglich Spanabnahme. Dabei nicht die maximal mögliche Spanabnahme ausnutzen (hohe Belastung der Maschine), sondern durch mehrere Hobelvorgänge das Endmaß herstellen.

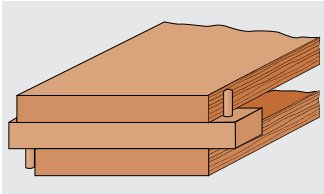

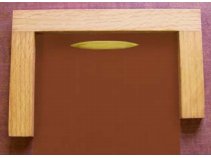

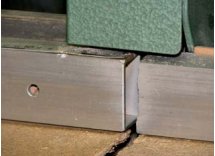

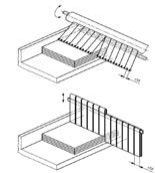

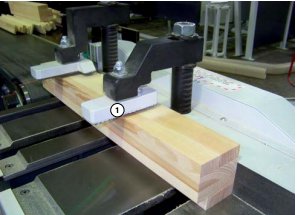

- Zum Hobeln nicht paralleler Flächen geeignete Schablonen verwenden, z.B. eine festliegende Schablone (siehe Bild 2) oder eine durchlaufende Schablone.

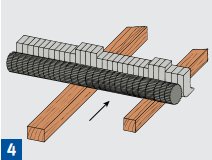

- Bei unterschiedlich dicken Werkstücken dürfen bei starren Einzugswalzen und Druckbalken im Gegensatz zu Maschinen mit Gliedereinzugswalzen und -druckbalken (siehe Bild 4) nur zwei Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden (siehe Bild 3). Die Werkstücke sind an den Außenseiten der Einschuböffnung zuzuführen.

| Hobeln breiter Werkstücke. Durch mehrere Hobelvorgänge das Endmaß herstellen.

| Hobeln mit Schablone.

Bei nicht parallelen Flächen geeignete Schablonen verwenden.

|

| Hobeln schmaler Werkstücke. Bei starren Einzugswalzen und Druckbalken maximal zwei Werkstücke gleichzeitig bearbeiten.

| Bei Maschinen und Gliederdruckbalken dürfen mehrere Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden.

|

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Dickenhobelmaschine | |||||||||||

| 1. Ist insbesondere der Schneidenüberstand auf höchstens 1,1 mm eingestellt? | O | O | O | O |  | ||||||

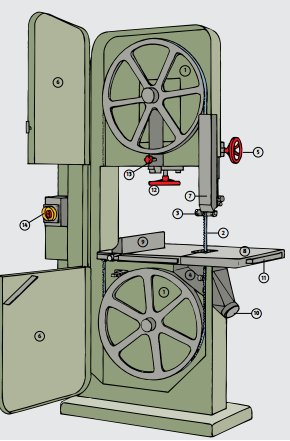

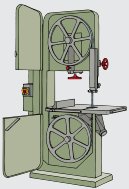

4.1.5 Tischbandsägemaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe II. Es besteht erhebliches Verletzungsrisiko durch Berührung des Sägeblattes.

Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 7 des Anhangs 3 zusammengestellt.

Stand der Absaugtechnik

Abgesaugte Tischbandsägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern sie mit einem Erfassungselement unter der Schneidstelle und mit einer gelochten Tischeinlage (siehe Anhang 1 von [23]) ausgerüstet sind. In Schreinereien/Tischlereien mit handwerklicher Fertigung sind an Tischbandsägemaschinen, selbst ohne Anschluss an eine Absauganlage, aufgrund der geringen Einsatzzeiten dieser Maschinenart keine kritischen Konzentrationen zu erwarten.

Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [54] : 84-85 dB(A), je nach Rollendurchmesser.

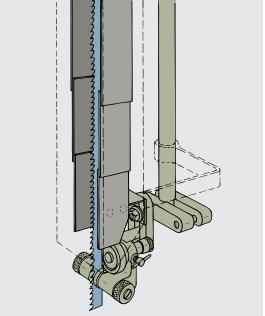

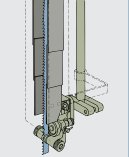

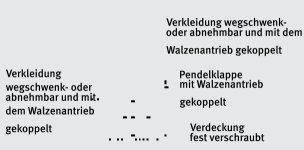

Beschaffenheit

1 Bandsägerollen

2 abwärtslaufender Teil des Sägeblattes

3 obere Sägeblattführung

4 untere Sägeblattführung

5 Verstellung der oberen Sägeblattführung

6 Verkleidung der Bandsägerollen

7 verstellbare Verdeckung des Sägeblattes

8 Tischeinlage

9 Parallelanschlag

10 Absaugstutzen

11 Befestigungsschiene für Tischvergrößerung

12 Spannvorrichtung für das Bandsägeblatt

13 Neigungsverstellung der oberen Bandsägerolle

14 Stellteile (EIN-AUS, NOT-AUS)

Betrieb

Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Tischbandsägemaschinen" (Anhang 2).

Die Laufruhe, insbesondere im Leerlauf, wird von fachgerecht ausgeführten Bandstößen, Rollenbelägen ohne Unterbrechungen und funktionsgerechten Sägeblattführungen bestimmt.

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| 1. Ist die verstellbare Verdeckung des Schneidbereichs vorhanden? | O | O | O | O |  | ||||||

| 2. Ist der übrige Teil des Bandsägeblattes gesichert ? | O | O | O | O |  | ||||||

| 3. Wird die verstellbare Verdeckung (z.B. Winkelbrett) beim Sägen auf das Werkstück abgesenkt | O | O | O | O |  | ||||||

4.1.6 Abricht-Dickenhobelmaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe I (Abrichthobelmaschine)/ III (Dickenhobelmaschine). Es gelten die gleichen Gefährdungseinstufungen wie bei den Einzelmaschinen (siehe 4.1.1 und 4.1.4).

Beschaffenheit

Grundsätzlich gelten für die Abricht- bzw. Dickenhobeleinheiten die gleichen Anforderungen, wie sie in den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.4 für die Einzelmaschinen dargestellt sind [64].

Betrieb

Siehe 4.1.1 und 4.1.4. Zusätzliche Gefährdungen ergeben sich bei der Umrüstung der Bearbeitungsart, da hierbei auch eine Umrüstung der Sicherheitseinrichtungen erforderlich ist.

Hinweis:

An neuen Maschinen werden die o.g. Anforderungen, mit Ausnahme der Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag, durch zwangsläufig wirkende Maßnahmen, z.B. Verriegelungsschalter, Einrastklinken, sichergestellt.

An älteren Maschinen (vor Baujahr 1995) muss die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen durch eine sicherheitsgerechte Umrüstung gewährleistet werden.

Stand der Absaug- und Lärmminderungstechnik

entsprechend Einzelmaschinen (siehe 4.1.1 und 4.1.4).

Der Zugriff zum unteren Teil der Messerwelle muss verhindert werden, z.B. durch die unten angebrachte elektrisch verriegelte Absaughaube

Beim Dickenhobeln muss der Zugriff zum oberen Teil der Messerwelle verhindert werden, z.B. durch die Absaughaube. Wenn die Abrichttische in die senkrechte Position geschwenkt werden, müssen diese gegen Kippen gesichert werden.

4.1.7 Kombinierte Tisch- und Gehrungskappkreissägemaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe II. Es gelten die gleichen Gefährdungseinstufungen wie bei der Tisch- bzw. handbetätigten Gehrungskappkreissägemaschine (siehe 4.1.3 und 4.2.1).

Die sicherheitstechnischen Anforderungen werden in [57] geregelt.

Betrieb

- Bei Maschinen nach Bild 1 muss beim Betreiben als Tischkreissägemaschine der Spaltkeil eingeschwenkt bzw. eingebaut und die Sägeblattverdeckung angebracht werden

- Parallelanschlag montieren

- Bei Maschinen nach Bild 2 muss beim Betreiben als Gehrungskappkreissägemaschine das Sägeblatt über dem Sägetisch vollständig verkleidet werden

- Für eine ergonomische Arbeitsweise Maschine möglichst auf ein Untergestell oder einen Tisch aufsetzen

Stand der Absaug- und Lärmminderungstechnik entsprechend Einzelmaschinen (siehe 4.1.3 und 4.2.1).

| Als Gehrungskappsäge

| Als Tischkreissäge

|

| Als Gehrungskappsäge

| Als Tischkreissäge (ohne Parallelanschlag abgebildet)

|

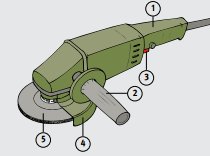

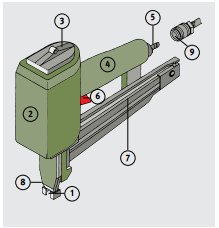

4.1.8 Handmaschinen

Risiko

Gefährdungsstufe insgesamt II. Es besteht erhebliches Verletzungsrisiko durch Berühren des Werkzeuges oder durch wegfliegende Teile. Bei langandauernden Arbeiten mit Handstich- und Handschwingschleifmaschinen (mehr als 2 h/Tag) sind Gesundheitsschäden durch Hand-/Armschwingungen nicht sicher auszuschließen.

Allgemeine Merkregeln zur sicheren Handhabung:

- Maschine nur so verwenden, wie es der Hersteller in der Bedienungsanleitung vorsieht

- Kontrollieren, ob alle Schutzeinrichtungen an der Maschine angebracht sind und ob Anschlussleitung und Steckvorrichtung keine Beschädigungen aufweisen

- Zum Werkzeugwechsel Maschine von der Energiezufuhr trennen

- Beide Hände verwenden, wenn die Maschine für das Führen mit zwei Händen vorgesehen ist

- Nach dem Arbeitsgang die Maschine sofort ausschalten. Werkzeugstillstand abwarten. Maschine in einer sicheren Lage ablegen

- Maschine nur mit dem Geräteschalter ein- und ausschalten. Nicht durch Betätigen der Steckvorrichtung ein- oder ausschalten

- Die elektrische Steckvorrichtung nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose herausziehen

- Vor dem Beseitigen von Störungen Maschine sofort stillsetzen und von der Energiezufuhr trennen

Nach § 22 des Änderungsgesetzes vom 24.02.1997 zum Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

Deshalb ist auch die Beschäftigung mit folgenden Handmaschinen untersagt:

- Handkreissägemaschinen

- Handoberfräsmaschinen

- Lamellendübelfräsmaschinen

- Handhobelmaschinen

- Handkettensägemaschinen

- Handbandsägemaschinen

Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer mindestens 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

Das Verbot gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit

- die Tätigkeit zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist

- ihr Schutz durch die Aufsicht eines

Fachkundigen gewährleistet ist - der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen unterschritten wird

Ausbildungsziele und die einzelnen Ausbildungsschritte sind in den Ausbildungsordnungen oder Rahmenlehrplänen festgelegt.

Stand der Absaugtechnik

Möglichst alle zerspanend arbeitenden Handmaschinen zur Bearbeitung von Holz oder Holzwerkstoffen absaugen. Nur mit ausreichend wirksamen integrierten Absaugeinrichtungen (Staub- und Spänefangbeutel an der Maschine) betreiben oder an externe Absaugeinrichtungen (z.B. Industriestaubsauger der Klasse M) anschließen, z.B. Handhobelmaschinen, Handkreissägemaschinen. Siehe auch BG-Information "Holzstaub-Gesundheitsschutz" (BGI 739-1) [23]

Angaben in der Betriebsanleitung über Absaugstutzen, Mindestluftgeschwindigkeit und Unterdruck beachten!

Möglichst Staubsauger mit eingebauter "Automatiksteckdose" verwenden, der sich automatisch mit der Handmaschine ein- und ausschaltet.

Als transportable externe Absaugeinrichtungen dürfen nur geprüfte Industriestaubsauger oder Kombigeräte (Kombination aus Entstauber und Industriestaubsauger) verwendet werden.

Stand der Lärmminderungstechnik

Der Stand der Lärmminderungstechnik ist in den einzelnen Produktnormen der Handmaschinen beschrieben. An den im Folgenden beschriebenen Maschinen sind Schalldruckpegel über 90 dB(A) zu erwarten. Es empfiehlt sich, auch bei kurzen Laufzeiten Gehörschutz zu tragen. Die Lärmminderungsmöglichkeiten beschränken sich für den Anwender auf wenige Punkte:

- Stets scharfe Werkzeuge verwenden.

- Schwingungsfreie Werkstückauflagen schaffen, z.B. durch Gummi- oder Weichkunststoff-Zwischenlagen.

Prüfen im Betrieb

| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||

| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||

| Handmaschinen | |||||||||||

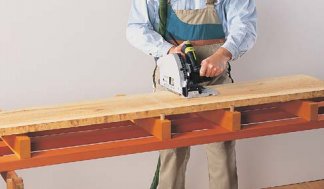

| 1. Werden für Arbeiten mit Handkreissägen immer wenn möglich Führungsschienen, für Arbeiten mit Lamellendübelfräsmaschinen Arbeitstische mit Spannvorrichtungen für das Werkstück benutzt? | O | O | O | O |   | ||||||

| 2. Sind die Beschäftigten im sicheren Umgang mit Handmaschinen unterwiesen? | O | O | O | O | |||||||

4.1.8.1 Handkreissägemaschinen

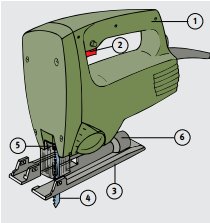

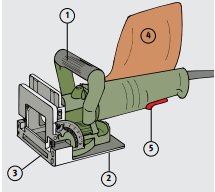

Beschaffenheit

Tauchkreissäge

1 Feste Verkleidung

2 Späneauswurföffnung, Absauganschluss

3 Drehrichtungsangabe für das Sägeblatt

4 Bewegliche Schutzhaube

5 Führungsplatte, Sägetisch

6 Spaltkeil

7 Öffnungsrichtung der beweglichen Schutzhaube

8 Spaltkeilhalterung

9 Handgriff mit EIN-AUS-Schalter

10 Sägeblatt

11 Entriegelungshebel für Raste in Ausgangsstellung

12 Eintauchrichtung

Handkreissäge mit Pendelschutzhaube

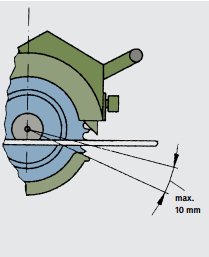

Die bewegliche Schutzhaube muss den aus dem Sägetisch herausragenden Teil des Sägeblattzahnkranzes am Umfang und beidseitig bis auf einen Öffnungswinkel von 10° verdecken.

Spaltkeil

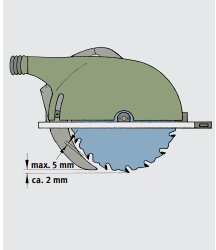

Handkreissägemaschinen müssen mit einem Spaltkeil ausgerüstet sein. Ausnahmen für neue Maschinen ab Baujahr 2007 siehe EN 6074-2-5.

Die Dicke des Spaltkeils muss der Dicke des Kreissägeblattes angepasst sein. Der Spaltkeil darf nicht dicker als die Schnittfugenbreite und nicht dünner als der Sägeblattgrundkörper sein.

Spaltkeilabstand vom Kreissägeblatt so gering wie möglich einstellen. Der Abstand darf nicht größer als 5 mm sein.

Spaltkeil ca. 2 mm unter der höchsten Sägezahnspitze einstellen.

Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Handmaschinen" (Anhang 2).

Kreissägeblatt

Für Material und Arbeitsgang geeignetes Kreissägeblatt verwenden. Beispiele hierzu siehe folgende Bildreihe.

| HM-Flachzahn

Für Rohzuschnitt von Vollholz (Massivholz) in Faserrichtung | HM-Wechselzahn

Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten und weiche Kunststoffe | HM-Wechselzahn

Für Platten mit beschichteten oder furnierten Oberflächen und Vollholz (Massivholz) quer zur Faserrichtung | HM-Trapezflachzahn

Für Aluminiumplatten und -profile, harte und faserverstärkte Kunststoffe |

|  |  |  |

Höchstzulässige Drehzahl des Kreissägeblattes nicht überschreiten.

Kreissägeblatt wegen möglicher Beschädigung der Schneiden nie direkt auf dem Maschinentisch, sondern immer auf weichen Unterlagen, z.B. Holz, Pappe, ablegen.

Verharzungen durch Reinigungsbad entfernen (Reinigungszeit nach Gebrauchsanleitung beachten).

Beschädigte Kreissägeblätter, z.B. mit ausgebrochenen Zähnen, Rissen, der Benutzung entziehen.

- Schnittqualität

- Vorschubkräfte

- Schnittkräfte

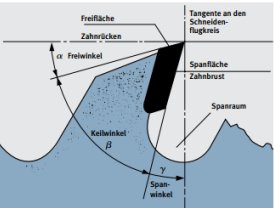

Kreissägeblätter mit

- großem Spanwinkel bevorzugen zum Schneiden in Faserrichtung,

- kleinem Spanwinkel bevorzugen zum Schneiden quer zur Faserrichtung und von Spanplatten.

| Maschine grundsätzlich mit beiden Händen führen. |

Zuschneiden von Vollholz (Massivholz)

Werkstück gegen Verschieben sichern, z.B. mit Dübeln.

Kreissägeblatt für Querschnitt wählen.

Spaltkeilabstand und Befestigung prüfen.

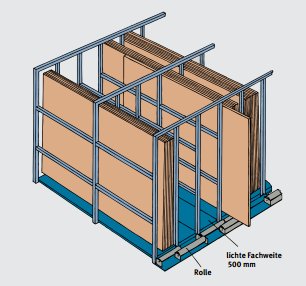

Zuschneiden von Plattenmaterial