Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; BGI / DGUV-I |  |

BGI 665 / DGUV Information 201-013 - Abbrucharbeiten

Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI)

(bisher ZH 1/514)

(Ausgabe 10/2002; 07/2008; 07/2010; 07/2012 aufgehoben)

Zur aktuellen Fassung (BG BAU)

Redaktioneller Hinweis:

DGUV-Newsletter 07/2016; zurückgezogen

Diese Information wurde zurückgezogen, wird aber als Baustein/Merkheft durch die BG Bau fortgeführt.

Archiv: 07/2010

Gefährdungsbeurteilungen

A 209 (07/2010)

Die Beurteilung von Gefährdungen ist die Voraussetzung von wirksamen und betriebsbezogenen Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie ist Pflicht für jeden Unternehmer.

Vorgehensweise (1)

- Festlegen/Abgrenzen der zu untersuchenden Arbeitsbereiche, z.B. Betriebsorganisation, Objekt, Baustelle, Werkstatt, und der dort auszuführenden Tätigkeiten.

- Ermitteln von Gefährdungen

- objekt-/baustellenunabhängig, z.B. Einsatz nicht regelmäßig geprüfter elektrischer Betriebsmittel, unzureichende Unterweisung der Beschäftigten.

- objekt-/baustellenspezifisch (systematisch) nach Gewerken und Tätigkeit, z.B. Mauerarbeiten, Erdbauarbeiten, Reinigungsarbeiten.

- Beurteilen der Gefährdungen, z.B. Risiko eines Absturzes, Risiko verschüttet zu werden

- Abschätzen und bewerten des Risikos anhand vorgegebener Schutzziele, z.B. in Vorschriften und Regeln, bzw. nach Ermittlung mit geeigneten Methoden.

- Geeignete Schutzmaßnahmen auswählen und festlegen, wo erforderlich/notwendig, z.B. Seitenschutz, Verbau, PSA.

- Festgelegte Schutzmaßnahmen durch- und umsetzen, z.B. Anbringen des Seitenschutzes, Einbau von Grabenverbauelementen, Bestimmen des Verantwortlichen, Benutzen der persönlichen Schutzausrüstungen.

- Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen überprüfen und ggf. anpassen.

Durchführung

- Bei gleichartigen Tätigkeiten oder Arbeitsplätzen (z.B. in Werkstatt, Büro) nur eine Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz musterhaft beurteilen.

- Bei wechselnden Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufen (z.B. auf einer Baustelle) die musterhafte Anwendung prüfen und ggf. Gefährdungen für die jeweilige Baustelle ermitteln und beurteilen.

Wiederholung

- bei Änderungen im Betriebsablauf,

- bei neuen Arbeitsverfahren,

- nach Unfällen und Beinaheunfällen.

| Mögliche Gefährdungen (2) | |||||

| Mechanische Gefährdungen | Elektrische Gefährdungen | Schall | Schwingungen | Gefahrstoffe | Brand/ Explosion |

|

|

|

|

in Form von

|

|

| Biologische Arbeitsstoffe | Körperliche Überlastungen | Klima | Strahlung | Psychosoziale Belastungen | Organisation |

|

|

|

|

|

|

| Sonstige Gefährdungen | |||||

| Arbeiten in Über- und Unterdruck, in feuchtem Milieu, mit heißen Medien/ Oberflächen u.a. | |||||

Dokumentation

- Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, festgelegte Schutzmaßnahmen und Überprüfung schriftlich dokumentieren.

Unterstützung

Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragten, Betriebsarzt und/oder Betriebsrat bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung hinzuziehen.

Handlungshilfen der BG BAU verwenden, Z.B. CD-ROMS zur Gefährdungsbeurteilung.

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention"

BGR A1 "Grundsätze der Prävention"

BGI/GUV-I 5080

TRBS 1111 "Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung"

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV)

Gefahrstoffe

Kennzeichnung Beschäftigungsbeschränkung

A 7 (07/2012)

Ermittlungspflicht

- Es muss festgestellt werden, ob es sich um einen Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung handelt: Gefahrstoffe haben bestimmte Gefährdungsklassen (s. Tabelle).

Kennzeichnung

- Gebinde oder Verpackungen müssen eine Kennzeichnung tragen, bestehend aus:

- Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung (1)

- Piktogramm (2) und zugehöriges Signalwort (3)

- Gefahrenhinweisen (4)

- Sicherheitshinweisen (5)

- Hersteller, Einführer (Importeur) oder Lieferant (6)

- Gefährliche Stoffe und Zubereitungen nur in zugelassenen Behältnissen aufbewahren und lagern.

- Beim Umfüllen von Originalgebinden in andere Behälter müssen diese wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein.

Sicherheitsdatenblatt

- Das Sicherheitsdatenblatt enthält weitere Angaben zu

- Erster Hilfe,

- Schutzmaßnahmen,

- Verhalten bei Störfällen u.a.

- Das Sicherheitsdatenblatt muss den Beschäftigten zugänglich sein.

Verwendungsverbote

- Für bestimmte Stoffe gibt es Verwendungsverbote oder -beschränkungen:

- Benzol

- Asbest

- quarzhaltige Strahlmittel

- Teer

Beschäftigungsbeschränkungen

- Jugendliche dürfen Gefahrstoffen nur ausgesetzt sein, wenn

- dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist,

- die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist,

- der Arbeitsplatzgrenzwert unterschritten ist,

- betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt ist.

- Werdende oder stillende Mütter dürfen mit Gefahrstoffen nur Umgang haben, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert unterschritten ist.

- Gebärfähige Arbeitnehmerinnen dürfen mit Blei oder Quecksilber nur Umgang haben, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten wird.

- Werdende Mütter dürfen krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Stoffen nicht ausgesetzt sein.

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchung) oder anbieten (Angebotsuntersuchung). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

GHS-Tabelle (Auszug)

| GHS-Gefahrenpiktogramm | GHS-Kürzel | Mögliche Signalwörter | Gefährdungsklassen |

| GHS01 | Gefahr oder Achtung | explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, selbstzersetzliche Stoffe/ Gemische, organische Peroxide |

| GHS02 | Gefahr oder Achtung | Selbstzersetzliche Stoffe/ Gemische, organische Peroxide, entzündbare Gase, Aerosole, Flüssigkeiten, Feststoffe, selbsterhitzungsfähige Stoffe/ Gemische, pyrophore Flüssigkeiten und Feststoffe, Stoffe/ Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden |

| GHS03 | Gefahr oder Achtung | Oxidierende Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe |

| GHS04 | Achtung | Verdichtete, verflüssigte, gelöste und tiefgekühlt verflüssigte Gase |

| GHS05 | Gefahr oder Achtung | Verätzung der Haut, schwere Augenschäden, auch metallkorrosive Eigenschaften |

| GHS06 | Gefahr | Äußerst schwere und schwere akute Gesundheitsschäden oder Tod |

| GHS07 | Achtung | Akute Gesundheitsschäden, Reizung der Haut, der Augen und der Atemwege, Sensibilisierung der Haut, narkotisierende Wirkungen |

| GHS08 | Gefahr oder Achtung | chronische Gesundheitsschäden (Organschädigungen) bei einmaliger oder mehrmaliger Exposition, krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen, Lungenschäden durch Eindringen von Substanzen in die Lunge (Aspirationsgefahr), Sensibilisierung der Atemwege |

| GHS09 | Achtung oder ohne Signalwort | giftig für Wasserorganismen mit kurz- und langfristiger Wirkung |

Neue Kennzeichnung

- Die Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP- oder GHS-Verordnung) regelt die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen.

- Für Gemische, die vorwiegend in der Bauwirtschaft eingesetzt werden, gelten die Einstufungs- und Kennzeichnungsregeln erst ab dem 1.6.2015. Die Hersteller haben die Möglichkeit zur früheren Umsetzung.

- Durch GHS ändern sich die Kennzeichnungselemente:

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention" Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Techn. Regeln Gefahrstoffe (TRGS)

Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (GHS-Verordnung)

Info-Flyer Abr.Nr. 682

BGI/GUV-I 8658 GHS - global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Gefahrstoffe

Grundanforderungen/ Maßnahmen

A 181 (07/2012)

Vor der Arbeit

- Feststellen, ob es sich um einen Gefahrstoff handelt und prüfen, ob ein anderer, gesundheitlich ungefährlicherer Stoff verwendet werden kann. (Informationen beim Hersteller oder Fachhandel einholen.)

- Falls ein Gefahrstoff verwendet werden muss, und kein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist, dieses beim Lieferanten anfordern.

- Enthält das Sicherheitsdatenblatt nur unzureichende Angaben, sind beim Hersteller ergänzende Hinweise zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen zu erfragen. Beispiel: Wenn der Gefahrstoff unter speziellen Bedingungen vom Verwender eingesetzt wird.

- Betriebsanweisung erstellen (Muster einer Betriebsanweisung siehe Rückseite). Hierbei ist Ihre Berufsgenossenschaft behilflich.

- Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung vor Arbeitseinsatz, mindestens jedoch einmal jährlich und vor Einsatz eines neuen Produktes, über die Gefahren in verständlicher Form und Sprache unterweisen.

- Jugendliche mindestens halbjährlich unterweisen.

- Beschäftigte über Erste-Hilfe-Maßnahmen unterrichten.

Während der Arbeit

- Nicht essen, trinken, rauchen.

- Hautkontakt vermeiden.

- Beim Umfüllen in kleinere Gebinde nur bruchfeste und beständige Behältnisse, z.B. Kunststoffbehälter, benutzen und diese wie das Originalgebinde kennzeichnen.

- Spritzer beim Umfüllen vermeiden (z.B. durch Heber oder Pumpen).

- Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen.

- Verschmutzte Arbeitskleidung einschließlich des Schuhwerks muss getrennt von Straßenkleidung aufbewahrt und regelmäßig gereinigt werden.

- Hautschutz beachten: Vor der Arbeit und nach den Pausen gezielter Hautschutz, nach der Arbeit und vor den Pausen richtige Hautreinigung, nach der Reinigung und am Arbeitsende Hautpflegemittel verwenden.

- Falls erforderlich, persönliche Schutzausrüstung wie Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz tragen.

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention"

Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS)

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Schimmelpilze bei der Gebäudesanierung

A 211 (07/2012)

Allgemeine Hinweise

- Schimmelpilze, besonders deren Sporen, können bei Aufräum-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten freigesetzt werden und in die Atemluft gelangen.

- Schimmelpilze zählen entsprechend der Biostoffverordnung zu den Biologischen Arbeitsstoffen.

Gefährdung

- Aufnahmepfade:

- Atemwege

- Mund

- Haut/Schleimhäute

- Schimmelpilze können sensibilisierend wirken und in der Folge allergische Reaktionen auslösen. Symptome einer Allergie sind:

- Augenjucken und -tränen

- Fließschnupfen

- trockener Husten

- Atemnot

- Entzündliche Rötung der Haut

- Viele Schimmelpilze bilden toxische (giftige) Stoffe, so genannte Mykotoxine.

- Toxine können sich auch in den Baustoffen anreichern und bei staubintensiver Bearbeitung (z.B. Schleifen, Fräsen) freigesetzt werden. Sie können z.B. Nieren, Leber, Blut, das Nerven- oder das Immunsystem schädigen.

- Das Infektionsrisiko spielt bei Schimmelpilzen eine untergeordnete Rolle.

Gefährdungsbeurteilung

- Die Gefährdung ist abhängig von der Staub- und Sporenkonzentration sowie von der Tätigkeitsdauer (1). Entsprechend der zu erwartenden Gefährdung erfolgt eine Einstufung in vier Gefährdungsklassen, aus denen sich entsprechende Schutzmaßnahmen ergeben.

- Fachkundige Beratung ist nötig, wenn keine erforderlichen Kenntnisse vorliegen.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

- Grundsätzlich sind in allen Gefährdungsklassen die Mindestanforderungen der Allgemeinen Hygienemaßnahmen durchzuführen.

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen

- Vermeidung der Verschleppung z.B. durch Abdeckung von Mobiliar, staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereiches.

- Entsprechende Betriebsanweisung erstellen und Beschäftigte unterweisen.

- Belüftung: Bei Gefährdungsklasse 3 technische Be- und Entlüftung.

- Schwarz-Weiß-Trennung:

- Gefährdungsklasse 1:

Getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Straßenkleidung. - Gefährdungsklasse 2:

Abdichtung des Übergangs vom Schwarz- in den Weißbereich, Kennzeichnung des kontaminierten Bereichs, Reinigung z.B. von Werkzeugen im Schwarzbereich. - Gefährdungsklasse 3:

Ein- oder Mehrkammer-Schleuse.

- Gefährdungsklasse 1:

- Atemschutz:

- Gefährdungsklasse 1:

P2-Filter (Empfehlung: TM2P). - Gefährdungsklasse 2:

P2-Filter (Empfehlung: P2 mit Gebläse TH2P). - Gefährdungsklasse 3:

TM3P und staubdichte Schutzbrille oder Vollmaske.

- Gefährdungsklasse 1:

- Augenschutz:

- Gefährdungsklasse 1 und 2:

Nur bei Spritzwasserbildung oder Arbeit über Kopf. - Gefährdungsklasse 3:

Augenschutz immer erforderlich.

- Gefährdungsklasse 1 und 2:

- Schutzkleidung:

- Gefährdungsklasse 1:

Empfehlung: Partikeldichte, luftdurchlässige Einwegschutzkleidung der Kategorie III, Typ 5 mit Kapuze. - Gefährdungsklasse 2 und 3:

Partikeldichte, luftdurchlässige Einwegschutzkleidung der Kategorie III, Typ 5 mit Kapuze tragen. In Einzelfällen wasserdichte Schutzkleidung.

- Gefährdungsklasse 1:

- Handschutz:

Bei Feuchtarbeit flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen.

Vorsorgeuntersuchungen

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

TRBA 500 "Allgemeine Hygienemaßnahmen: Mindestanforderungen"

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

BGI 858: "Gesundheitsgefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der Gebäudesanierung"

BGI/GUV-I 8685 "Chemikalienschutzkleidung bei der Sanierung von Altlasten, Deponien und Gebäuden"

Verunreinigung durch Tauben

A 212 (07/2012)

Allgemeine Hinweise

- Verwilderte Tauben leben in leer stehenden Gebäuden, Dachböden, Mauervorsprüngen, Fensternischen, Brücken und Industrieanlagen.

- Verunreinigungen bestehen aus dem ausgeschiedenen Kot, Nestresten, Federn und verendeten Tieren.

- Verunreinigungen können verschiedene Infektionen verursachen:

- Lungenentzündungen, z.B. Papageienkrankheit

- Durchfallserkrankungen.

- Bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten können Beschäftigte mit diesen gesundheitsschädlichen Verunreinigungen in Kontakt kommen.

Gefährdungsbeurteilung

- Infektionen über verschiedene Aufnahmewege:

- Mund

- Atemluft (Infektionserreger in Stäuben)

- Haut oder Schleimhäute

- Mögliche allergisierende oder toxische Wirkungen durch:

- Parasiten (Taubenzecken und -milben)

- Staub (Ausscheidungen, Hautbestandteile, Federpartikel, Schimmelpilze)

- Ätzende Wirkung des Taubenkots.

- Fachkundige Beratung ist nötig, wenn keine erforderlichen Kenntnisse vorliegen.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

- Waschgelegenheiten zur Verfügung stellen.

- Vor Pausen und nach Beendigung der Tätigkeiten Hände waschen.

- Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduktion von Aerosolen, Stäuben und Nebel ergreifen.

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen

- Je nach Größe der Sanierung Schwarz/Weiß-Anlage mit Schleuse.

- Wasch-, Umkleide- und Aufenthaltsmöglichkeiten bereitstellen.

- Nicht mit dem Besen reinigen.

- Zur Reinigung verunreinigter Flächen Industriesauger mit Filterpatronen der Kategorie H entsprechend DIN EN 60335-2-65 oder vergleichbare Geräte verwenden.

- Um keinen Staub freizusetzen, Taubenkot vor dem Absaugen anfeuchten, wenn er vom Untergrund gelöst werden muss.

- Bei Tätigkeiten mit Spritzwasserbildung gebläseunterstützte Vollmasken verwenden.

- Bei erhöhter Exposition Vollmaske der Schutzstufe TM3P einsetzen.

- In abgeschlossenen Räumen, z.B. Brückenkästen, kann auch umgebungsluftunabhängiger Atemschutz notwendig sein.

- Entsprechende Betriebsanweisung erstellen und die Beschäftigten unterweisen.

Vorsorgeuntersuchungen

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention Biostoffverordnung

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

TRBA 500 "Allgemeine Hygienemaßnahmen: Mindestanforderungen"

BGI 892 "Gesundheitsgefährdungen durch Taubenkot"

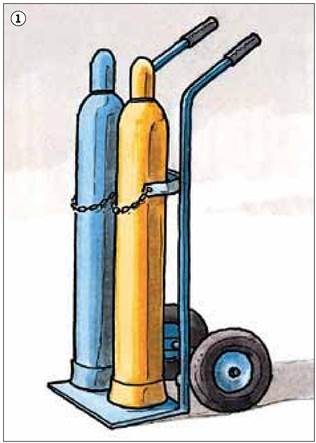

Lagerung von Druckgasflaschen im Freien

A 174 (07/2012)

- Unzulässig ist die Lagerung in:

- engen Höfen

- Durchgängen und Durchfahrten

- in der Nähe von Gruben, Kanälen, Abflüssen und tiefer liegenden Räumen

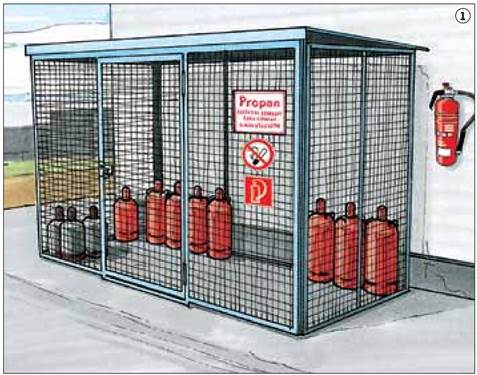

- Betreten des Lagers durch Unbefugte ist untersagt. Ein entsprechendes Hinweisschild ist am Zugang zum Lager anzubringen (1).

- Es muss ein Feuerlöscher leicht erreichbar vorhanden sein.

- Druckgasflaschen möglichst stehend lagern. Bei liegender Lagerung Flaschen gegen Fortrollen sichern.

- Druckgasflaschen vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Ausnahme: Flüssiggasflaschen müssen stehend gelagert werden.

- Stehende Druckgasflaschen gegen Umfallen und Herabfallen sichern.

- Ventile mit Schutzkappen und ggf. Verschlussmuttern sichern.

- Das Umfüllen von Druckgasen in Lägern ist unzulässig.

- Läger auf nicht umfriedeten Grundstücken im Freien sind einzuzäunen.

- Sicherheitsabstand ≥ 5,00 m zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen einhalten, wenn hiervon Gefahren, z.B. gefährliche Erwärmungen, ausgehen können.

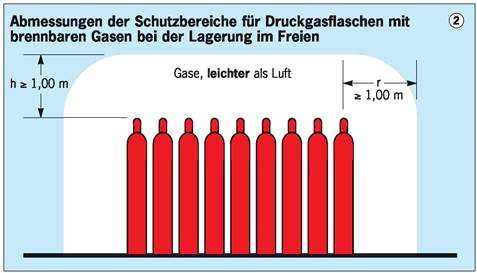

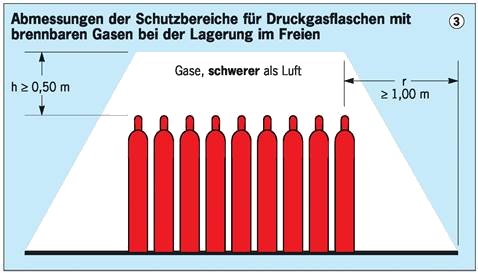

- Bei Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen dürfen sich im Schutzbereich (2) (3) keine Zündquellen, Gruben, Kanäle, Bodenabläufe, Kellerniedergänge befinden.

- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke und öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

- Schutzbereich nur an max. zwei Seiten durch mindestens 2,00 m hohe öffnungslose Schutzwände aus nicht brennbarem Material einengen.

Weitere Informationen:

BGV D34 "Verwendung von Flüssiggas"

DVS*-Merkblatt 0212 "Umgang mit Druckgasflaschen"

* DVS = Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

B 10 (07/2012)

Errichtung und Instandsetzung

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert und instand gehalten werden.

Prüfung

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind zu prüfen

- nach Errichtung, Veränderung und Instandsetzung,

- regelmäßig entsprechend den Prüffristen.

Anschlusspunkte

Elektrische Betriebsmittel müssen von besonderen Anschlusspunkten aus mit Strom versorgt werden. Als besondere Anschlusspunkte gelten z.B.:

- Baustromverteiler (1)

- der Baustelle zugeordnete Abzweige ortsfester elektrischer Anlagen

- Transformatoren mit getrennten Wicklungen

- Mobile Stromversorgungsanlagen

- Steckdosen in Hausinstallationen dürfen nicht verwendet werden.

Anschlusspunkte für kleine Baustellen

- Werden elektrische Betriebsmittel nur einzeln benutzt bzw. sind die Bauarbeiten geringen Umfangs, dürfen als Anschlusspunkte auch

- Schutzverteiler,

- ortsveränderliche Schutzeinrichtungen

verwendet werden.

Diese Einrichtungen dürfen auch über Steckvorrichtungen in Hausinstallationen betrieben werden.

Erforderliche zusätzliche Schutzmaßnahmen

- TT-System und TN-S-System

- Stromkreise mit Steckvorrichtungen ≤ AC 32 A über Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom IΔN ≤ 30 mA betreiben.

- Andere Stromkreise mit Steckvorrichtungen über Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom IΔN ≤ 500 mA betreiben.

- IT-Systeme nur mit Isolationsüberwachung betreiben.

- Weitere Schutzmaßnahmen:

Als Schutzmaßnahme vor Anschlusspunkten ist auch zu lässig:

- Schutzkleinspannung (SELV)

- Schutztrennung

Zusätzliche Hinweise für frequenzgesteuerte Betriebsmittel

- Frequenzgesteuerte Betriebsmittel können Schutzmaßnahmen beeinträchtigen oder unwirksam machen.

Dies kann verhindert werden, wenn:

- frequenzgesteuerte Betriebsmittel mit Steckvorrichtungen AC 400 V mit IN < 32 A nur über allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B oder Typ B+ mit IΔN ≤ 30 mA oder über einen Trenntransformator betrieben werden,

- frequenzgesteuerte Betriebsmittel, die über Steckvorrichtungen AC 400 V mit IN > 32 A bis ≤ 63 A angeschlossen werden, über allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B oder Typ B+ mit IΔN ≤ 500 mA oder über einen Trenntransformatoren betrieben werden,

- frequenzgesteuerte Betriebsmittel durch Festanschluss oder über Sondersteckvorrichtungen angewendet werden, die Abschaltbedingungen eingehalten sind und nachgeschaltete Stromkreise keine Steckvorrichtungen enthalten,

- Stromkreisen mit allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B oder Typ B+ keine pulsstromsensitiven Schutzeinrichtungen (Typ A) vorgeschaltet sind.

Elektrische Leitungen

- Als bewegliche Leitungen sind Gummischlauchleitungen HO7RNF oder gleichwertige Bauarten zu verwenden.

- Anschlussleitungen bis 4 m Länge von handgeführten Elektrowerkzeugen sind auch in der Bauart HO5RN-F zulässig.

- Leitungen, die mechanisch besonders beansprucht werden, sind geschützt zu verlegen, z.B. unter festen Abdeckungen.

- Leitungsroller sollen aus Isolierstoff bestehen. Sie müssen eine Überhitzungs-Schutzeinrichtung haben. Die Steckdosen müssen spritzwassergeschützt ausgeführt sein.

Installationsmaterial

- Steckvorrichtungen sind nur mit Isolierstoffgehäuse und nach folgenden Bauarten zulässig:

- Steckvorrichtungen, zweipolig mit Schutzkontakt

- CEE-Steckvorrichtungen, 5-polig

- Schalter und Steckvorrichtungen müssen mindestens spritzwassergeschützt ausgeführt sein und eine ausreichende mechanische Festigkeit besitzen.

Leuchten

- Bauleuchten müssen mindestens sprühwassergeschützt ausgeführt sein. Sie sollen für rauen Betrieb geeignet sein.

- Hand-/Bodenleuchten, ausgenommen solche für Schutzkleinspannung, müssen schutzisoliert und strahlwassergeschützt ausgeführt sein.

Symbole auf elektrischen Betriebsmitteln

Weitere Informationen:

BGV A3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" mit Durchführungsanweisungen

BGI 608 "Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen"

BGI 600 "Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel"

BGI 594 "Einsatz von elektrischen Betriebs mitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung"

Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-Bestimmungen)

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Wiederholungsprüfungen

B 11 (07/2012)

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch befähigte Personen (Elektrofachkräfte) zu überprüfen und durch Prüfetikett, Banderole o. Ä. zu kennzeichnen. Die Prüfungen sind nachzuweisen.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden.

Für Festlegungen hinsichtlich Prüffrist und Prüfer ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel kann sich der Unternehmer an der Tabelle 1A (BGV A3) orientieren.

Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach Tabelle 1A, BGV A3

| Anlage/ Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | |||||||

| Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | 4 Jahre | auf ordnungsgemäßen Zustand | Befähigte Person gem. TRBS 1203 Pkt. 3.3 | ||||||

| Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art", z.B. Baustellen | 1 Jahr | (Elektrofachkraft 3) | |||||||

| Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen 2) | 1 Monat | auf Wirksamkeit | Befähigte Person gem. TRBS 1203 Pkt. 3.3

(Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte 3) | ||||||

Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter

| 6 Monate arbeitstäglich | auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | Benutzer | ||||||

| |||||||||

Empfehlungen für Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

| Anlage/ Betriebsmittel | Prüffrist

Richt- und Maximalwerte | Art der Prüfung | Prüfer | ||

| ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt)

Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Steckvorrichtung Anschlussleitungen mit Stecker bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss | Richtwert 6 Monate, auf Baustellen 3 Monate 4).

Wird bei Prüfungen eine Fehlerquote < 2 % erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden. Maximalwert: | auf ordnungsgemäßen Zustand | Befähigte Person (Elektrofachkraft) | ||

| |||||

Betriebsspezifische Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher Betriebsmittel auf Baustellen nach BGI 608

| Betriebsbedingungen | Beispiele/ Baustelle | Frist |

| Betriebsmittel, die sehr hohen Beanspruchungen unterliegen | Schleifen von Metallen (Aluminium, Magnesium und gefetteten Blechen), Verwendung in Bereichen mit leitfähigen Stäuben | wöchentlich |

| Nassschleifen von nichtleitenden

Materialien, Kernbohren, Stahlbau, Tunnel- und Stollenbau | 3 Monate | |

| normaler Betrieb | Hochbau,

Innenausbau, allgemeiner Tiefbau, Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsinstallation, Holzausbau | 6 Monate |

Als Kriterium zur Festlegung der Prüffristen gilt TRBS 1201 Punkt 3.5. Zur Orientierung kann aber auch die Tabelle 1B der Durchführungsanweisung zur BGV A3 verwendet werden.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an dem Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Weitere Informationen:

BGV A3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" mit Durchführungsanweisungen

BGI 5190 "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel"

BGI 608 "Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen"

BGI 600 "Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel"

Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-Bestimmungen)

TRBS 1201 "Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftige Anlagen"

TRBS 1203 "Befähigte Personen"

Handtrennschleifmaschinen

B 20 (07/2012)

Kennzeichnung

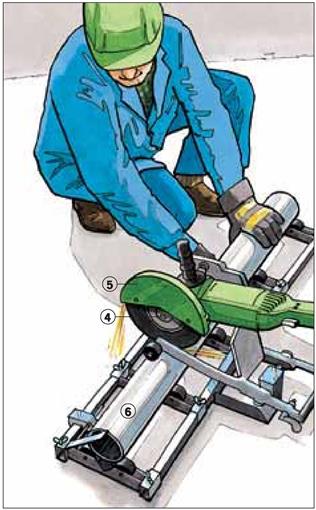

- Nur gekennzeichnete Schleifmaschinen und Trennscheiben verwenden (1).

- Kennzeichnung für erhöhte Umfangsgeschwindigkeit beachten:

Zusätzliche Farbstreifen (2). - Richtige Trennscheibe entsprechend der auszuführenden Arbeit auswählen.

- Drehzahl der Schleifmaschine mit zulässiger Umdrehungszahl der Trennscheibe vergleichen. Sie darf nicht höher sein als die der Trennscheibe (3).

- Schleifwerkzeuge, die nicht für alle Einsatzzwecke geeignet sind, müssen mit entsprechenden Verwendungseinschränkungen (VE) gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung von Schleifkörpern für erhöhte Arbeitshöchstgeschwindigkeiten

| Arbeitshöchst- geschwindig- keiten (m/s) | Farbstreifen (Anzahl und Kennfarbe) |

| 50 | blau |

| 63 | gelb |

| 80 | rot |

| 100 | grün |

| 125 | blau + gelb |

| 140 | blau + rot |

| 160 | blau + grün |

| 180 | gelb + rot |

| 200 | gelb + grün |

| 225 | rot + grün |

| 250 | 2 x blau |

| 280 | 2 x gelb |

| 320 | 2 x rot |

| 360 | 2 x grün |

Betrieb

- Zum Aufspannen nur gleich große, zur Maschine gehörende Spannflansche verwenden und mit Spezialschlüssel aufspannen (4). Empfehlung: mindestens 41 mm Durchmesser! Vor dem Aufspannen Klangprobe durchführen.

- Handtrennschleifmaschinen müssen mit Schutzhauben ausgerüstet sein (5).

- Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher festlegen. Beim Arbeiten sicheren Standplatz einnehmen (6).

- Maschine stets beidhändig führen - nicht verkanten!

- Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden.

- Schutzbrille (7) und Gehörschutz benutzen.

- Wenn gesundheitsgefährdende Stäube entstehen, Atemschutz verwenden.

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Schlagbohr- und Stemmgeräte

B 21 (07/2012)

- Möglichst nur rückstoßarme und schallgedämpfte Geräte verwenden (1).

- Stumpfe Meißel oder abgebrochene Werkzeuge auswechseln.

- Bewegliche Anschlussleitungen gegen mechanische Beschädigung schützen.

- Schlauchverbindungen (Kupplungen) bei Druckluftgeräten gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern, z.B. Verwendung von Sicherheits-Schnelltrennkupplungen (2).

- Vor dem Trennen der Verbindungen von Druckluftleitungen diese drucklos machen.

- Immer einen sicheren Standplatz wählen. Stemmarbeiten nicht von Leitern und Hubarbeitsbühnen ausführen.

- Zusatzgriffe benutzen (3).

- Verdeckte Leitungen vor dem Bohren mit Magnet- und Leitungssuchgerät orten.

- Schalterarretierung nur bei Arbeiten mit Bohrgestellen betätigen.

- Gerät erst nach völligem Stillstand ablegen.

Persönliche Schutzausrüstungen

- Gehörschutz verwenden (4).

- Bei Gefährdung durch abspringende Teile Augenschutz tragen (5).

- Bei Gefährdung durch gesundheitsgefährlichen Staub geeigneten Atemschutz tragen (Partikelfilter P2 oder P3).

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention"

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrations-ArbSchV)

BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

Handkettensägen

B 132 (07/2012)

- Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung prüfen, ob alternative Maschinen z.B. Handkreissäge, Pendelsäbelsäge eingesetzt werden können.

- Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Persönliche Schutzausrüstung je nach Betriebsanleitung des Herstellers, Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und Risikoabschätzung tragen, z.B.

- Schnittschutzkleidung oder Kleidung mit Schnittschutzeinlagen,

- Schnittschutzschuhe,

- Schutzhelm mit Gesichtsschutz oder Augenschutz,

- Gehörschutz,

- ggf. Handschuhe mit Schnittschutzeinlage.

- Vor Arbeitsbeginn Wirksamkeit der Kettenbremse prüfen.

- Leerlaufdrehzahl so einstellen, dass die Kette beim Starten nicht mitläuft.

- Nur scharfe Ketten verwenden und so spannen, dass sie rundum am Schwert anliegen.

- Möglichst rückschlagarme Sägeketten und -schienen verwenden.

- Krallenanschlag verwenden.

- Stets für einen festen und sicheren Stand sorgen.

- Nicht über Schulterhöhe sägen.

- Beim Startvorgang Motorkettensäge sicher abstützen und festhalten. Die Kette darf dabei den Boden nicht berühren.

- Motorsäge stets mit beiden Händen festhalten.

- Motorsäge nur mit laufender Sägekette aus dem Holz ziehen.

- Darauf achten, dass sich keine weiteren Personen im Gefahrbereich aufhalten.

- Nicht mit Schienenspitze sägen. Rückschlaggefahr! (2)

- Bei Stechschnitten (z.B. bei der Altbausanierung) asymetrische Führungsschiene (1) oder rückschlagarme Sägeketten verwenden.

- Motor abstellen, bevor die Säge abgelegt wird.

- Bei Transport der Kettensäge Kettenschutz aufsetzen.

- Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Motor abschalten bzw. den Stecker herausziehen.

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungsbeschränkungen

- Jugendliche unter 15 Jahren dürfen nicht an Handkettensägen beschäftigt werden.

- Jugendliche über 15 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen, und wenn es die Berufsausbildung erfordert, an Handkettensägen arbeiten.

Weitere Informationen:

BGV A1 "Grundsätze der Prävention"

BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

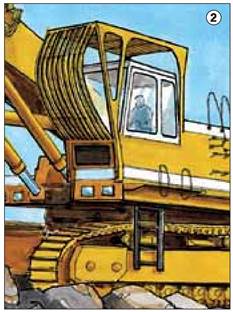

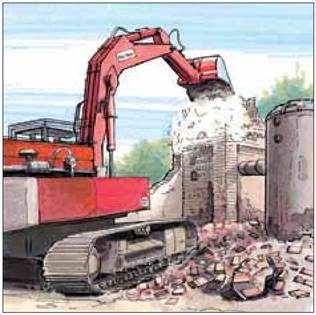

Bagger

B 72 (07/2012)

- Personen dürfen sich grundsätzlich nicht im Fahr- oder Schwenkbereich (Gefahrbereich) aufhalten (1).

- Nicht unter die angehobene Arbeitseinrichtung oder die gehobene Last treten.

- Der Maschinenführer darf mit dem Bagger nur Arbeiten ausführen, wenn sich keine Personen im Gefahrbereich aufhalten und er den Fahrweg einsehen kann.

- Ausnahmen möglich, wenn

- aus betrieblichen Gründen unvermeidbar und

- der Unternehmer auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festgelegt hat (Betriebsanweisung).

- Sichtfeld überprüfen:

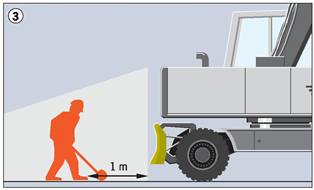

- der Fahrer muss einen leicht gebückten Menschen, der im Abstand von einem Meter zur Baumaschine arbeitet, sehen. Ist das nicht der Fall, müssen für diese Maschinen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden (3).

- Geeignete Maßnahmen können beispielsweise sein:

- technisch: zusätzliche Einrichtungen zur Verbesserung der Sicht - in der Regel Pflicht für Erdbaumaschinen, die ab 2009 erstmals in Verkehr gebracht wurden (z.B. Kamera-/Monitorsysteme (4)).

- organisatorisch: Einsatz von Einweisern oder Sicherungsposten, Absperrung des Gefahrbereiches

- ergänzend personenbezogen: Tragen von Warnwesten

- Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben.

- Für Personen im Umfeld des Baggers gilt:

- festgelegte Maßnahmen beachten

- vor Betreten des Gefahrbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen

- Arbeitsweise miteinander abstimmen

- Maschinenführer müssen mindestens 18 Jahre alt, zuverlässig sowie körperlich und geistig geeignet sein.

- Der Unternehmer hat:

- den Maschinenführer zu beauftragen,

- ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Baggern zu unter weisen (Dokumentation),

- die für den Einsatz von Baggern erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln,

- sich vom Maschinenführer die Befähigung zum Führen und Warten von Baggern nachweisen zu lassen.

- Der Maschinenführer muss

- die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren,

- den Bagger bestimmungsgemäß benutzen und

- festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.

- Zur Vermeidung von Quetschgefahren Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zwischen sich bewegenden Teilen des Baggers und festen Teilen der Umgebung einhalten (2).

- Vor Beginn von Aushubarbeiten Art und Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen.

- Sicherheitsabstand zu Grabenkanten einhalten.

- Bei geböschten Baugruben und Gräben folgende Sicherheitsabstände einhalten:

- bis 12,0 t Gesamtgewicht ≥ 1,00 m

- über 12,0 t bis 40 t Gesamtgewicht ≥ 2,00 m

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten.

- Alle Mitarbeiter unterweisen, was zu tun ist, falls es zu Kontakt mit elektrischen Leitungen kommt.

- Bei Wartungs-, Umrüst- und Instandsetzungsarbeiten Arbeitseinrichtungen, z.B. Tieflöffel, gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern.

- Beim Wechsel von Anbaugeräten mit Schnellwechseleinrichtung muss die Verriegelung überprüft werden

Prüfungen

- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B.

- vor Beginn jeder Arbeitsschicht auf augenfällige Mängel durch den Baggerführer,

- vor der ersten Inbetriebnahme und nach Bedarf, mind. 1 x jährlich durch eine befähigte Person (z.B. Sachkundiger).

- Ergebnisse dokumentieren.

Vorsorgeuntersuchungen

- Beim Führen von Baggern wird eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für Bagger im Hebezeugeinsatz

- Last nicht über Personen hinwegführen.

- Angeschlagene Lasten mit Leitseilen/Leitstangen führen.

- Begleitpersonen zum Führen der Last und Anschläger müssen sich im Sichtbereich des Maschinenführers außerhalb des Fahrweges aufhalten.

- Hydraulikbagger müssen mit Überlastwarneinrichtung und am Auslegerzylinder mit Leitungsbruchsicherung ausgestattet sein.

- Die Überlastwarneinrichtung muss im Hebezeugbetrieb eingeschaltet sein.

- Hydraulikbagger mit einer zu lässigen Traglast kleiner 1000 kg bzw. einem Kippmoment kleiner 40000 Nm dürfen im Hebezeug betrieb auch ohne Überlastwarneinrichtung und Leitungsbruchsicherung eingesetzt werden, wenn der Hersteller diesen Einsatz als bestimmungsgemäß er klärt hat.

-

Seilbagger müssen folgende Sicherheitseinrichtungen haben:

- Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Zurücklaufen der Last

- Notendhalteinrichtungen für die Aufwärtsbewegung der Hub- und Auslegereinziehwerke

- Lastmomentbegrenzer

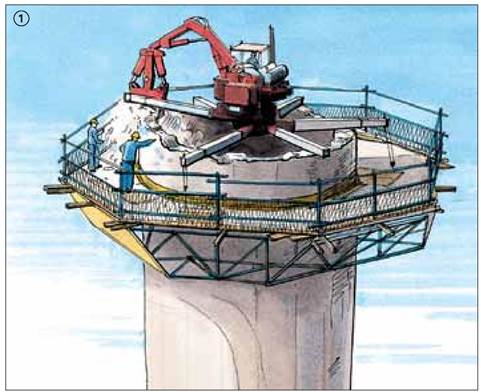

Zusätzliche Hinweise für Bagger bei Abbrucharbeiten

- Fahrerplatz gegen herabfallende Gegenstände sichern, z.B. durch normgerechte Schutzaufbauten (Schutzdach und Frontschutz).

- Nur Abbruchgeräte mit ausreichender Reichhöhe einsetzen.

- Tragfähigkeit des Untergrundes feststellen, z.B. bei Arbeiten auf Geschossdecken.

- Sicherheitsabstände zwischen Geräten und abzubrechenden Bauteilen einhalten.

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

BGI/GUV-I 872 "Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern"

DIN 4124

DIN EN 474

BGI 759 "Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen"

Lader

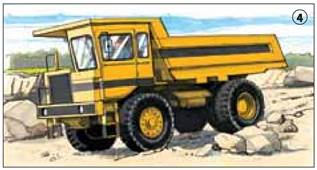

Muldenfahrzeuge

Planiergeräte

B 73 (07/2012)

- Personen dürfen sich nicht im Fahrbereich (Gefahrbereich) aufhalten.

- Nicht unter die angehobene Arbeitseinrichtung (z.B. Schaufel, Mulde, Schild) oder die gehobene Last treten.

- Der Maschinenführer darf mit der Erdbaumaschine nur Arbeiten ausführen, wenn sich keine Personen im Gefahrbereich aufhalten und er den Fahrweg einsehen kann.

- Ausnahmen möglich, wenn

- aus betrieblichen Gründen unvermeidbar und

- Unternehmer auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festgelegt hat (Betriebsanweisung)

- Sichtfeld überprüfen:

- der Fahrer muss einen leicht gebückten Menschen, der im Abstand von einem Meter zur Baumaschine arbeitet, sehen. Ist das nicht der Fall, müssen für diese Maschinen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden (2).

- Geeignete Maßnahmen können beispielsweise sein:

- technisch: feste Absperrung, zusätzliche Einrichtungen zur Verbesserung der Sicht - in der Regel Pflicht für Erdbaumaschinen, die ab 2009 erstmals in Verkehr gebracht wurden (z.B. Kamera-/Monitorsysteme (3)).

- organisatorisch: Einsatz von Einweisern oder Sicherungsposten, Absperrung des Gefahrbereiches

- ergänzend personenbezogen: Tragen von Warnwesten.

- Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben.

- Für Personen im Umfeld der Erdbaumaschine gilt:

- festgelegte Maßnahmen beachten

- vor Betreten des Gefahrbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen

- Arbeitsweise miteinander abstimmen

- Maschinenführer müssen mindestens 18 Jahre alt, zuverlässig sowie körperlich und geistig geeignet sein.

- Der Unternehmer hat:

- den Maschinenführer zu beauftragen,

- ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim von Erdbaumaschinen zu unterweisen (Dokumentation),

- die für den Einsatz von Erdbaumaschinen erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln,

- sich vom Maschinenführer die Befähigung zum Führen und Warten von Erdbaumaschinen nachweisen zu lassen.

- Der Maschinenführer muss

- die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren,

- die Erdbaumaschine bestimmungsgemäß benutzen und

- festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.

- Bei Geräten mit aufsitzendem Maschinenführer und einem Maschinengewicht von mehr als 700 kg ist in der Regel ein normgerechter Überrollschutz sowie ein Sicherheitsgurt erforderlich. Beim Betrieb ist dieser Gurt anzulegen.

- Bei Gefahr durch herabfallen de Gegenstände müssen Geräte mit normengerechtem Schutzdach eingesetzt werden (4).

- Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf den dafür vorgesehenen Fahrer- und Mitfahrersitzen zulässig. Vorhandene Sicherheitsgurte sind anzulegen.

- Am Hang die Last möglichst bergseitig führen (1).

- Beim Verfahren von Ladegeräten die Arbeitseinrichtung nahe über dem Boden halten.

- Sicherheitsabstände im Bereich von Böschungs- und Baugrubenwänden einhalten. Kipp stellen durch Anfahrschwellen sichern.

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten.

- Werden Lader als Abbaugeräte vor einer Abbauwand eingesetzt, darf die Wandhöhe die Reichhöhe des Gerätes um nicht mehr als 1,00 m überschreiten.

- Bei Betriebsende Arbeitseinrichtung absetzen und Bremsen einlegen bzw. Unterlegkeile verwenden.

- Bei Wartungs-, Umrüst- und Instandsetzungsarbeiten die Arbeitseinrichtungen von Erdbaumaschinen gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern, z.B. durch Abstützböcke, Manschetten an Kolbenstangen (5)

- beim Wechsel von Anbaugeräten mit Schnellwechseleinrichtung muss die Verriegelung über prüft werden.

- bei Knickgelenk-Maschinen ist das Knickgelenk ebenfalls festzulegen.

Prüfungen

- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B.

- vor jeder Arbeitsschicht auf augenfällige Mängel durch den Maschinenführer,

- vor der ersten Inbetriebnahme und nach Bedarf, mind. 1 x jährlich durch eine befähigte Person (z.B. Sachkundiger).

- Ergebnisse dokumentieren.

Vorsorgeuntersuchungen

- Beim Führen von Fahrzeugen wird eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für Lader bei Abbrucharbeiten

- Fahrerplatz gegen herabfallen de Gegenstände sichern, z.B. durch normgerechtes Schutzdach.

- Werden Abbrucharbeiten mit Ladern ausgeführt, muss deren Bauart für die Abbruchmethode geeignet sein. Die Reichhöhe ihrer Arbeitseinrichtung muss mindestens gleich der Höhe des abzubrechenden Bauteils oder Bauwerks sein.

- Tragfähigkeit des Untergrundes feststellen, z.B. bei Arbeiten auf Geschossdecken.

- Sicherheitsabstände zwischen Geräten und abzubrechenden Bauteilen einhalten.

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

BGV C11 "Steinbrüche, Gräbereien und Halden"

BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

DIN EN 474

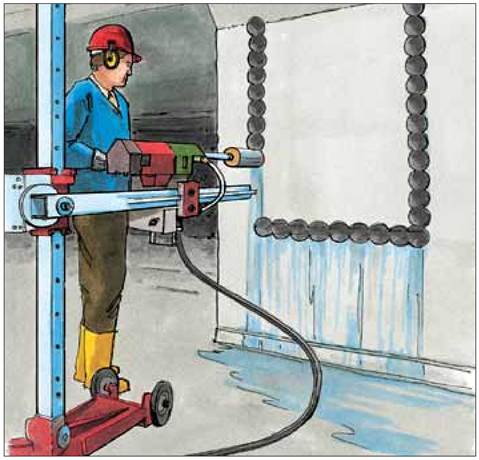

Seilsägen

B 188 (07/2012)

Anforderungen an Bediener

- Bedienungs- und Betriebsanleitung der Maschinenhersteller beachten.

- Seilsägebedienung nur durch Beschäftigte mit einschlägigen Kenntnissen und entsprechender Unterweisung.

- Gefahren- und Umgebungsbereich (1) komplett absperren. Sicherstellen, dass sich in diesem Bereich keine Personen aufhalten. Ggf. freie Seillängen abdecken.

- Seilschutz an der Maschine entsprechend Herstellerangaben verwenden (3).

Persönliche Schutzausrüstungen

- Persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Industrieschutzhelm, Gehörschutz, ggf. Augenschutz und Atemschutz verwenden.

Sicherungsmaßnahmen

- Abzutrennende Bauteile durch Unterstützung, Aufhängung oder Abspannung sichern.

- Statisches System und Lage der Bewehrung beachten.

- Gefahrenbereiche, in die abgetrennte Teile fallen können, fest absperren oder durch Warnposten sichern.

Elektrische Arbeitsmittel

- Elektrisch betriebene Maschinen und Geräte nur über einen besonderen Speisepunkt mit Schutzmaßnahmen anschließen, z.B. Baustromverteiler mit RCD (FI-Schutzeinrichtung).

- Not-Aus-Schalter muss zugänglich und funktionsfähig sein. Bei Gefahr umgehende Betätigung des Not-Aus-Schalters (2).

Durchführung der Arbeiten

- Bei Arbeiten über Bodenhöhe geräumige und tragfähige Stand- und Aufstellflächen schaffen, ggf. Absturzsicherungen anbringen.

- Seilsägen und Hilfsmittel wie Führungsschienen, Umlenkrollen sicher befestigen. Ggf. Hilfsmittel, wie Hebezeuge oder Hebebühnen benutzen.

- Bei Arbeiten in umschlossenen Räumen ausschließlich Maschinen mit Elektro- oder Hydraulikantrieb verwenden. Vergiftungsgefahr durch Abgase!

- Beim Einfädeln des Seils in die Eckbohrungen darauf achten, dass das "Männchen" der Schraubverbindung in Laufrichtung vor dem Diamantröllchen liegt.

- Drehzahl der Antriebsmaschine entsprechend Herstellerangaben einstellen und einhalten.

Werkzeughinweise

- Werkzeuge vor Arbeitsbeginn überprüfen. Fehlerhafte Diamantseile, z.B. mit abgefahrenen Diamantröllchen oder schadhaften Schraubverbindungen sowie Umlenkrollen und sonstige Werkzeuge mit Rissen, Fehlstellen oder Beschädigungen aussondern.

- Verschlüsse regelmäßig auf Abnutzung kontrollieren.

- Nur mit Diamantseilschutz an der Maschine arbeiten.

- Funktion der Wasserfangeinrichtung regelmäßig überprüfen.

- Wasserlanzen-Umrichtungsarbeiten nur bei gesichertem Stillstand des Sägesystems durchführen.

Sicherheitshinweise für Seile

- Unterschiedlich stark abgenutzte Seile nicht miteinander verbinden.

- Seile nicht auf bzw. um scharfe Kanten führen. Kanten vor dem Sägen auf mind. R = 10 cm abrunden.

- Seile vor dem Verbinden eindrehen, um einseitigen Verschleiß zu verhindern.

- Achtung: Peitscheneffekt bei Seilriss, Feste Schutzeinrichtungen, z.B. Schutzwand oder Abdeckung aus Holz anordnen.

- Die Steuerung muss aus sicherer Entfernung erfolgen. Sicherheitsabstände einhalten.

- Vor Schneidbeginn das Seil ohne Vorschubbewegung der Antriebsrolle leerlaufen lassen. Erst bei laufendem Seil Vorschubbewegung einleiten.

- Sägeverfahren in angemessenen Zeitabständen unterbrechen, um Sägespalt hinter dem schneidenden Seil kraftschlüssig aufzukeilen bzw. bei Mauertrockenlegung wieder zu verschließen.

- Sicherer Ausbau der getrennten Bauteile, z.B. mittels Sicherungs- und Aufhänge- oder Kranvorrichtungen.

- Aufenthaltsverbot unter schwebenden Lasten und im Bereich ungesicherter Bauteile.

Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

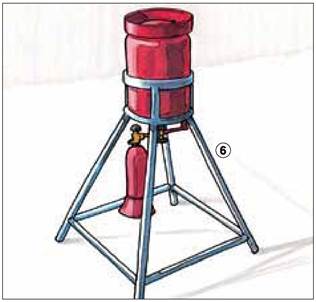

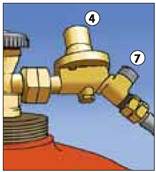

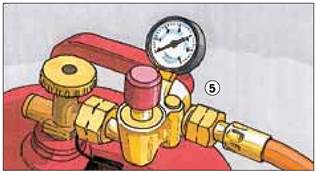

Flüssiggasanlagen

B 39 (07/2012)

- Versorgungsanlagen (Flüssiggasflaschen oder Fässer) aus ortsbeweglichen Behältern dürfen maximal 8 Flaschen oder 2 Fässer umfassen.

- Versorgungsanlagen einschließlich der leeren Behälter sind nur im Freien oder in unmittelbar vom Freien aus zugänglichen, ausreichend be- und entlüfteten Räumen zu errichten.

- In Räumen unter Erdgleiche dürfen Versorgungsanlagen nicht vorhanden sein. Ausnahme: Bei fachkundiger Überwachung, ausreichender Belüftung und bei Entfernen der Versorgungsanlage bei längeren Arbeitspausen.

- Das Aufstellen von Flüssiggasflaschen in Durchgängen, Durchfahrten, Treppenräumen, Haus- und Stockwerksfluren, engen Höfen usw. ist nur für vorübergehend dort auszuführende Arbeiten zulässig, wenn gleichzeitig besondere Schutzmaßnahmen (Absperrung, Sicherung des Fluchtweges, Lüftung) getroffen sind.

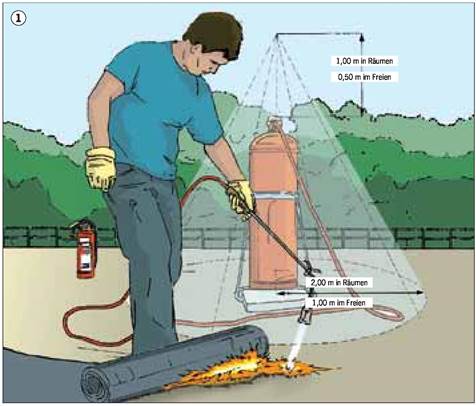

- Um Versorgungsanlagen besteht ein Schutzbereich, der frei von Kelleröffnungen, Luft- und Lichtschächten, Bodenabläufen, Kanaleinläufen sowie Zündquellen zu halten ist (1).

- Ortsbewegliche Behälter müssen so aufgestellt und aufbewahrt sein, dass die Behälter und ihre Armaturen gegen mechanische Beschädigungen geschützt sind.

- Flüssiggasflaschen bei Entleerung senkrecht und standsicher aufstellen.

- Undichte Flüssiggasflaschen unverzüglich ins Freie bringen, an gut gelüfteter Stelle abstellen und für das Füllwerk kennzeichnen.

- Vereisungen an Flüssiggasflaschen niemals mit Feuer, Strahlern u.a. beseitigen!

- Jedes angeschlossene Gerät (z.B. Handbrenner, Flächentrockner) muss für sich einzeln absperrbar sein.

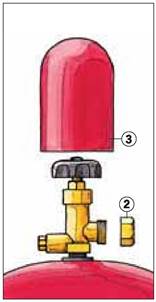

- Nicht angeschlossene Flüssiggasflasche mit der Schutz kappe (3) und der Verschlussmutter (2) sichern. Dies gilt auch für entleerte Flaschen.

- Hinter dem Flaschenventil ist zur Erhaltung eines gleichmäßigen Druckes ein normgerechter Druckregler anzuordnen (4).

Besonders zweckmäßig: Regler mit einstellbarem Ausgangsdruck. - Zwischen Flaschenventil und Druckregler nur Hochdruckschläuche (Druckklasse 30) verwenden. Hinter dem Druckregler können auch Schläuche für besondere mechanische Beanspruchung (Druckklasse 6 mit verstärkter Wanddicke) verwendet werden.

- Schlauchverbindungen müssen fabrikmäßig fest eingebundene Schraubanschlüsse haben.

- Flüssiggasflaschen dürfen nur in speziellen Füllanlagen gefüllt werden. Ausnahme: Füllen von Kleinstflaschen (0,425 kg) in Füllständern (6).

Zusätzliche Hinweise für das Arbeiten mit Flüssiggas auf Baustellen

- Bei Schlauchlängen von mehr als 40 cm sind Leckgassicherungen (5) erforderlich, die unmittelbar hinter dem Druckregler anzubringen sind.

- Über Erdgleiche dürfen statt Leckgassicherungen auch Schlauchbruchsicherungen (7) verwendet werden.

Weitere Informationen:

BGV D34 "Verwendung von Flüssiggas"

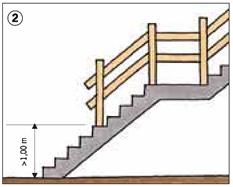

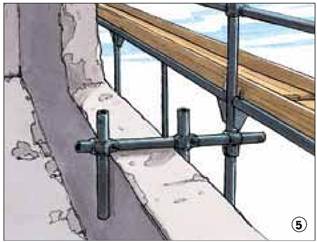

Absturzsicherungen auf Baustellen

Seitenschutz/ Absperrungen

B 8 (07/2012)

Seitenschutz - Absperrungen

- Absturzsicherungen durch Seitenschutz bzw. Absperrungen sind erforderlich z.B. an:

- Arbeitsplätzen an oder über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, unabhängig von der Absturzhöhe (1),

- Verkehrswegen über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, unabhängig von der Absturzhöhe (1),

- frei liegenden Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen sowie an Bedienungsständen für Maschinen und deren Zugängen bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe (2),

- Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern bei mehr als 3,00 m Absturzhöhe,

- allen übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe (3),

- Öffnungen in Böden, Decken und Dachflächen ≤ 9,00 m2 und Kantenlängen ≤ 3,00 m

sowie Vertiefungen.

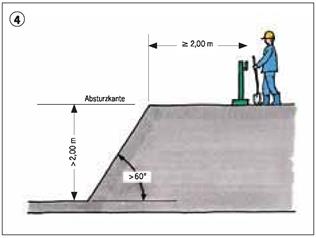

Absturzsicherungen

- An Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Flächen mit nicht mehr als 20 Grad Neigung kann auf Seitenschutz an der Absturzkante verzichtet werden, wenn in mindestens 2,00 m Abstand von der Absturzkante eine feste Absperrung angebracht ist, z.B. mit Geländer, Ketten, Seilen, jedoch keine Flatterleinen (4).

- Auf Seitenschutz bzw. Absperrungen kann nur verzichtet werden, wenn sie aus arbeitstechnischen Gründen, z.B. Arbeiten an der Absturzkante, nicht möglich und stattdessen Auffangeinrichtungen (Fanggerüste/ Dachfanggerüste/ Auffangnetze/ Schutzwände) vorhanden sind. Nur wenn auch Auffangeinrichtungen unzweckmäßig sind, darf Anseilschutz verwendet werden.

- Der Vorgesetzte hat die Anschlageinrichtungen festzulegen und dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsgeschirre benutzt werden.

- Bei Öffnungen ≤ 9,00 m2 und Kantenlängen ≤ 3,00 m und Vertiefungen kann auf Seitenschutz an der Absturzkante verzichtet werden, wenn diese mit begehbaren und unverschiebbar angebrachten Abdeckungen versehen sind.

Abmessungen Seitenschutz

Geländer- und Zwischenholm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen, das Bordbrett ist gegen Kippen zu sichern. Ohne statischen Nachweis dürfen als Geländer- und Zwischenholm verwendet werden:

- Bei einem Pfostenabstand bis 2,00 m Bretter mit Mindestquerschnitt 15 x 3 cm

- Bei einem Pfostenabstand bis 3,00 m Bretter mit Mindestquerschnitt 20 x 4 cm oder Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2 mm bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x 4 mm. Bordbretter müssen den Belag um mindestens 15 cm über ragen. Mindestdicke 3 cm.

- Für Seitenschutzpfosten aus Holz, die Bild (5) entsprechen, gilt der Brauchbarkeitsnachweis als erbracht.

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

BGI 807 "Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten"

DIN EN 13374

Fanggerüste

B 9 (07/2012)

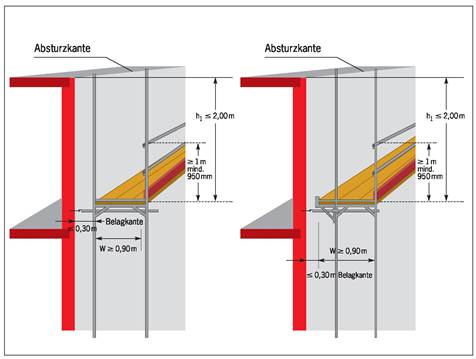

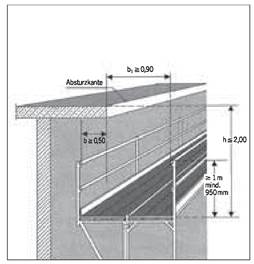

Wenn aus arbeitstechnischen Gründen, z.B. Arbeiten an der Absturzkante einer Fläche mit nicht mehr als 20 Grad Neigung, kein Seitenschutz verwendet werden kann, müssen statt dessen z.B. Fanggerüste an gebracht werden, die ein Auf fangen abstürzender Personen gewährleisten.

- Zur Reduzierung der Gefährdung den Höhenunterschied zwischen Absturzkante und Gerüstbelag möglichst minimieren.

- Der max. Höhenunterschied zwischen Absturzkante und Gerüstbelag darf bei Fanggerüsten mit einer Breite der Fanglage von mind. 0,90 m nicht als 2,00 m betragen.

Bei Ausleger-, Konsol- und Hängegerüsten mit einer Breite der Fanglage von mind. 1,30 m darf der max. Höhenunterschied 3,00 m betragen.

Größte zulässige Stützweite von systemfreien Gerüstbrettern oder -bohlen aus Holz als Belagteile in Fanggerüsten

| Bohlen- breite | Absturzhöhe | Größte zulässige Stützweite (m) | |||||||

| für doppelt gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von | für einfach gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von | ||||||||

| cm | m | 3,5 cm | 4,0 cm | 4,5 cm | 5,0 cm | 3,5 cm | 4,0 cm | 4,5 cm | 5,0 cm |

| 20 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 |

| 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | - | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |

| 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | - | - | 1,0 | 1,2 | |

| 2,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | - | - | 1,0 | 1,1 | |

| 3,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | - | - | - | 1,1 | |

| 24 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

| 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |

| 2,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | - | 1,0 | 1,2 | 1,3 | |

| 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |

| 3,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | - | - | 1,0 | 1,2 | |

| 28 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

| 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |

| 2,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |

| 2,5 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | - | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |

| 3,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | - | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

DIN 4420-1

DIN EN 12811-1

BGI/GUV-I 663 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten"

TRBS 2121 Teil 1

Anlegeleitern

B 22 (07/2010)

- Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern, verbogene und angeknickte Metallleitern. Angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern nicht flicken.

- Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern.

- Keine deckenden Anstriche verwenden.

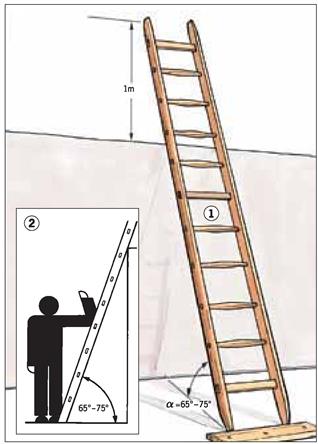

- Richtigen Anlegewinkel einhalten (1).

Er beträgt bei- Sprossenanlegeleitern 65-75°,

- Stufenanlegeleitern 60-70°.

- Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m über die Austrittsstelle hinausragen lassen (2).

- Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern, z.B. durch Fußverbreiterungen (3), dem Untergrund angepasste Leiterfüße, Einhängevorrichtungen, Anbinden des Leiterkopfes.

- Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrungen sichern.

Prüfungen

- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B.

- auf augenscheinliche Mängel vor jeder Benutzung,

- regelmäßig durch eine beauftragte Person.

- Ergebnisse dokumentieren (Leiterkontrollbuch).

Zusätzliche Hinweise für mehrteilige Anlegeleitern

- Leiter nur bis zu der vom Hersteller angegebenen Länge zusammenstecken oder ausziehen. Gegen Durchbiegen sichern, z.B. durch Stützstangen.

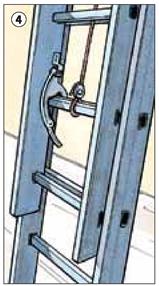

- Bei Schiebeleitern auf freie Beweglichkeit der Abweiser sowie auf Einrasten der Feststelleinrichtungen achten (4).

Zusätzliche Hinweise für Gebäudereinigerleitern

- Leiter nur bis zu der vom Hersteller angegebenen Länge zusammenstecken.

- Auf sichere Verbindung der Leiter-Steckanschlüsse achten.

- Kopfpolster bzw. Anlegeklotz nur an sichere Stützpunkte anlehnen (5).

Zusätzliche Hinweise für Arbeitsplätze auf Anlegeleitern

- Bei Bauarbeiten darf

- kein höherer Standplatz als 7,00 m eingenommen werden,

- bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 m nicht länger als 2 Stunden gearbeitet werden,

- das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials 10 kg nicht überschreiten,

- die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen nicht mehr als 1,00 m2 betragen.

- Von Anlegeleitern darf nicht gearbeitet werden, wenn

- von vorhandenen oder benutzten Stoffen und Arbeitsverfahren zusätzliche Gefahren ausgehen, z.B. Arbeiten mit Säuren, Laugen, Heißbitumen,

- Maschinen und Geräte mit beiden Händen bedient werden müssen, z.B. Handmaschinen, Hochdruckreinigungsgeräte.

- Der Beschäftigte muss mit beiden Füßen auf einer Sprosse stehen.

Zusätzliche Hinweise für Leitern als Verkehrswege

- Leitern als Aufstiege nur einsetzen

- bei einem zu überbrückenden Höhenunterschied < 5,00 m,

- für kurzzeitige Bauarbeiten,

- als Gerüstinnenleiter zum Verbinden von max. zwei Gerüstlagen,

- als Gerüstaußenleiter bei Belaghöhen ≤ 5,00 m.

Ausnahme:

Der Einbau von Treppen in Schächten und Gerüstinnenleitern ist nicht möglich.

Weitere Informationen:

BGV D36 "Leitern und Tritte"

BGV C22 "Bauarbeiten"

DIN EN 131-1 und 2

TRBS 2121, Teil 2

Fassadengerüste

B 45 (07/2012)

Allgemeines

Unterschieden werden:

- Systemgerüste aus vorgefertigten Bauteilen (Regelausführung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) Abweichungen von der Regelausführung sind zu beurteilen und ggf. zu berechnen.

- Stahlrohrkupplungsgerüste (Regelausführung nach DIN 4420-3)

Abhängig von den durchzuführenden Arbeiten Lastklasse und Breitenklasse wählen sowie Ständer- und Riegelabstände und Belagstärke festlegen.

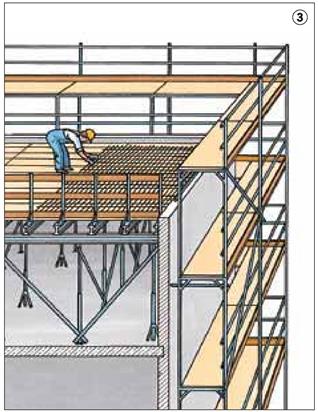

Montage

- Gerüstbau nur unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausführen lassen.

- Plan für Auf- und Abbau (Montageanweisung) erstellen und auf der Baustelle vorhalten.

Die Montageanweisung enthält mindestens:

- Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers/Regelausführung

- Ergänzende Detailangaben bei Abweichungen

- Festgelegte Maßnahmen zur sicheren Montage, z.B. Montagesicherheitsgeländer (MSG)

- Beschädigte Gerüstbauteile nicht verwenden.

- Nicht einsatzbereite Gerüste/ Bereiche mit Verbotszeichen "Zutritt verboten" kennzeichnen und den Zugang zur Gefahrenzone absperren.

- Fertiggestellte und geprüfte Gerüste/Bereiche kennzeichnen (Plan für die Benutzung anbringen, z.B. mit Prüfprotokoll (1).

Verankerung

- Bei Gerüsten sind Anordnung (Anzahl und Höchstabstände) und Verankerungsart der Montageanweisung zu entnehmen.

- Gerüst fortlaufend mit dem Aufbau zug- und druckfest an tragfähigen Bauteilen der Fassade verankern.

- Verankerungen in der Nähe der Gerüstknotenpunkte anordnen.

Zugänge (2)

- Alle Arbeitsplätze müssen über sichere Zugänge erreichbar sein. Als Zugänge eignen sich Aufzüge, Transportbühnen, Treppen oder Leitern.

- Treppen als Zugänge einbauen, wenn

- über den Zugang umfangreiche Materialien transportiert werden

oder - die Aufstiegshöhe im Gerüst mehr als 10 m beträgt

oder - umfangreiche Arbeiten ausgeführt werden.

- über den Zugang umfangreiche Materialien transportiert werden

- Sind Aufzüge, Transportbühnen oder Treppen aufgrund der baulichen Gegebenheiten oder aufgrund der Gerüstkonstruktion nicht einsetzbar, können Leitern verwendet werden.

Leitern als Zugänge nur innenliegend einbauen.

Klappen in Durchstiegsbelägen unmittelbar nach dem Durchstieg schließen.

Belag

- Jede benutzte Gerüstlage muss voll ausgelegt und über einen sicheren Zugang, z.B. Treppe oder inneren Leitergang, erreichbar sein.

- Bei umlaufender Einrüstung einer Bauwerksecke den Gerüstbelag in voller Breite um die Ecke herumführen.

- Bei Bohlenbelägen genügend große Überdeckungen im Bereich der Riegel vorsehen.

- Der Belag darf nicht wippen oder ausweichen.

- An der Innenseite des Gerüstes darf der Abstand zwischen Belag und Bauwerk höchstens 0,30 m betragen.

Seitenschutz

- An der Außenseite des Gerüstes Seitenschutz aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett an jeder benutzten Gerüstlage montieren.

- An der Innenseite des Gerüstes Seitenschutz montieren wenn zwischen Belag und Bauwerk der Abstand mehr als 0,30 m beträgt.

- An der Innenseite darf auf das Bordbrett verzichtet werden, wenn Arbeiten an der Fassade ausgeführt werden.

- Bei innen liegenden Leitergängen muss im Bereich des Verkehrsweges auch in nicht benutzten Gerüstlagen der Seitenschutz vorhanden sein.

Prüfung

- Prüfung des Gerüstes durch eine "befähigte Person" des Gerüsterstellers nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen.

- Prüfung des Gerüstes durch eine "befähigte Person" des jeweiligen Benutzers vor Arbeitsaufnahme, um die sichere Funktion festzustellen.

Lastklassen der Arbeitsgerüste

| Last- klasse | Gleichmäßig verteilte Last kN/m2 |

| 1 | 0,75 |

| 2 | 1,50 |

| 3 | 2,00 |

| 4 | 3,00 |

| 5 | 4,50 |

| 6 | 6,00 |

Breitenklasse/Breite w der Gerüstlage in m

| W 06 | 0,6 < w < 0,9 |

| W 09 | 0,9 < w < 1,2 |

| W 1,2 | 1,2 < w < 1,5 |

| W 1,5 | 1,5 < w < 1,8 |

| W 1,8 | 1,8 < w < 2,1 |

| W 2,1 | 2,1 < w < 2,4 |

| W 2,4 | 2,4 < w |

Benutzung

- Für die betriebssichere Herstellung und den Abbau ist der Unternehmer der Gerüstbauarbeiten, für die Erhaltung und sichere Verwendung ist der Benutzer verantwortlich.

- Keine konstruktiven Änderungen am Gerüst vornehmen (z.B. entfernen von Seitenschutz, Verankerungen, Diagonalen).

- Gerüste nur nach dem Plan für die Benutzung (Kennzeichnung) belasten.

- Innerhalb eines Gerüstfeldes darf nur eine Gerüstlage mit der zulässigen Last belastet werden.

- Überlastung durch Anhäufung von z.B. Mörtelkübel, Steine, Geräte vermeiden.

- einen ausreichend breiten freien Durchgang belassen, in der Praxis hat sich eine Mindestbreite von 20 cm bewährt.

- Für das Absetzen von Lasten mit Hebezeugen ist ein Gerüst ab Lastklasse 4 erforderlich.

- Montage von zusätzlichen Einrichtungen, wie z.B. Schuttrutschen, Aufzügen nur in Absprache mit dem Gerüstersteller.

- Klappen in Durchstiegsbelägen geschlossen halten.

Weitere Informationen:

TRBS 1203 "Befähigte Person"

BGI/GUV-I 663 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten"

BGV C22 "Bauarbeiten"

DIN 4420-1 und 3

DIN EN 12811-1

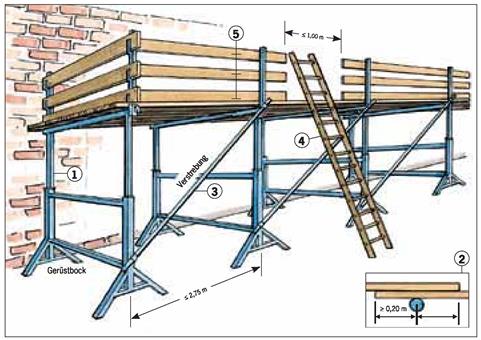

Bockgerüste

B 105 (10/2006)

Geländer- und Zwischenholm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen, das Bordbrett ist gegen Kippen zu sichern. Ohne statischen Nachweis dürfen als Geländer- und Zwischenholm verwendet werden:

- bei einem Pfostenabstand bis 2,00 m Gerüstbretter mit Mindestquerschnitt 15 x 3 cm

- bei einem Pfostenabstand bis 3,00 m Gerüstbretter mit Mindestquerschnitt 20 x 4 cm oder

Stahlrohre Ø ≥ 48,3 x 3,2 mm bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x 4 mm. Bordbretter müssen den Belag um mindestens 15 cm überragen. Mindestdicke 3 cm.

- Nur stählerne (1) oder zimmermannsgemäß abgebundene Gerüstböcke verwenden.

- Gerüstböcke nur auf tragfähiger Unterlage aufstellen.

- Gerüstböcke so aufstellen, dass sich die Rücklaufsperre (7) an der frei zugänglichen Seite befindet.

- Belastung und Aussteifung von Gerüstböcken nach Herstellerangabe.

- Belagstärke nach Lastklasse und Bockabstand auswählen (Tabelle 2).

- Belastung und Abstände der Gerüstböcke berechnen und mit der zul. Tragfähigkeit vergleichen (Tabelle 1, 2 und 3). Geringere Abstände wählen.

- Der Belag darf nicht wippen oder ausweichen. Er darf nicht mehr als 0,30 m über das letzte Auflager hinausragen.

- Genügend große Überdeckungen im Bereich der Stöße vorsehen (2).

- Bei Materiallagerung einen ausreichend breiten freien Durchgang belassen.

- Gerüste mit Belaghöhen von mehr als 2,00 m nach Aufbau- und Verwendungsanleitung verstreben (3).

- Gerüstzugang nur über Anlegeleitern (4).

- Seitenschutz aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett vorsehen, wenn nach der Gefährdungsbeurteilung eine Absturzsicherung erforderlich ist (5).

- Bei Gerüstböcken aus Stahl nur Original-Absteckdorne verwenden (6).

- Bei Gerüstböcken mit Zahnstangen und Winden ist auf die Funktion der Rücklaufsperre zu achten (7).

Tabelle 1: Lastklassen der Arbeitsgerüste

| Lastklasse | Gleichmäßig verteilte Last kN/m2 |

| 1 | 0,75 |

| 2 | 1,50 |

| 3 | 2,00 |

| 4 | 3,00 |

| 5 | 4,50 |

| 6 | 6,00 |

Tabelle 2: Mindestabmessungen von Gerüstbrettern/-bohlen bei Arbeitsgerüsten

| Lastklasse | Brett- oder Bohlenbreite cm | Brett- oder Bohlendicke cm | ||||

| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||

| zulässige Stützweite in m | ||||||

| 1, 2, 3 | 20 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |

| 24 und 28 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | |

| 4 | 20 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |

| 24 und 28 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | |

| 5 | 20, 24, 28 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |

| 6 | 20, 24, 28 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |

Tabelle 3: Erforderliche Tragfähigkeit in kg1) der Gerüstböcke in Abhängigkeit von der Lastklasse, der Belagbreite und dem Abstand der Gerüstböcke

Gerüstbohlen als Mehrfeldträger

Gerüstbohlen als Mehrfeldträger

| Lastklasse | Belag- breite m | Abstand der Gerüstböcke | ||||||||

| 0,80 m | 1,00 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | ||

| 1-3 | 0,60 | 138 | 173 | 216 | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 | 474 |

| 1-3 | 0,90 | 207 | 259 | 323 | 288 | 453 | 518 | 582 | 647 | 712 |

| 4 | 297 | 371 | 464 | 557 | 650 | 743 | 835 | 928 | 1021 | |

| 5 | 432 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | |

| 6 | 567 | 709 | 886 | 1063 | 1240 | 1418 | 1595 | 1772 | 1949 | |

| 1-3 | 1,00 | 230 | 288 | 359 | 431 | 503 | 575 | 647 | 719 | 791 |

| 4 | 330 | 413 | 516 | 619 | 722 | 825 | 928 | 1031 | 1134 | |

| 5 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | |

| 6 | 630 | 788 | 984 | 1181 | 1378 | 1575 | 1772 | 1969 | 2166 | |

| 1-3 | 1,20 | 276 | 345 | 431 | 518 | 604 | 690 | 776 | 863 | 949 |

| 4 | 396 | 495 | 619 | 743 | 866 | 990 | 1114 | 1238 | 1361 | |

| 5 | 576 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | |

| 6 | 756 | 945 | 1181 | 1418 | 1654 | 1890 | 2126 | 2363 | 2599 | |

| 1-3 | 1,50 | 345 | 431 | 539 | 647 | 755 | 863 | 970 | 1078 | 1186 |

| 4 | 495 | 619 | 774 | 929 | 1083 | 1238 | 1393 | 1548 | 1702 | |

| 5 | 720 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | |

| 6 | 945 | 1181 | 1477 | 1772 | 2067 | 2363 | 2658 | 2953 | 3248 | |

| 1) Berechnungsformel erforderliche Tragfähigkeit eines Gerüstbockes: Bockabstand x Bockbreite x (Nutzgewicht + Bohlengewicht) x Durchlauffaktor Nutzgewicht siehe Tabelle 1; Bohlengewicht 30 kg/m2; Durchlauffaktor 1,25. (100 kg = 1 kN) | ||||||||||

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

DIN 4420-1

DIN EN 12811-1

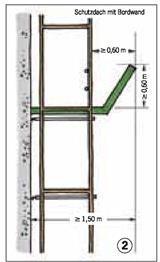

Schutzdächer

B 46 (10/2006)

Gefahrenbereiche in der Nähe turmartiger Bauwerke oder höher gelegener Arbeitsplätze so absperren, dass unbewusstes Betreten verhindert wird. Lässt sich der Gefahrenbereich nicht absperren: Schutzdächer oder Schutznetze vorsehen. Sie sind anzubringen...

... außerhalb der Baustelle:

- wenn sich der Gefahrenbereich nicht abgrenzen lässt (z.B. zum Schutz des öffentlichen Verkehrs, von Passanten) (1);

... innerhalb der Baustelle:

- über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen (z.B. Bedienungsständen von Maschinen, Aufzügen und unterhalb von Gerüsten),

- bei gleichzeitig durchzuführenden Arbeiten an übereinander gelegenen Arbeitsplätzen,

- bei turmartigen Bauwerken (z.B. Schornsteinen, Türmen) im Gefahrenbereich.

Schutzdächer

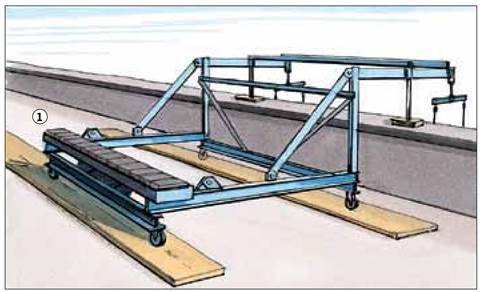

- Schutzdächer an Gerüsten müssen mindestens 1,50 m breit sein und die Außenseite des Gerüstes um mindestens 0,60 m überragen (2) (3).

- Bordwände von Schutzdächern müssen mindestens 0,60 m hoch sein (4).

- Schutzdächer bei turmartigen Bauwerken müssen aus kreuzweise verlegten Bohlen 24 x 4 cm mit dazwischen liegender 10 cm dicker Dämmschicht bestehen.

Schutznetze

- Schutznetze unmittelbar unter dem Arbeitsplatz anordnen.

- Maschenweite der Schutznetze höchstens 2,0 cm.

Weitere Informationen

BGV C22 "Bauarbeiten"

DIN 4420-1

BGI 778 "Turm- und Schornsteinbau"

Arbeitskörbe

Arbeitssitze

Arbeitsbühnen

B 68 (07/2012)

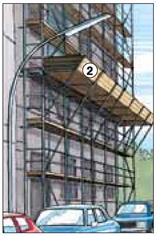

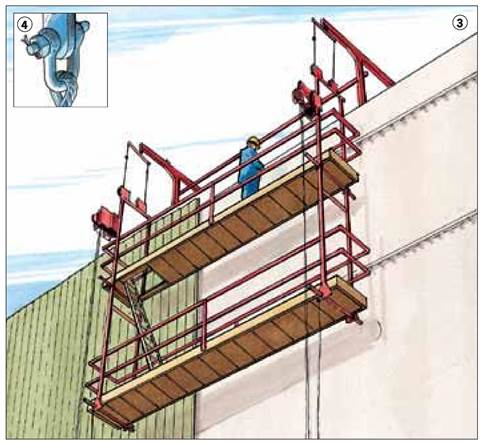

- Im Gegensatz zu Fassadenbefahranlagen, die fest mit dem Gebäude verbunden sind, werden Arbeitskörbe, -sitze und -bühnen vorübergehend eingesetzt, z.B. für Montagen.

- Jede Benutzung von Einrichtungen bei der Berufsgenossenschaft vorher schriftlich anzeigen.

- Kräfte sicher in bestehende Konstruktionsteile bzw. Bauteile einleiten (statischer Nachweis).

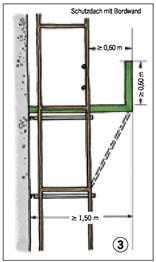

- Auslegerkonstruktionen für die Aufhängung von Einrichtungen entsprechend Betriebsanleitung oder statischem Nachweis aufbauen, Gegengewicht aufbringen und befestigen (1).

- Nur Hebezeuge (Winden, Krane) verwenden, die für den Personentransport geprüft sind.

- Einrichtungen mit fest angebauten Winden müssen an jedem Aufhängepunkt an zwei Tragseilen oder an einem Tragseil mit zusätzlichem Sicherungsseil aufgehängt sein.

Ausnahme: Bei Arbeitsbühnen mit mindestens sechs Aufhängungen in turmartigen Bauwerken kann auf das Sicherungsseil verzichtet werden, wenn beim Einsatz von Klemmbackengeräten (z.B. Greifzügen) als Hebezeuge zusätzlich Blockstoppgeräte verwendet werden.

- Nur Arbeitskörbe (2) und -bühnen (3) verwenden, die allseits mit einem mindestens 1,0 m hohen Seitenschutz versehen sind.

- Seile und Ketten mit Schäkeln (4) oder festen Ösen, die nur mit Werkzeug lösbar sind, befestigen. Keine Seilklemmen benutzen.

- Anschlagmittel nicht wechselweise zum Anschlagen von Lasten verwenden.

- Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen nicht überlasten und Lastanhäufungen vermeiden.

- Elektroschweißarbeiten von isoliert aufgehängten Arbeitskörben und Arbeitsbühnen aus durchführen. Mitgeführte Elektrowerkzeuge müssen schutzisoliert sein.

- Sicherheitsgeschirre als Absturzsicherung benutzen, wenn Arbeitskörbe oder Arbeitsbühnen sich verfangen oder kippen können.

- Arbeitssitze bestimmungsgemäß benutzen; vorgesehene Absturzsicherungen sorgfältig schließen (5).

Prüfungen

- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B.

- bei Arbeitskörben und -bühnen mit Winden vor der Inbetriebnahme am Aufstellort durch eine befähigte Person (z.B. Sachkundiger),

- bei Bedarf, mind. 1 x jährlich durch eine befähigte Person (z.B. Sachkundiger).

- Ergebnisse dokumentieren.

Zusätzliche Hinweise bei Turm- und Schornsteinbauarbeiten

- Bei Umrüstarbeiten von Arbeitsbühnen Anseilschutz benutzen.

- Zur Rettung aus Gefahrensituationen Abseilgeräte bereitstellen.

- Für Verständigungsmöglichkeiten sorgen, z.B. durch Fernsprechgeräte.

Weitere Informationen:

TRBS 2121-4

BGV D8 "Winden, Hub- und Zuggeräte"

BGV D6 "Krane"

BGR 159 "Hochziehbare Personenaufnahmemittel"

BGI 778 "Turm- und Schornsteinbau"

DIN EN 14502-1

Schuttrutschen

B 83 (10/2006)

Aufbau

- Beim Auf- und Abbau Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Hersteller beachten.

- Nur durch unterwiesene Personen auf- und abbauen lassen.

- Ausschließlich die vom Hersteller vorgesehenen Aufhänge- und Befestigungskonstruktionen benutzen (1).

- Gerüstkonstruktionen im Aufhängebereich der Schuttrutsche zusätzlich verankern (3) und verstreben (2).

- Bei Absturzhöhen von mehr als 2,00 m Absturzsicherungen vorsehen (6).

- Ab 10,00 m Aufbauhöhe zusätzliche Verankerungen anbringen (7).

- Gefahrenbereiche festlegen und absperren (5).

- Immer Einfülltrichter verwenden (4).

- In regelmäßigen Abständen und vor jedem Aufbau alle tragenden Elemente und Verschleißteile auf Beschädigung überprüfen.

Verwendung

- Zur Vermeidung von Verstopfern und Schuttrohrabriss maximale Ablenkung nach Herstellerangaben beachten.

- Schuttrutschenaustrittsöffnung ständig auf freien Austritt kontrollieren.

- Bei Beseitigung von Verstopfern nicht unterhalb der Schuttrohröffnung arbeiten oder das Schuttrohr verziehen.

- Nach Beseitigung einer Verstopfung alle tragenden Teile auf Verformung bzw. Schäden prüfen und ggf. austauschen.

Flachdachbefestigung

- Tragfähigkeit der Unterkonstruktion prüfen und ggf. nachweisen.

- Max. Auslegerüberstand einhalten.

- Originalballastierung unverrückbar montieren.

Schrägdachbefestigung

- Schrägdachbefestigung nur an tragenden Teilen (Sparren/ Schwellholz) vorsehen. Nie auf die Dachlatten aufsetzen.

Brüstungsbefestigung

- Tragfähigkeit der Brüstung prüfen und ggf. nachweisen.

- Lastverteilende Unterlagen verwenden.

Weitere Informationen:

BGV C22 "Bauarbeiten"

BGV D8 "Winden, Hub- und Zuggeräte"

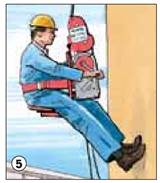

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz

C 43 (07/2012)

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gegen Absturz sind zu benutzen, wenn

- Absturzsicherungen (Seitenschutz) aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich und

- Auffangeinrichtungen (Fanggerüste, Dachfanggerüste, Auffangnetze) unzweckmäßig sind.

PSA gegen Absturz können benutzt werden

- bei Arbeiten geringen Umfanges, z.B. in der Nähe von Flachdachkanten, oder in der Nähe von Bodenöffnungen,

- an Gittermasten,

- bei Montagearbeiten,

- in Verbindung mit Steigeinrichtungen (Steigleitern, Steigeisengänge).

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Nur CE-gekennzeichnete und EG-baumustergeprüfte Ausrüstungen (1) (Halte- oder Auffanggurte, Verbindungsmittel [Seile/ Bänder], Falldämpfer, Höhensicherungsgeräte (6), mitlaufende Auffanggeräte einschließlich Führung (5) (7) benutzen.

- PSA gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme überprüfen.

- Prüfung durch einen Sachkundigen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich.

- PSA gegen Absturz möglichst oberhalb des Benutzers anschlagen.

- PSA gegen Absturz nur an Anschlageinrichtungen befestigen, die DIN EN 795 entsprechen. Anschlagmöglichkeiten an Teilen baulicher Anlagen können zur Befestigung benutzt werden, wenn deren Tragfähigkeit für eine Person nach den technischen Baubestimmungen mit einer Fangstoßkraft von 6 kN einschließlich den für die Rettung anzusetzenden Lasten nachgewiesen ist.

- Der Vorgesetzte hat die Anschlageinrichtungen festzulegen und dafür zu sorgen, dass die PSA gegen Absturz benutzt werden.

- Nur Karabinerhaken benutzen, die eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen haben (3).

- Auffanggurte benutzen, wenn die Gefahr des Absturzes besteht.

- Haltegurte nur dort verwenden, wo Beschäftigte lediglich gehalten oder gegen Abrutschen gesichert werden müssen.

- Steigschutzeinrichtungen nur mit Auffanggurt mit vorderer Steigschutzöse benutzen (5).

- Auffangsysteme (5) (7) mit Geräten mit energieabsorbierender Funktion (6) oder Falldämpfer (4) benutzen, wenn Maßnahmen zum Auffangen Abstürzender oder Abrutschender durch zuführen sind.

- Das Verbindungsmittel - Seil/ Band - bei Benutzung straff halten und Schlaffseilbildung durch Einsatz einer Längeneinstellvorrichtung vermeiden.

Höhensicherungsgeräte (6) halten das Verbindungsmittel automatisch straff.

- Die Verbindungmittel (Seile/ Bänder) nicht über scharfe Kanten beanspruchen, nicht knoten und nicht behelfsmäßig verlängern.

- PSA gegen Absturz vor schädigenden Einflüssen, z.B. Öl, Säure, Lauge, Putzmittel, Funkenflug, Erwärmung über 60°, schützen und trocken lagern.

- Beschädigte oder durch Absturz beanspruchte PSA gegen Absturz nicht weiter verwenden. Sie sind der Benutzung zu entziehen, bis eine fachlich geeignete Person (z.B. Sachkundiger) der weiteren Benutzung zugestimmt hat.

- Der Vorgesetzte hat geeignete Verfahren zur Rettung (z.B. Rettungskörbe, Abseilgeräte) von Beschäftigten festzulegen.