Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; BGI / DGUV-I |  |

BGI/GUV-I 812 / DGUV Information 215-312 - Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen - Pyrotechnik, Nebel und andere szenische Effekte

Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI/GUV-I)

(Ausgabe 02/2007; 01/2014)

Archiv 02/2007

1 Vorbemerkung

In Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellungen werden für besonders publikumswirksame Vorgänge gem. pyrotechnische Gegenstände und Sätze verwendet oder andere so genannte "szenische Effekte" realisiert. Der Einsatz von Pyrotechnik sowie anderer szenischer Effekte und alle damit verbundene Tätigkeiten erfordern zur Vermeidung möglicher Unfall- und Gesundheitsgefahren jedoch die Beachtung einer Reihe sicherheitstechnischer und organisatorischer Regelungen.

Die hier vorliegende Information stellt einschlägige Rechtsnormen und Empfehlungen zusammen, die dem Schutz der Mitwirkenden sowie der Zuschauer und Zuschauerinnen dienen. Wenn sowohl die Spezifik der Arbeitsmittel und der Arbeitsplatzumgebung als auch der Umgang mit deren Risiken diesen Festlegungen entsprechen, können Unfall- und Gesundheitsgefahren vermieden werden.

Wir beschreiben die bei der Umsetzung besonderer szenischer Vorgänge und Effekte zu erwartenden Gefährdungen und geben anschließend jeweils Hinweise auf geeignete Schutzmaßnahmen. Unsere Empfehlungen berücksichtigen die zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Information vorwiegend angewandten Technologien; künftige Anpassungen an die fortschreitende Entwicklung sind jedoch geboten (dies gilt in besonderem Maß für kombinierte Effekte).

Unsere Information soll außerdem bei einer erfolgreichen Anwendung der Instrumente des Arbeitsschutzgesetzes und der darauf erlassenen Verordnungen helfen. Unser Ziel ist, beim Einsatz von Pyrotechnik und bei der Realisierung besonderer szenischer Effekte ein einheitliches sicherheitstechnisches Niveau zu erreichen.

Diese Information ist dem gemeinsamen Standpunkt der beim Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im Fachbereich "Verwaltung", Sachgebiet "Bühnen und Studios" vertretenen, betroffenen Fachkreisen verpflichtet. Bei der Zusammenstellung haben insbesondere Vertreter und Vertreterinnen folgender Institutionen mitgewirkt:

- Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure der Rundfunk und Fernsehanstalten (AK-SI)

- Arbeitsschutzbehörden der Länder

- Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

- Deutscher Sprengverband e. V.

- Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG)

- Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT)

Eingang in den Text fanden ebenfalls Arbeitsergebnisse der VBG; insbesondere verweisen wir auf deren Fachinformation "Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen - Besondere szenische Effekte und Vorgänge" (BGI 810-5).

Die im Folgenden ausgewiesenen technischen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso sichere nicht aus - zu nennen sind hier die Technischen Regeln anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

2 Begriffe

Das folgende Glossar definiert die in dieser Information verwendeten Begriffe.

Anzündmittel sind Gegenstände, die explosionsgefährliche Stoffe enthalten und die ihrer Art nach zur nicht-detonativen Auslösung von Explosivstoffen oder pyrotechnischer Gegenstände bestimmt sind.

Der Betreiber betreibt die Veranstaltungsstätte - er hat die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen und ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften verantwortlich. Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die rechtlich befugt und tatsächlich imstande ist, einen bestimmenden Einfluss auf die Veranstaltungsstätte, den Betrieb oder die Einrichtungen auszuüben. Dies sind z.B. Eigentümer/innen, Pächter/innen, Dauermieter/innen, Betriebsführer/ innen, Betreibergesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder auch kommunale Eigenbetriebe.

Ein Effekt ist umgangssprachlich eine durch eine bestimmte Ursache hervorgerufene Wirkung optischer, akustischer oder kombinierter Art. Auf Bühnen, in Studios oder bei Veranstaltungen gelten als Effekte die Vorgänge, die Naturerscheinungen (z.B. Blitze) nachstellen oder das Publikum besonders beeindrucken sollen.

Die räumliche Ausdehnung eines Effektes bezeichnet man als Effektgröße - im Ausgangsbereich von pyrotechnischen Gegenständen entspricht diese deren Wirkbereich.

Anhand der Gefährdungen, die von dem Effekt bzw. von szenischen Vorgängen allgemein ausgehen, werden erforderliche Sicherheitsabstände festgelegt. Die Festlegung der Sicherheitsabstände erfolgt durch die nach der europäischen Richtlinie 2007/23/EG benannten Institutionen (z.B. Bundesamt für Materialforschung und -prüfung/BAM) auf der Grundlage nationaler Vorschriften.

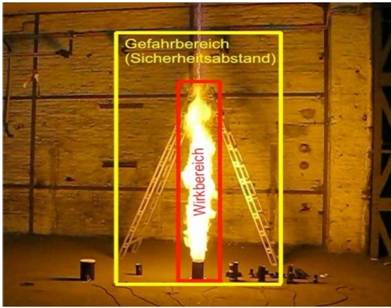

Die Zone innerhalb eines festgelegten Sicherheitsabstandes wird als Gefahrbereich bezeichnet (siehe Bild 1 und Bild 2 roter und gelber Bereich). Die Verantwortung für diesen Bereich liegt bei der Person, die den Vorgang durchführt.

Ein geprüfter Requisiteur oder eine geprüfte Requisiteurin ist ein Requisiteur oder eine Requisiteurin mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einem Abschluss vor einer staatlich anerkannten Prüfstelle (z.B. der Industrie- und Handelskammer/ IHK) oder einer vergleichbaren Fachausbildung in Verbindung mit mehrjähriger Berufserfahrung.

Personen, die über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Realisierung bühnentechnischer Effekte verfügen, bezeichnet man als Effekt-Spezialisten oder Effekt-Spezialistinnen. Hierzu zählen auch Pyrotechniker und Pyrotechnikerinnen. Die für diesen Titel erforderliche Qualifikation richtet sich nach dem Grad der Gefährdung bzw. nach gesetzlichen Bestimmungen - z.B. den im Sprengstoffgesetz (SprengG) und Waffengesetz (WaffG) niedergelegten Vorschriften.

Szenischer Nebel ist ein künstlich erzeugter Effekt, der im Wesentlichen aus gebundenen Wassertröpfchen der Luftfeuchtigkeit besteht.

Nebelgeräte nach DIN 57.700-245 (VDE 0700-245) sind Geräte, die Nebel durch Verdampfen von Nebelpräparaten erzeugen, wobei das Nebelpräparat durch Druckgas und bzw. oder eine Pumpe gefördert werden kann.

Nebelpräparate sind flüssige ("Nebelfluide") oder feste Zubereitungen, die mit Hilfe von Nebelgeräten in Nebel umgesetzt werden.

Produktionsbereich wird der Bereich genannt, in dem die szenische Darstellung oder der szenische Vorgang stattfindet. Dieser darf nur von an der Produktion beteiligten Personen betreten werden.

Produktionsstätten für Film, Fernsehen, Hörfunk und Fotografie sind - einschließlich aller erforderlichen Einrichtungen und Geräte - Studios, Ateliers sowie Spiel- und Szenenflächen bei Außenaufnahmen.

Pyrotechnische Gegenstände sind Gegenstände, die Vergnügungs- oder technischen Zwecken dienen und explosionsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische (pyrotechnische Sätze, Schwarzpulver) enthalten, die dazu bestimmt sind, unter Ausnutzung der enthaltenen Energie Licht-, Schall-, Rauch-, Nebel-, Heiz-, Druck- oder Bewegungswirkungen zu erzeugen.

Pyrotechnische Sätze sind explosionsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische, die zur Verwendung in pyrotechnischen Gegenständen oder zur Erzeugung pyrotechnischer Effekte bestimmt sind.

Rauch bezeichnet wolkenartige Gemische, die bei einem Verbrennungsprozess entstehen. Rauch wird vorrangig durch pyrotechnische Sätze und Gegenstände (z.B. Rauchpulver, Rauchsalze oder Rauchdochte) erzeugt.

Bei pyrotechnischen Gegenständen entspricht der Sicherheitsabstand (Mindestsicherheitsabstand) dem Gefahrbereich.

Szenisch eingesetzte Stäube sind fein verteilte Feststoffe, die in der Luft zu einer Wolke verwirbelt werden.

Als szenische Darstellung oder szenischer Vorgang gilt bei einer Bühnen-, Film-, Fernseh- oder Showproduktion der Handlungsablauf im Produktionsbereich.

Als Unternehmer wird die Person bezeichnet, der das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht. Demnach ist Unternehmer im unfallversicherungsrechtlichen Sinne, wer über die Haushaltsmittel bestimmt, das Tätigkeitsgebiet der Beschäftigten festlegt und die Art und Weise der Arbeitserledigung vorgibt. Im Bereich der Veranstaltungs- und Produktionsstätten des öffentlichen Rechts sind dies beispielsweise die Bundesländer, die Städte und Gemeinden sowie die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

Ein Veranstalter ist die für alle organisatorischen, technischen und wirtschaftlichen Abläufe einer Veranstaltung juristisch haftende Person oder Körperschaft. Der Veranstalter trägt für die jeweilige Veranstaltung die Verantwortung. Die Veranstaltung kann er selbst durchführen bzw. - dann als Auftraggeber oder Auftraggeberin - teilweise oder vollständig durch für die entsprechende Dienstleistung qualifizierte Auftragnehmer oder Auftragnehmerinnen durchführen lassen. Unabhängig von der Vergabe von Leistungen verbleiben beim Veranstalter die unübertragbaren Organisationspflichten, insbesondere die Auswahl- und Überwachungspflichten.

Veranstaltungsstätten sind - einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Geräte - alle Betriebsstätten in Gebäuden oder im Freien mit Bühnen- oder Szenenflächen für Darstellungen.

Verantwortlich für den Einsatz pyrotechnischer Gegenstände ist neben dem Unternehmer sowohl die verantwortliche Person nach § 19 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz/SprengG) als auch die vom Unternehmer für den Umgang mit Kategorie 1 und 2 und T1 beauftragte Person. Gleiches gilt für pyrotechnische Sätze S1. (Zur Kategorisierung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze siehe Kapitel 5.1)

Verwendung ist das Bestücken von Requisiten oder Dekorationen und die verwendungsfertige Montage derselben vor Ort. Unter diesen Begriff fallen ebenso alle vergleichbaren oder der Art nach verwandten Tätigkeiten: das Anzünden und Abbrennen sowie die Beseitigung fehl gezündeter, nicht abgebrannter oder unbrauchbarer pyrotechnischer Gegenstände - nicht jedoch deren Vernichtung.

Wirkbereich ist der Bereich, in dem die Gefährdungen durch die Darstellung bzw. durch den Effekt wirksam werden. Der Wirkbereich entspricht der Effektgröße eines pyrotechnischen Gegenstandes (siehe Bild 1 und Bild 2, roter Bereich).

Bild 1 - Wirk- und Gefahrbereich am Beispiel einer Theaterbühne

Bild 2 Wirkbereich (rot) und Gefahrbereich (gelb und rot)

3 Allgemeine Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

3.1 Unternehmerische Verantwortung

Der Unternehmer ist für die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten und für die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren verantwortlich. Entsprechende Verpflichtungen sind im Sozialgesetzbuch (SGB VII) und im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) enthalten. Die Verantwortung zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz gilt uneingeschränkt auch im Hinblick auf Gefährdungen, die im Zusammenhang mit der Anwendung der Pyrotechnik und besonderen szenischen Effekten und Vorgängen stehen.

Verantwortlich für die Erfüllung der Pflichten als Unternehmer ist grundsätzlich die Person, der die Leitung des Unternehmens obliegt. Im öffentlichen Dienst sind Adressaten der gesetzlichen Bestimmungen beispielsweise die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen, Landräte und Landrätinnen sowie in den Rundfunk- und Fernsehanstalten die jeweiligen Intendanten oder Intendantinnen.

In der Regel werden die Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten an geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übertragen: z.B. technische Direktoren oder Direktorinnen, Produktionsleiter und -leiterinnen, Meister oder Meisterinnen für Veranstaltungstechnik, Bühnen- bzw. Beleuchtungsmeister oder -meisterinnen, Studio- bzw. Studiobeleuchtungsmeister oder -meisterinnen.

Voraussetzung für eine wirksame Übertragung dieser Pflichten ("Pflichtenübertragung") ist, dass der verpflichteten Person vorab im Einzelnen übertragen worden sind:

- die Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem bestimmten Bereich

- die Zuständigkeit und Weisungsberechtigung für diesen Bereich

- die erforderlichen Handlungskompetenzen

Dabei ist darauf zu achten, dass

- die ausgewählte Person für die Wahrnehmung der vorgesehenen Pflichten fachlich und persönlich geeignet ist

- die Funktion und das übertragene Aufgabengebiet in der Handlungskompetenz klar umrissen sind

- der Rahmen, innerhalb dessen selbstständig entschieden werden kann, festgelegt ist

- die übertragenen Pflichten und Weisungsbefugnisse allen Betroffenen bekannt gegeben werden

- die Zusammenarbeit mit den weiteren Verpflichteten geregelt ist

- die Übertragung der Pflichten in verständlicher Form und Sprache erfolgt

Bei Pflichtenübertragung für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen und pyrotechnischen Gegenständen sowie pyrotechnischen Sätzen gelten außerdem die besonderen Regelungen des Sprengstoffrechts (siehe -> Abschnitt 5.4.2).

3.2 Leitung und Aufsicht

In Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung wird der Betrieb der Spielstätte durch erfahrene Bühnen- und Studiofachkräfte geleitet und beaufsichtigt (z.B. Meister oder Meisterin für Veranstaltungstechnik). In baulichen Anlagen, die unter die baurechtlichen Sonderbaubestimmungen (z.B. Versammlungsstättenverordnung) fallen, werden diese Aufgaben durch den Verantwortlichen oder die Verantwortliche für Veranstaltungstechnik wahrgenommen.

Aufgabe dieser Bühnen- und Studiofachkräfte ist u. a., die für die Produktion bzw. Veranstaltung erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen und deren Umsetzung zu beaufsichtigen, also deren Durchführung und Wirksamkeit zu kontrollieren. Kommt es im Verantwortungsbereich der Bühnen- und Studiofachkraft zu Darstellungen mit besonderen Gefährdungen, deren Durchführung aufgrund bestimmter Rechtsgrundlagen von anderen fachkundigen Personen verantwortet werden müssen, haben sich - soweit dies zur Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist - die Beteiligten bei der Gefährdungsbeurteilung, der Unterweisung und der Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen abzustimmen.

Mit Aufführungen, Aufnahmen und Proben darf erst begonnen werden, nachdem der oder die Aufsichtführende die Szenenflächen freigegeben hat (siehe § 15 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift "Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung" (BGV/GUV-V C1)).

Für den Umgang mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen werden vom Unternehmer fachlich geeignete Personen (z.B. Pyrotechniker/innen, verantwortliche Personen im Sinne der § § 19 und 21 Sprengstoffgesetz) beauftragt. Die Fachkunde gilt als nachgewiesen, wenn der Pyrotechniker oder die Pyrotechnikerin Inhaber/in eines entsprechenden behördlichen Befähigungsscheins nach § 20 SprengG ist.

Zur Koordination der Abläufe werden die Zuständigkeiten und evtl. Zugangsbeschränkungen festgelegt. Wirk- und Gefahrbereiche sind - wenn diese nicht bereits vorgegeben sind - neu zu definieren. Dabei müssen neben der Darstellung auch der Auf- und Abbau und deren Bereitstellung berücksichtigt werden.

3.3 Gefährdungsbeurteilung

Der Unternehmer hat vor dem Einsatz von Pyrotechnik sowie bei besonderen szenischen Effekten und Vorgängen eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Er hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung nur von fachkundigen Personen durchgeführt wird. Verfügt der Unternehmer nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

Beispiele für Gefährdungen beim Einsatz von Effekten

| Effekt

Gefährdung | Brand- pasten | Hand- fackeln | Lyco- podium | Feuer- spucken | brenn- bare Gase | KFZ mit Ver- bren- nungs- motor | Pyro- tech- nik, Nitro- cellu- lose | Wind | Tech- nische Gase (Tro- cken- eis) | Öl-/ Glykol- Nebel | Regen- imita- tion | künst- licher Schnee | Staub, Rauch | Kon- fetti, Luft- schlan- gen |

| mechanische Gefährdung | X | X | X | X | ||||||||||

| Splittereinwirkung | X | |||||||||||||

| elektrische Gefährdung | X | X | X | X | ||||||||||

| Sauerstoffverdrängung | X | X | X | |||||||||||

| schädigende Gase/Rauche/ Partikel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||

| Gefährdung durch biologische Materialien | X | X | ||||||||||||

| Flammenbildung | X | X | X | X | X | X | ||||||||

| Funkenflug | X | |||||||||||||

| Wärmestrahlung | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||

| Kältewirkung | X | X | X | |||||||||||

| Schallwirkung | X | |||||||||||||

| Gefährdung durch Sturz od. Stolpern | X | X | X | X | X | X | ||||||||

| Blendung, Sichtbehinderung | X | |||||||||||||

| Druckwirkung | X | X | X | X | X | X |

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob der gewünschte Effekt mit anderen, ungefährlicheren Methoden oder Effekten erreichbar ist.

Der Unternehmer hat geeignete Maßnahmen zum Schutz von Mitwirkenden, Darstellern und Darstellerinnen, Zuschauern und Zuschauerinnen zu ergreifen. Diese Schutzmaßnahmen sind aus der Gefährdungsbeurteilung abzuleiten.

Besonderheiten einer Produktion oder Veranstaltung können liegen in

- szenisch bedingten Überraschungseffekten

- offenen Gefahrbereichen (ohne Absperrung oder Kennzeichnung)

- szenischen Handlungen in Wirkbereichen von gefährdenden Effekten

- der besonderen Wahl einzelner Schutzmaßnahmen (Schutz durch Abstand, bestimmte Choreografien, besondere Signale, spezielle Techniken etc.)

Das Ergebnis aus der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen sind zu dokumentieren. Durchführung und Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sind nachvollziehbar zu kontrollieren (siehe -> Anhang 2).

Ein Ergebnis der Beurteilung kann sein, dass eine Betriebsanweisung zu erstellen ist (siehe Anhang 4).

Anhang 3 führt weitere Hinweise über Gefährdungen und Maßnahmen beim Einsatz von Effekten auf.

3.4 Regieanweisungen

In Regieanweisungen wird der Ablauf unter künstlerischen Aspekten festgelegt.

Alle Schutzmaßnahmen, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben, sind in die Regieanweisungen aufzunehmen.

Künstlerische Forderungen dürfen nicht realisiert werden, wenn die Bühnen- und Studiofachkraft aus Sicherheitsgründen gegen sie Einwendungen erhebt (siehe § 20 Abs. 3 BGV/GUV-V C1).

3.5 Persönliche Schutzausrüstungen

Vom Unternehmer sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung zu stellen, wenn durch technisch bedingte organisatorische Maßnahmen eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Er hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutzausrüstungen in ausreichender Anzahl den an der Durchführung des Effektes beteiligten Personen für den Zeitraum ihrer Tätigkeit zur persönlichen Verwendung zur Verfügung gestellt werden.

Diese Verfügbarmachung bedeutet, dass persönliche Schutzausrüstungen am Einsatzort funktionsbereit vorhanden sein müssen. Dabei ist zu beachten, dass nur solche persönlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden dürfen, für die Konformitätserklärungen vorliegen und die eine CE-Kennzeichnung aufweisen.

Vor jeder Benutzung müssen persönliche Schutzausrüstungen auf augenscheinliche Mängel hin geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Sofern Anzeichen dafür vorliegen, dass ein ordnungsgemäßer Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen nicht gegeben ist, muss dieses dem Unternehmer bzw. dessen Beauftragten unverzüglich gemeldet werden.

Je nach Gefährdung sind folgende persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen:

- Schutzschuhe

- Augen- oder Gesichtsschutz (Schutzbrille)

- Atemschutz (bei Auftreten reizender Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube)

- Körperschutz (z.B. Feuer hemmende Kleidung, geeignete Handschuhe und Schutzwesten)

- Gehörschutz

- Schutzhelm

Sofern die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung als erforderliche Schutzmaßnahme festgelegt wurde, dürfen die gefährlichen Handlungen erst dann erfolgen, wenn sich der oder die Aufsichtführende von der Umsetzung dieser Schutzmaßnahme überzeugt hat.

3.6 Unterweisung

Vor Beginn der Tätigkeit oder des szenischen Vorganges bzw. vor der ersten Inszenierung des Effektes - außerdem mindestens einmal jährlich sowie bei jeder Veränderung - sind alle beteiligten Personen vom Unternehmer oder seinem oder seiner Beauftragten auf Grundlage der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (siehe dazu 3.3) anhand einer Betriebsanweisung über den beabsichtigten Einsatz der Effekte oder des szenischen Vorganges in verständlicher Form und Sprache zu unterweisen. Zu den beteiligten Personen zählen das künstlerische und technische Personal (z.B. Bühnenhandwerker/innen, Darsteller/innen, Brandsicherheitswachen) sowie das ggf. mitwirkende Publikum. Die Unterweisung ist unerlässlich auch dann, wenn diese Personenkreise sich außerhalb des von dem Effekt oder dem szenischen Vorgang ausgehenden Gefahrbereiches befinden.

Zur Unterweisung gehört der Hinweis auf die Risiken, die von den besonderen szenischen Effekten und szenischen Vorgängen ausgehen sowie die Information über die getroffenen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. Zu vermitteln sind insbesondere der zeitliche Ablauf und die bei den Effekten einzuhaltenden Sicherheitsabstände. Die Unterweisung ist entsprechend der durchzuführenden Schutzmaßnahmen ggf. durch praktische Übungen zu ergänzen.

Bei gefährlichen Effekten und riskanten szenischen Vorgängen können unter Umständen Wiederholungen vor jeder Probe oder Vorstellung erforderlich sein. Dies ist insbesondere bei folgenden Besonderheiten der Produktion oder Veranstaltung erforderlich:

- szenisch bedingten Überraschungseffekten

- offenen Gefahrbereichen (ohne Absperrung oder Kennzeichnung)

- szenischen Handlungen im Gefahrenbereich

- der besonderen Wahl einzelner Schutzmaßnahmen (Schutz durch Abstand, bestimmte Choreografien, besondere Signale, spezielle Techniken etc.)

Inhalt, Zeitpunkt und die Namen der Durchführenden und der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Unterweisungen sind zu dokumentieren.

3.7 Erste Hilfe

Der Unternehmer ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr für Leben und Gesundheit zu treffen. Er hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Erste-Hilfe-Vorkehrungen auch auf Verletzungen ausgerichtet werden, die durch besondere Effekte hervorgerufen werden können (z.B. Verbrennungen oder Augenverletzungen).

3.8 Prüfungen

Geräte, die zur Erzeugung von Effekten verwendet werden (z.B. Nebelmaschinen, Flüssiggasbrenner, Handfackeln), sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Die Betriebssicherheitsverordnung regelt u. a. die Bereitstellung und Benutzung sowie die Prüfung von Arbeitsmitteln. Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen sowie die Anforderungen an die prüfende Person sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. Dabei sind die Herstellerangaben mit einzubeziehen. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen dokumentiert werden.

Als Prüffristen haben sich mindestens jährlich wiederkehrende Prüfungen (von z.B. Nebelgeräten, Effektgeräten, Lüftungsgeräten oder Heizgeräten) bewährt.

Vor jeder Benutzung sind die Geräte auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre sichere Funktion zu prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).

4 Feuergefährliche Vorgänge

Die Verwendung von offenem Feuer, brennbarer Flüssigkeiten sowie von Gasen und pyrotechnischen Gegenständen ist nach den sonderbaulichen Regelungen für Versammlungsstätten und der Unfallverhütungsvorschrift "Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung" (siehe § 29 Abs. 1 BGV/GUV-V C1) grundsätzlich verboten.

Durch offene Flammen besteht für die Darsteller die Gefahr der Verbrennung und für die Szenerie ein erhöhtes Brandrisiko. Daher ist grundsätzlich zu prüfen, ob der gewünschte Effekt mit anderen, ungefährlicheren Methoden oder Effekten erzielt werden kann.

Szenisch bedingte Ausnahmen sind gesondert zu begründen.

Bild 3 - Feuergefährlicher Effekt

Im Einzelfall ist für die ausnahmsweise Verwendung von offenem Feuer, brennbarer Flüssigkeiten und von Gasen für alle Aufführungen und Proben eine Genehmigung von der für die baurechtlichen Sonderbaubestimmungen zuständigen Behörde einzuholen.

Die bei feuergefährlichen szenischen Effekten und Vorgängen erforderlichen besonderen Brandschutzmaßnahmen sind auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und mit der örtlich zuständigen Feuerwehr bzw. Brandschutzbehörde (z.B. Abteilung "Vorbeugender Brandschutz") abzustimmen. Näheres hierzu regeln die Brandschutzgesetze der Länder.

Bei feuergefährlichen Effekten und Vorgängen soll das umgebende Material nicht brennbar, mindestens aber schwer entflammbar sein. Weitere Hinweise hierzu finden sich in der Information "Brandschutz im Dekorationsbau" (BGI 810-6, siehe auch -> Anhang 5).

Brandposten und Brandsicherheitswachen

Um nach einer Gefährdungsbeurteilung erkannte mögliche Gefahren zu kompensieren, kann der Einsatz von Brandposten sinnvoll sein; Brandposten sind einschlägig unterwiesene Beschäftigte des Betriebs. Nach den baurechtlichen Sonderbaubestimmungen oder bei besonderer Brandgefährdung kann die Positionierung professioneller Brandsicherheitswachen (Feuerwehr) erforderlich sein.

WICHTIG: Der Brandsicherheitsdienst ersetzt/ergänzt keine fehlenden oder mangelhaften Brandschutzeinrichtungen und/oder Brandschutzmaßnahmen zur Durchführung einer Veranstaltung, sondern er ist eine Brandschutzmaßnahme, die mit der Feuerwehr vereinbart wird!

Qualifikation und Anzahl der benötigten Kräfte legt die für den Brandschutz zuständige Behörde in Abstimmung mit dem Unternehmer fest.

Die Brandsicherheitswachen und Brandposten sind vor Beginn der Veranstaltung mit der Ausstattung und den baulichen Sicherheitseinrichtungen der Produktionsstätte vertraut zu machen und über den Verlauf der szenischen Handlung zu informieren. Feuergefährliche und pyrotechnische szenische Handlungen sind unter Aufsicht der Brandsicherheitswachen oder Brandposten zu proben. Für die Brandsicherheitswachen und Brandposten sind Plätze freizuhalten, von denen aus die Szenerie überschaubar und - insbesondere bei gefährlichen Handlungen - schnell erreichbar ist.

Von Beginn der Montagearbeiten bis zum vollständigen Abbrennen der pyrotechnischen Effekte sind geeignete Feuerlöschmittel in ausreichender Menge bereitzuhalten. Vor dem Zugang zum Arbeitsraum sowie im Arbeitsraum selbst ist mindestens je ein für die Brandbekämpfung geeigneter Feuerlöscher gut erreichbar aufzustellen.

Feuergefährliche szenische Effekte und Vorgänge werden vor der Aufführung ausreichend geprobt. Auch bei den Proben sind die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen einzuhalten.

Feuergefährliche Handlungen im Zuschauerbereich

Vom Publikum dürfen feuergefährliche Handlungen im Zuschauerbereich auf Grund der großen Personendichte grundsätzlich nicht durchgeführt werden, weil eine sicherheitsbewusste Verwendung feuergefährlicher Effekte durch das Publikum nicht vor ausgesetzt werden kann.

Zu feuergefährlichen Handlungen gehören in erster Linie das Abbrennen von Zündhölzern und Wunderkerzen sowie das Aufflammen von Feuerzeugen. Wunderkerzen brennen sehr heiß ab versprühen Funken, haben toxische Anteile im Rauch und lassen sich nur schlecht löschen - diese Eigenschaften bilden eine unzulässige Gefährdung. Außerdem kann das Abbrennen von Wunderkerzen zur fahrlässigen Auslösung von Rauchmeldern führen.

Einwegfeuerzeuge können bei einer längeren Benutzung überhitzen und Verbrennungen verursachen.

Aus diesen Gründen sollte auf den Einsatz von Zündhölzern, Wunderkerzen und Einwegfeuerzeugen im Publikumsbereich verzichtet und ein Einsatz auf der Szene nur mit besonderer Vorsicht und unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen sowie nach einer entsprechenden Unterweisung unternommen werden.

Geeignete Alternativen sind Leuchtstäbe oder "Leuchtbesen", die auf elektrischer oder chemischer Basis funktionieren.

Offenes Feuer im Freien

Lagerfeuer sind offene Feuer im Freien zu bestimmten Anlässen (z.B. zu besonderen Feiern) oder zur Wahrung des Brauchtums (etwa zur Walpurgisnacht). Offene Feuer im Freien bedürfen in der Regel einer Genehmigung durch die Ordnungsbehörden der Städte bzw. Gemeinden.

Grillfeuer oder Gemütlichkeitsfeuer (z.B. in handelsüblichen Feuerschalen oder Feuerkörben) bedürfen in der Regel keiner Genehmigung, solange der Abbrennplatz ausreichend weit von brennbaren Gegenständen, Gebäuden und explosionsgefährdeten Bereichen entfernt ist und der Grundstückseigentümer zugestimmt hat.

Aufgrund des erhöhten Risikos durch Feuer im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung wird aber grundsätzlich empfohlen auch reine Gemütlichkeitsfeuer und Lagerfeuer bereits im Rahmen der Anmeldung der Veranstaltung der Ordnungsbehörde anzuzeigen und mit der Feuerwehr abzustimmen.

4.1 Rauchen und brennende Kerzen

Das Rauchen ist in Versammlungsstätten, bühnen- und produktionstechnischen sowie den Darstellungs-Bereichen grundsätzlich verboten. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn dies aus szenischen Gründen unumgänglich ist und besondere Brandschutzmaßnahmen getroffen worden sind. Diese Maßnahmen sind mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle abzustimmen.

Auch das szenisch bedingte Rauchen zählt zu den feuergefährlichen Handlungen. Zudem müssen die Nichtraucherschutzgesetze der einzelnen Bundesländer beachtet werden.

Für kleine Effekte (z.B. Kerzen als Tischdekoration) können mit der für den Brandschutz zuständigen Behörde Sonderabsprachen in Form von Dauergenehmigungen bzw. Betriebs- oder Verfahrensanweisungen vereinbart werden. Dies gilt insbesondere für Produktionsräume, die eine Zulassung als Versammlungsstätte haben, aber auch für Produktionen ohne Publikum genutzt werden (z.B. Fernsehstudios).

Brennende Kerzen dürfen grundsätzlich in nicht brennbaren Kerzenhaltern, standsicher und in sicherer Entfernung von brennbaren Dekorationen aufgestellt werden. Bei der Festlegung des Schutzabstandes muss ein mögliches Umfallen der Kerzen berücksichtigt werden. Geeignete Löschmittel sind bereitzuhalten.

4.2 Handfackeln

Durch offene Flammen besteht für Darsteller und Darstellerinnen die Gefahr einer Verbrennung und - im Hinblick auf die Szenenfläche - durch herabtropfende Brandmittel bzw. herabfallende brennende Teile ein erhöhtes Brandrisiko.

Wachsfackeln sind nur für die Verwendung im Freien geeignet. Bei starkem Wind ist mit einer übermäßigen Ausbreitung der Flamme an der Wachsfackel zu rechnen. Außerdem benötigen Wachsfackel-Träger oder -trägerinnen einen Handschutz gegen herabtropfendes Wachs.

In Innenräumen sind vorzugsweise mechanisch löschende Sicherheitsfackeln zu benutzen. Das Tränken der Sicherheitsfackeln muss außerhalb des Versammlungsraumes bzw. der Szenenfläche stattfinden.

Bei der Benutzung von Fackeln - auch von Sicherheitsfackeln - sind Eimer mit geeigneten Löschmitteln (Sand, Wasser), Handfeuerlöscher (Wasser, Löschschaum) bereitzuhalten.

Zum Ablöschen von Fackeln nach einem Auftritt haben sich in der Praxis auch feuchte/nasse Baumwolllappen oder auch Glasfasergewebe (Löschdecken) bewährt.

Darsteller sind vor der Verwendung von Fackeln zu unterweisen und werden durch eine verantwortliche Person (z.B. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, erfahrene/r Requisiteur oder Requisiteuse, Pyrotechniker/in) betreut.

4.3 Nitrocellulose

Nitrocellulose ist ein Salpetersäureester der Cellulose, der unter verschiedenen Namen im Handel erhältlich ist (z.B. als Pyrowatte, Cellulosenitrat, Pyropapier).

Bezüglich des Stickstoffgehaltes wird die Nitrocellulose folgendermaßen unterschieden:

- hoch nitrierte Nitrocellulose (sog. Schießbaumwolle) mit einem Stickstoffgehalt > 12,6 Prozent , die z.B. zur Herstellung von Treibladungspulver verwendet wird

- niedrig nitrierte Nitrocellulose (sog. technische Nitrocellulose) mit einem Stickstoffgehalt ≤ 12,6 Prozent, die im Veranstaltungsbereich als Effektmittel eingesetzt wird

In der Regel wird Nitrocellulose ausgeliefert, die mit mindestens 25 Prozent Wasser angefeuchtet ist.

Nicht ausreichend angefeuchtete Nitrocellulose ist ein hoch feuergefährlicher, sehr schlag- und reibungsempfindlicher, explosionsgefährlicher Stoff. Nitrocellulose kann durch Reibungswärme leicht entzündet werden. Daher ist jede Beanspruchung durch Schlag oder Reibung zu vermeiden. Die Benutzung von Werkzeugen, die zur Funkenbildung Anlass geben können, ist wegen der damit verbundenen Explosions-Auslösegefahr nicht gestattet -geeignet sind Werkzeuge aus weichen, nicht Funken reißenden, leitenden Materialien (z.B. Bronze).

Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung müssen Werkzeuge, Kleidung und Schuhe eine ausreichende Leitfähigkeit besitzen.

Nitrocellulose an sich ist nicht gesundheitsgefährlich, allerdings können bei einer unvollständigen Verbrennung (z.B. durch mangelhafte Trocknung) gesundheitsschädliche Verbrennungsprodukte (z.B. Kohlenstoffmonoxid/CO, Stickstoffoxid/NOx) entstehen. Nitrocellulose darf nicht mit Stoffen in Berührung kommen, die zu einer Reaktion oder einer Zersetzung führen können. Solche Stoffe sind z.B. Alkalien, Amine, Säuren oder oxidierend wirkende Stoffe.

Am Arbeitsplatz darf Nitrocellulose nur in den Mengen vorhanden sein, die für den unmittelbaren Fortgang der Arbeit erforderlich sind.

Raumheizungen in Arbeitsräumen sind so auszulegen, dass die Stoffe keine Temperaturen annehmen können, die zu gefährlichen Reaktionen führen würden. Die Oberflächentemperatur von Heizflächen und Heizleitungen darf 120° Celsius nicht überschreiten.

Nitrocellulose ist dicht verschlossen und möglichst kühl zu lagern. Die Lagerung getrockneter Nitrocellulose ist unzulässig. Bei der Lagerung von angefeuchteter Nitrocellulose ist unbedingt darauf zu achten, dass der Gesamtanfeuchtungsgrad im Packmittel erhalten bleibt, da die Nitrocellulose mit zunehmender Austrocknung immer empfindlicher gegen Schlag und Reibung wird und dadurch ggf. Sprengstoffeigenschaften annimmt. Eine gemeinsame Lagerung von Nitrocellulose und anderen Stoffen ist nicht gestattet, wenn durch diese Zusammenlagerung eine Gefahrenerhöhung eintreten kann. Dies wäre bei der Zusammenlagerung mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen unbedingt der Fall.

Nitrocellulose-Gebinde dürfen nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Bild 4 - Einsatz von Brandpasten

Für die Verwendung im Veranstaltungsbereich müssen die Nitrocellulose-Produkte gründlich getrocknet werden. Die Trocknung erfolgt ohne Zuhilfenahme von Heizgeräten (nicht auf Heizkörper oder mit Hilfe eines Föhns trocknen!). Nitrocellulose sollte immer nur portionsweise, in der gerade benötigten Menge getrocknet werden (z.B. auf einem Holzrahmen).

Zur Gefahrenminimierung sollte die bei einem Trocknungsvorgang eingesetzte Menge wie folgt begrenzt werden:

Pyrowatte: maximal 50 g

Pyropapier: maximal 100 g

Pyroschnur: maximal 100 g

Die getrocknete Nitrocellulose soll unmittelbar nach dem Trocknungsvorgang verbraucht werden.

Die getrocknete Nitrocellulose muss bis zum Einbringen in ihre Abschussvorrichtungen in geeigneten, dichten Behältern (z.B. starkwandigen Pappschachteln mit Stülpdeckeln) aufbewahrt und transportiert werden.

Der Behälter ist mit dem Gefahrensymbol GHS01 "Explodierende Bombe" zu kennzeichnen.

Weitere sachdienliche Informationen enthalten die Merkblätter M 037 "Nitrocellulose" (bisher BGI 642) und M 050 "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten)" (bisher BGI 564) der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie.

4.4 Brennbare Flüssigkeiten und Brandpasten

Mit Hilfe von Brandpasten, Brandgels oder Brandpasten werden brennende Oberflächen (z.B. auf Fußböden oder Möbeln) und offene Feuer (z.B. in Feuerschalen) erzeugt. Um Risiken zu minimieren, ist ein unkontrolliertes Auslaufen oder das Verschütten einer schon brennenden Flüssigkeit zu vermeiden. Deshalb dürfen brennbare Flüssigkeiten als lose Flüssigkeit auf der Szenenfläche nicht verwendet werden. Stattdessen sind eingedickte Brandmittel (Gels, Pasten) einzusetzen oder nicht brennbare Materialien mit einer brennbaren Flüssigkeit zu tränken (z.B. Sicherheitsfackeln).

Für Produktionen und Veranstaltungen dürfen nur Brandgels, -flüssigkeiten oder -pasten verwendet werden, zu denen EG-Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Der Unternehmer erstellt außerdem eine Betriebsanweisung (siehe Abschnitt 3.5). Das Brandgel muss ggf. für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet sein.

Gefahren entstehen ebenfalls durch die Hitzeentwicklung der Flammen und die Erwärmung des Abbrandbehälters; diese Gefahren bestehen auch nach dem Abbrand noch fort!

Es ist ein ausreichender Abstand zu brennbaren Gegenständen einzuhalten. Auch dürfen brennbare Stoffe über einen längeren Zeitraum nicht mehr als handwarm erwärmt werden. Zum Schutz vor der Hitze des Abbrandbehälters ist geeignetes isolierendes Material für den Behälter selbst und dessen Untergrund zu wählen.

Am Einsatzort sind geeignete Löschmittel vorzuhalten.

4.5 Lycopodium

Für die Inszenierung von explosionsartigen Stichflammen eignen sich verwirbelte brennbare Stäube wie etwa Bärlappsporen (Lycopodium/Lykopodium). Das feine Pulver explodiert nur, wenn es zu einer Staubwolke verwirbelt ist. Im Falle einer Staubablagerung findet bei entsprechender Zündung eine Verbrennung mit offener Flamme statt. Die Lagerung und der Transport sind auch auf Szenenflächen ungefährlich.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Korngrößenverteilung (in der Regel liegen die Partikeldurchmesser unterhalb 63 Mikrometer/mm) können nach der GESTISSTAUB-EX Datenbank 1) für Bärlappsporen folgende sicherheitstechnische Kenngrößen zum Brand- und Explosionsschutz angegeben werden:

| Kenngrößen Lycopodium Explosionsschutz (Bezug auf aufgewirbelte Stäube) | Kenngrößen Lycopodium Brandschutz (Bezug auf abgelagerte Stäube) |

| Explosionskonstante (KSt -Wert): 119 - 181 (bar x m x s-1) | Brennzahl: 5 (Ausbreiten eines offenen Brandes mit Flamme) |

| Untere Explosionsgrenze: < 15 - 30 g/m3 | Glimmtemperatur: 280-290° C |

| Max. Explosionsüberdruck: 8,3 - 8,5 bar | |

| Mindestzündenergie: < 5 - 10 mJ | |

| Mindestzündtemperatur nach BAM-Ofen: 390 - 440 °C |

Durch die relativ energiearme Verbrennung eignet sich Lycopodium für Feuerdarstellungen mit geringen Sicherheitsabständen.

Beim Umgang mit Bärlappsporen ist zu bedenken, dass sie aufgrund ihrer kleinen Partikelgröße lungengängig sind und daher bei Allergikern entsprechende Reaktionen hervorrufen können.

Zündquellen (z.B. Glühdrähte) werden erst unmittelbar vor dem Gebrauch in Betrieb genommen.

Es ist ein Sicherheitsabstand zu Personen und brennbaren Materialien einzuhalten, der der Effektgröße (Wirkbereich) angepasst ist; als Maßgabe angeraten wird die doppelte Effektgröße. Die Flammen dürfen Personen und brennbare Gegenstände nicht erreichen. Der Untergrund der Inszenierung sollte fugenfrei, eben und mindestens schwerentflammbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501 sein.

Obwohl Effekte mit Lycopodium nicht unter das Sprengstoffrecht fallen, sollte der szenische Einsatz nur durch Sachkundige (z.B. Befähigte nach SprengG) erfolgen.

Bild 5 - Feuerspucker in Aktion

4.6 Feuerspucken

Feuerspucken gilt als gefährliche Handlung. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, ob Feuerspucken im Rahmen der szenischen Darstellung stattfindet. Die Ausführenden selbst sind für den Umgang mit den speziellen Feuerspuckflüssigkeiten verantwortlich.

Es dürfen nur Feuerspuckflüssigkeiten eingesetzt werden, die vom Hersteller hierfür bestimmt sind. Die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter müssen bereitgehalten werden.

Darüber hinaus kann auch Lycopodium verwendet werden.

Durch Feuerspuck-Effekte dürfen andere Personen nicht gefährdet werden. Gefahren für den Feuerspucker oder die Feuerspuckerin gehen von dem Inhalieren oder Verschlucken sowie von der Rutschgefahr durch Ablagerungen des Brennstoffes auf dem Boden aus.

Durch Brennstoffrückstände an der Kleidung, auf dem Boden und an Dekorationen entsteht zudem eine erhöhte Brandgefahr im unmittelbaren Umfeld der Darstellung. Für den Ort der Darstellung ist daher ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen und zu brennbaren Gegenständen zu wählen. Innerhalb dieses Bereiches muss der Boden fugenfrei und mindestens schwerentflammbar sein.

4.7 Flüssiggas

Für Flammendarstellungen - Feuersäulen, Flammenbälle, Brandsimulation - kann auch Gas (z.B. Propan, Butan oder deren Gemische) in eigens dafür entwickelten Showflammenanlagen eingesetzt werden.

Diese Gase sind schwerer als Luft, verdrängen Sauerstoff und sind hochentzündlich.

Beim unkontrollierten Austreten eines solchen Gases sammelt es sich in den tiefsten Stellen eines Gebäudes oder einer Betriebsstätte und kann dort in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Insbesondere durch den Auf- und Abbau der Anlagen können Undichtigkeiten an Schlauchanschlüssen und Gewinden entstehen, durch die das Gas dann unbemerkt entweichen kann. Insofern ist bei jeglichem Umgang mit Gasanlagen besondere Umsicht geboten: Zuleitungen und Verbindungen müssen nach erfolgter Montage und ggf. wiederkehrend mit geeigneten Mitteln z.B. Lecksuchspray auf Undichtigkeiten geprüft werden.

Bild 6 - Einsatz einer Flüssigkeitsflammenanlage während eines Rockkonzertes

Eine weitere besondere Gefährdung für Personal und Darsteller und Darstellerinnen entsteht durch die Bevorratung von Flüssiggas bzw. wenn innerhalb von Veranstaltungsräumen große Mengen an brennbarem Gas in Flüssiggasbehältern in der Nähe von Szenenflächen vorgehalten werden. In Veranstaltungsräumen dürfen für je 500 m3 Rauminhalt bis zu 8 Druckgasbehälter zur Versorgung von Effektbrennern aufgestellt werden, wenn kein Druckgasbehälter mehr als 14 kg zulässiges Füllgewicht besitzt und die Flammen ständig beobachtet werden, Die Flüssiggasanlage muss während der Gasentnahme unter ständiger Aufsicht stehen.

Zur Vermeidung gefährlicher Gasansammlungen sind Showflammenanlagen, die aus Flüssiggasbehältern versorgt werden, nur in Veranstaltungs- und Produktionsstätten über Erdgleiche zu betreiben. Verbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche dürfen nur aufgestellt werden, wenn durch besondere Schutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass unverbranntes Gas nicht ausströmen kann (siehe Unfallverhütungsvorschrift "Verwendung von Flüssiggas" (BGV/GUV-V D34)). Unter Berücksichtigung der grundlegenden Schutzmaßnahmen müssen bei der Benutzung von Gasgeräten in Räumen unter Erdgleiche zusätzliche besondere Schutzmaßnahmen eingehalten sein. Diese sind insbesondere:

- Aufstellen der Flüssiggasflaschen immer über Erdgleiche,

- in der Regel Anschluss nur über Rohrleitungen (Schlauchleitung mit einer Länge von maximal 0,4 m direkt nach dem Druckregelgerät ist zulässig),

- grundsätzlich Vorhandensein einer technischen Lüftung im Aufstellungsraum des Gasgerätes mit Gewährleistung eines mindestens 1,5-fachen Luftwechsels/ Stunde und

- Kopplung des Gasgerätes mit der technischen Lüftung.

Bild 7 - Flüssigkeitsflammenanlage im Probebetrieb

Flammenprojektor 5-Master der TBF-PyroTec GmbH Geesthacht

Bei der Lagerung von Flüssiggasbehältern in der Betriebstätte ist zu beachten, dass die Gasflaschen nur in gut belüfteten Räumen aufgestellt werden dürfen. Die Flaschen sind gegen Umfallen zu sichern.

Der unmittelbare Gefahrbereich um die Gasbehälter ist abzusperren, zu kennzeichnen und zu beleuchten.

Temporär verlegte Gasleitungen in Veranstaltungsräumen sind hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Um Leckagen durch Verschleiß und Beschädigungen der Leitungen durch den Bühnenbetrieb zu verhindern, sind Schläuche für besondere mechanische Beanspruchung (siehe Druckklasse 6 DIN 4815-1 "Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen") zu verwenden.

Um zu verhindern, dass Gas am Effektbrenner ohne Verbrennung austreten kann (etwa durch eine Fehlfunktion des Anzündmechanismus), sind dessen Flammenköpfe mit einer Flammenüberwachungseinrichtung ausgerüstet.

Die Anlage muss von einer sachkundigen Person entsprechend den Angaben des Herstellers nach jedem Aufbau unter Druck auf Dichtigkeit und sichere Funktion überprüft werden. Die Prüfergebnisse sind (z.B. im Betriebshandbuch) zu dokumentieren.

4.8 Flüssigkeitsflammenanlagen

Sollen mehrere und/oder mehrfach Flammensäulen dargestellt werden, kann dies durch elektronisch gesteuerte Flammenanlagen realisiert werden.

Dabei wird das Flammen-Fluid, das aus Kohlenwasserstoffgemischen (z.B. Isoparaffin oder Isopropanol) besteht, in einem Druckbehälter mit einem Treibgas versetzt und mit Hilfe von steuerbaren Düsen über eine Zündquelle verblasen und dabei entzündet.

Im Umgang mit diesen Kohlenwasserstoffgemischen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Darsteller und Darstellerinnen besonders durch giftige Dämpfe oder möglicherweise direkten Hautkontakt mit dem Brennstoff gefährdet.

Kohlenwasserstoffgemische sind gesundheitsschädliche, brennbarere Stoffe. Gesundheitsschädliche Dämpfe können im unmittelbaren Arbeitsbereich durch in Schlauchleitungen verbleibende Reste, geöffnete Gefäße oder durch Leckagen entstehen.

Die Anlage darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen betankt und betrieben werden. Rückstände des Brennstoffes in Bühnendekorationen und Vorhangstoffen stellen eine erhöhte Brandgefahr dar. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort durch ein Absorptionsgranulat oder mittels Lappen (z.B. aus Baumwolle) aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden. Getränkte Lappen oder getränkte Granulatmengen müssen in dicht schließenden und feuerbeständigen Behältern gesammelt werden.

Um zu verhindern, dass Fluide am Effektbrenner unverbrannt austreten können (etwa durch eine Fehlfunktion des Anzündmechanismus), sind die Flammenköpfe mit einer Zündfunkenüberwachung (z.B. mit Schnellschlußventilen) ausgerüstet, die die Fluidzufuhr ggf. sofort unterbindet. Wenn ein entsprechendes Sicherheitselement zur Überwachung des Anzündmechanismus vorhanden ist, werden bei einem plötzlichen Druckabfall im System (z.B. durch Leckagen) alle Funktionen zur Flammenerzeugung ausgeschaltet.

Die Anlage muss von einer sachkundigen Person entsprechend den Angaben des Herstellers nach jedem Aufbau unter Druck auf Dichtigkeit und sichere Funktion überprüft werden. Die Prüfergebnisse sind (z.B. im Betriebshandbuch) zu dokumentieren.

4.9 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren können in geschlossenen Produktions- und Veranstaltungsstätten besondere Schutzmaßnahmen erforderlich machen. Die Schutzmaßnahmen richten sich nach dem Grad der Gefährdung.

Kraftstoffdämpfe von benzinbetriebenen Fahrzeugen können sich mit der Raumluft zu einer explosionsfähigen Atmosphäre vermischen. Die Explosionsgefahr geht dabei besonders von nahezu leeren Tanks aus, weil dort ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch vorhanden sein kann. Bei neueren Fahrzeugen besteht diese Gefahr konstruktionsbedingt in der Regel nicht.

Folglich besteht insbesondere beim Einsatz älterer Fahrzeuge und Krafträder ("Oldtimer") eine besondere Brand- oder Explosionsgefahr. Der Kraftstoff, der sich in Tanks und Leitungen befindet, erhöht sowohl die potenzielle Brandlast auf der Szenenfläche als auch die Gefahr, dass im Fehlerfall Kraftstoff auslaufen kann.

Um die Brandlast klein zu halten, wird der Tank grundsätzlich nur minimal gefüllt. Das Restvolumen ist - bei älteren Fahrzeugen unbedingt - mit einem inerten Gas (z.B. Stickstoff oder Kohlendioxid) aufzufüllen. Diese inerten Gase beschädigen den Motor von benzingetriebenen Fahrzeugen nicht. Beim nächsten Tankvorgang wird das Schutzgas automatisch durch die Tankentlüftung gedrückt. Um die Entstehung eines Zündfunkens zu verringern, ist bei allen stehenden Fahrzeugen die Energieversorgung (Batterie) abzuklemmen.

Sollen Verbrennungsmotoren aus szenischen Gründen länger betrieben werden, müssen die Abgase entweder mit Schläuchen unmittelbar ins Freie geführt oder durch geeignete Abgasreinigungsanlagen unschädlich gemacht werden.

5 Pyrotechnik

In Versammlungsstätten dürfen feuergefährliche Handlungen, bei denen pyrotechnische Gegenstände oder pyrotechnische Sätze zum Einsatz kommen, nur durchgeführt werden, wenn diese vorher im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung erprobt worden sind.

Jede Versammlungsstätte und vergleichbare Einrichtung sowie jede Film- und Fernsehgesellschaft und jedes Theaterunternehmen benötigt auch für die Erprobung die Genehmigung der für den Brandschutz zuständigen Stelle. Für die Vorführung in Anwesenheit von Mitwirkenden oder Besuchern und Besucherinnen ist nach § 23 1. SprengV Abs. 6 darüber hinaus auch die Genehmigung der für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Stelle unabdingbar (siehe Kapitel 5.4.2).

Sollen pyrotechnische Gegenstände oder pyrotechnische Sätze außerhalb der Räume der eigenen Niederlassung oder auf Tourneen vor Publikum verwendet werden, muss dies der am Ort der Verwendung zuständigen Behörde gemäß § 23 1. SprengV Abs. 7 mindestens zwei Wochen vorher schriftlich angezeigt werden.

Künstlerische Forderungen hinsichtlich pyrotechnischer Effekte dürfen nicht realisiert werden, wenn die Bühnen- und Studiofachkraft aus sicherheitstechnischen Gründen gegen sie Einwendungen erhebt (siehe § 20 Abs. 3 BGV/GUV-V C1).

Nach § 26 (2) SprengG besteht für den Unternehmer die Verpflichtung, einen Unfall der zuständigen Behörde und dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung unverzüglich anzuzeigen.

Bild 8 - Pyrotechnische Effekte: Feuerbälle und Fontänen

5.1 Pyrotechnische Gegenstände und Sätze

Pyrotechnische Gegenstände und Sätze werden durch das Sprengstoffrecht geregelt (Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe - Sprengstoffgesetz SprengG). Sie sind nach ihrer Gefährlichkeit und ihrem Verwendungszweck in folgende Kategorien eingeteilt:

| Feuerwerkskörper | |

| Kategorie F1 | Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen, einen vernachlässigbaren Schallpegel besitzen und in geschlossenen Bereichen verwendet werden sollen - eingeschlossen Feuerwerkskörper, die zur Verwendung innerhalb von Wohngebäuden vorgesehen sind |

| Kategorie F2 | Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Schallpegel besitzen und zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind |

| Kategorie F3 | Feuerwerkskörper, die eine mittelgroße Gefahr darstellen, zur Verwendung in weiten offenen Bereichen im Freien vorgesehen sind und deren Schallpegel die menschliche Gesundheit nicht gefährdet |

| Kategorie F4 | Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen, nur von Personen mit Fachkunde verwendet werden dürfen (so genannte "Feuerwerkskörper für den professionellen Gebrauch") und deren Schallpegel die menschliche Gesundheit nicht gefährdet |

| Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater | |

| Kategorie T1 | pyrotechnische Gegenstände für die Verwendung auf Bühnen, die eine geringe Gefahr darstellen |

| Kategorie T2 | pyrotechnische Gegenstände für die Verwendung auf Bühnen, die zur ausschließlichen Verwendung durch Personen mit Fachkunde vorgesehen sind |

Die nach Artikel 8 der Richtlinie 2007/23/EG über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände maßgeblichen Normen für die Konformitätsbewertungsverfahren (EG-Baumusterprüfung und Qualitätssicherungsverfahren) sind für

Feuerwerk der Kategorien 1-3: DIN EN 15947 (Teile 1-5)

Feuerwerk der Kategorie 4: DIN EN 16261 (Teile 1-4)

pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater:

DIN EN 16256 (Teile 1-5)

| Pyrotechnische Sätze | |

| Kategorie S1 | pyrotechnische Sätze geringer Gefährlichkeit, die z.B. auf Bühnen, in Theatern oder vergleichbaren Einrichtungen zur Strömungsmessung oder zur Ausbildung von Rettungskräften dienen |

| Kategorie S2 | pyrotechnische Sätze großer Gefährlichkeit, deren Umgang und Verkehr an eine besondere Befähigung und Erlaubnis gebunden ist |

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3, F4 und T2 sowie Sätze der Kategorie S2 dürfen nur Personen überlassen werden, die auf Grund einer Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines oder auf Grund einer Bescheinigung zu deren Erwerb berechtigt sind oder mit diesen Gegenständen umgehen dürfen (siehe -> Anhang 6).

Auch bei der Verwendung von Pyrotechnik der Kategorien F2 und T1 wird empfohlen, diese nur unter Aufsicht eines Erlaubnis- oder Befähigungsscheininhabers oder einer -inhaberin mit nachgewiesener Fachkunde und nach den Maßgaben des Sprengstoffgesetzes anzuwenden. Die Beauftragung dieser Person obliegt dem Unternehmer.

Es dürfen nur zugelassene bzw. konformitätsbewertete pyrotechnische Gegenstände und Anzündmittel verwendet werden.

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Anforderungen ist der Unternehmer.

| Pyrotechnische Gegenstände | Kategorie | Umgangsvoraussetzungen |

| Feuerwerk | F1 | Mindestalter 12 Jahre |

| F2 | Mindestalter 18 Jahre, nur zu Sylvester (31.12. - 01.01.) | |

| F3 | Mindestalter 21 (18) * Jahre, Anzeige, Erlaubnis | |

| F4 | Mindestalter 21 Jahre Befähigungsschein, Anzeige, Erlaubnis | |

| Bühnen- und Theaterpyrotechnik | T1 | Mindestalter 18 Jahre genehmigungspflichtig bei der Verwendung auf Bühnen und vergleichbaren Einrichtungen |

| T2 | Mindestalter 21 Jahre, Befähigungsschein Erlaubnis, genehmigungspflichtig bei der Verwendung auf Bühnen und vergleichbaren Einrichtungen | |

| Pyrotechnische Sätze | S1 | Mindestalter 18 Jahre ** |

| S2 | Mindestalter 21 Jahre Befähigungsschein, Erlaubnis | |

| * 18 Jahre nach § 20 1. SprengV, Erlaubnis jedoch erst ab 21 Jahren

** genehmigungspflichtig bei der Verwendung auf Bühnen und vergleichbaren Einrichtungen wie T1/T2 | ||

Konformitätsbewertete pyrotechnische Gegenstände müssen eine Registriernummer zur möglichen Rückverfolgung von Herkunft und Qualität dieser Produkte aufweisen.

Diese Registriernummer ist wie folgt aufgebaut:

XXXX - YY - ZZZZ ...

In der Ziffernfolge benennt XXXX die Identifikations-Nummer der Stelle, die das Zertifikat ausgestellt hat (z.B. BAM: 0589); YY bezieht sich auf die Kategorie des pyrotechnischen Gegenstands in abgekürzter Form (z.B. T1 oder F2, siehe Tabelle) und ZZZZ ... ist die von der zertifizierenden Stelle verwendete Verfahrensnummer.

Zusätzlich ist der Gegenstand mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen - in Kombination mit der Nummer der Institution, die für die Überwachung des Qualitätssicherungssystems verantwortlich ist.

Für pyrotechnische Gegenstände zur Verwendung im Geltungsbereich des Sprengstoffgesetzes vergibt die BAM außerdem eine Identifikationsnummer; bei den Kategorien F2, F3, T1 und T2 ist diese in die Anleitung zur Verwendung der pyrotechnischen Gegenstände aufzunehmen.

Im Rahmen der Vergabe einer solchen Identifikationsnummer werden die beigestellten Anleitungen und am Gegenstand die Kennzeichnungen überprüft, die Aufschluss geben über dessen sichere Handhabung, Lagerung, Verwendung und einzuhaltende Sicherheitsabstände sowie eine qualifizierte Entsorgung.

Diese Identifikationsnummer gliedert sich wie folgt:

BAM-YY-ZZZZ

YY benennt die Kategorie des pyrotechnischen Gegenstands in abgekürzter Form, ZZZZ ist die Verfahrensnummer.

Pyrotechnische Gegenstände, für die vor dem 1. Oktober 2009 eine Zulassung erteilt wurde, dürfen im Geltungsbereich des Gesetzes weiterhin, längstens jedoch bis zum 03. Juli 2017, hergestellt, eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet werden. Die Kennzeichnung dieser Gegenstände erfolgt nach Maßgabe der bis zum 30. September 2009 geltenden Bestimmungen. Diese alten Zulassungsnummern haben folgenden Aufbau:

BAM-YY-ZZZZ

YY ist das Kürzel für die Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes (hier jedoch z.B. für Feuerwerk PII und für Theaterpyrotechnik PT1). ZZZZ benennt die Verfahrensnummer.

Anhang 7 führt mögliche Kennzeichnungsvarianten pyrotechnischer Gegenstände auf.

Jeglicher Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen hat entsprechend den Sicherheits- und Verwendungshinweisen der qualifizierenden Stelle (z.B. BAM) zu erfolgen.

5.2 Erlaubnis nach Sprengstoffgesetz

Nach § 7 Sprengstoffgesetz (SprengG) benötigt der Unternehmer zur Einfuhr explosionsgefährlicher Stoffe (pyrotechnische Gegenstände und Sätze) sowie zum Umgang und zum Verkehr mit denselben die Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Zuweisung der Zuständigkeit (z.B. des Gewerbeaufsichtsamtes oder des Amtes für Arbeitsschutz) obliegt den Landesregierungen oder den von ihnen benannten Stellen.

Die Erlaubnis nach § 7 SprengG kann nur einer Person erteilt werden, die gewerbsmäßig und selbstständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung oder bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern eine der oben genannten Tätigkeiten ausüben will.

Entscheidend ist das Merkmal der Selbstständigkeit. Wer z.B. pyrotechnische Gegenstände der Kategorie T2 und pyrotechnische Sätze der Klasse S2 kaufen will, benötigt einen Erlaubnisschein. Jede Erlaubnis kann räumlich, zeitlich und inhaltlich begrenzt werden.

Um eine Erlaubnis nach § 7 SprengG zu erhalten, muss nach § 8a SprengG durch Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung die Zuverlässigkeit der beantragenden Person nachgewiesen werden. Die Erteilung einer Erlaubnis nach § 7 SprengG kann versagt werden, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin nicht EU-Bürger/in ist oder der Firmensitz sich nicht in Deutschland befindet

Eine Erlaubnis erhält auch eine Person, die selbst keine Fachkunde besitzt, aber Personen mit Fachkunde (Befähigungsscheininhaber/in) beschäftigt.

5.3 Befähigungsschein nach Sprengstoffgesetz

Wer bei einem Erlaubnisinhaber oder einer Erlaubnisinhaberin nach § 7 SprengG beschäftigt ist und den Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen der Kategorien T2, F3, F4 und S2 ausübt, bedarf eines Befähigungsscheines nach § 20 SprengG. Der Befähigungsschein ist bei der für den Antragsteller oder die Antragstellerin zuständigen Behörde zu beantragen. Für die konkrete Ausübung der Tätigkeit ist der aktuelle Besitz des Befähigungsscheines maßgebend.

Der Befähigungsschein nach § 20 SprengG stellt eine persönliche und fachliche Qualifikation dar, die personengebunden ist. Der Befähigungsschein kann für folgende Tätigkeitsbereiche erteilt werden:

- Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen in Theatern und vergleichbaren Einrichtungen (Bühnenpyrotechnik, siehe Anhang 2)

- Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen zum Abbrennen von Feuerwerken (Großfeuerwerk)

- Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen bei Film- und Fernsehproduktionen (Special Effect/SFX)

Für die Erteilung des Befähigungsscheines nach § 20 SprengG sind von der antragstellenden Person folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Nachweis der Zuverlässigkeit durch Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung

- Nachweis der erforderlichen Fachkunde

- Nachweis der persönlichen Eignung

- Vollendung des 21. Lebensjahres

- EU-Bürger ("Kann-Voraussetzung")

Erlaubnisinhaber und Erlaubnisinhaberinnen sind nach § 21 (2) SprengG verpflichtet, nur Befähigungsscheininhaber und -inhaberinnen zur verantwortlichen Person zu bestellen.

Der Befähigungsschein wird in der Regel für die Dauer von fünf Jahren erteilt. Vor Ablauf der Gültigkeit (ca. drei Monate vorher) ist gemäß SprengG ein Wiederholungslehrgang zu absolvieren und bei der zuständigen Behörde ein entsprechender Antrag auf Verlängerung des Befähigungsscheines zu stellen.

5.4 Projektierung

Alle Aktivitäten im Arbeitsbereich der verantwortlichen Person (Pyrotechniker/-innen Befähigungsscheininhaber/-innen, siehe -> 5.4.2) sind mit dieser rechtzeitig vorzubereiten und abzustimmen.

Pyrotechnische Sätze und Gegenstände, Anzündmittel, Hilfsmittel, Abbrennvorrichtungen usw. müssen in der Verwendung sicher sein.

Die Sicherheitshinweise der Hersteller sind zu beachten. Die Wirkungsweise der eingesetzten pyrotechnischen Gegenstände und Hilfsmittel muss der verantwortlichen Person bekannt sein (siehe auch -> 5.4.2).

Müssen Mitwirkende aus szenischen Gründen ausnahmsweise die pyrotechnischen Gegenstände bzw. Abbrennvorrichtungen selbst handhaben oder werden Gegenstände an der Kleidung von Mitwirkenden befestigt, sind besondere Schutzmaßnahmen zu treffen (z.B. Feuer hemmende Kleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz; siehe BGV/GUV-V C1 § 20 Abs. 1).

Zur Vermeidung unkontrollierter Staubentzündungen ist in regelmäßigen Zeitabständen eine Nassreinigung in und gegebenenfalls auch außerhalb des Gefahrbereiches vorzunehmen (siehe Bild 1 und Bild 2). Die bei der Aufführung verwendeten Vorrichtungen und Requisiten sind nach jeder Verwendung zu reinigen. Unverbrannte Ablagerungen müssen beseitigt werden.

5.4.1 Auswahl

Die den künstlerischen Anforderungen korrespondierende Auswahl der geeigneten pyrotechnischen Gegenstände und Sätze hat durch die hierfür verantwortliche Person (z.B. durch Befähigungsscheininhaber/in) zu erfolgen. Hierbei ist zu prüfen, wie das Risiko des beabsichtigten Effektes minimiert werden kann.

5.4.2 Erprobung, Genehmigung und Anzeige

Gemäß § 23 (6) 1. SprengV sind pyrotechnische Gegenstände und Sätze in Theatern und vergleichbaren Einrichtungen zu erproben, da infolge von Herstellertoleranzen, ungeeigneter Lagerung und Fertigungsfehlern unvorhersehbare Wirkungen auftreten können.

Auch für jegliche Erprobung ist die Genehmigung der für den Brandschutz zuständigen Stelle erforderlich.

Der Einsatz in Veranstaltungs- und Produktionsstätten darf erst erfolgen, wenn die Erprobung keine Gefährdung von Personen (z.B. durch Knall, Druck, Blitz) oder Einrichtungen (z.B. durch Entzündung, ungewollte Zerstörung, Umfallen) erwarten lässt.

Insbesondere beim Einsatz in geschlossenen Räumen sind mögliche Gefährdungen durch Rauchentwicklung zu minimieren (z.B. über Anzahl und Auswahl geeigneter Produkte).

Für die Vorführung in Anwesenheit von Mitwirkenden oder vor Publikum ist nach § 23 Abs. 6 1. SprengV zusätzlich die Genehmigung der für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Stelle erforderlich. Die Genehmigungen können versagt oder mit Auflagen verbunden werden, wenn dies zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern Mitwirkender oder Dritter erforderlich ist.

Sollen pyrotechnische Gegenstände oder pyrotechnische Sätze außerhalb der Räume der eigenen Niederlassung oder auf Tourneen vor Publikum verwendet werden, muss dies gemäß § 23 Abs. 7 1. SprengV der am Ort der Verwendung zuständigen Behörde mindestens zwei Wochen vorher schriftlich angezeigt werden.

5.4.3 Unterweisungen beim Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen

Laut § 24 Abs. 2 Nr. 5 SprengG und den Regeln "Pyrotechnik" (BGR 211) sowie "Tätigkeiten mit Explosivstoffen" (BGR/GUV-R 242) sind Beschäftigte vor dem Einsatz über die Wirkungsweise pyrotechnischer Effekte, die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung zu unterweisen. Diese Unterweisungen sind in regelmäßigen Abständen auch während laufender Produktionen auf Bühnen und in vergleichbaren Einrichtungen zu wiederholen.

Folgende Gefährdungen sind beim Einsatz von Pyrotechnik besonders zu berücksichtigen:

- Wärmestrahlung (z.B. durch heiße Oberflächen oder Flammen)

- Splittereinwirkung

- Funkenflug

- Druckwirkung

- Schallwirkung

- Blendung

- gesundheitsgefährliche Gase, Stäube, Dämpfe, Rauch

- Abtropfen heißer Schlacken

- gegen- oder wechselseitige Beeinflussung verschiedener Effekte

- Veränderung der Luftströmungen durch thermische Effekte

5.4.4 Vorbereitung und Montage

Bedingt durch die besonderen Arbeitsabläufe in Veranstaltungs- und Produktionsstätten lässt sich ein ausreichendes Sicherheitsniveau häufig nicht allein durch technische Maßnahmen erreichen. Deshalb ist erforderlich, dass sich die verantwortlichen Personen in hohem Maße sachgerecht, aufmerksam und mit größter Sorgfalt und Umsicht verhalten. Wesentlich für ein sicheres Arbeiten ist die Ordnung am Arbeitsplatz. Insbesondere dürfen keine Gegenstände und Materialien vorhanden sein, die für die Arbeit nicht erforderlich sind.

Verkehrswege, Rettungswege und Notausgänge dürfen nicht verengt und müssen stets freigehalten werden.

Feuerlöscheinrichtungen und sonstige sicherheitstechnische Einrichtungen dürfen nicht verstellt werden und sind funktionsbereit zu halten. Um auch die mittelbare Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stoffen zu vermeiden, sind hygienische Maßnahmen unabdingbar. Eine mittelbare Aufnahme ist z.B. möglich durch mangelhafte Sauberkeit am Arbeitsplatz und die unsachgemäße Handhabung verschmutzter Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstungen. Vor Pausen und nach der Arbeit sind Hautreinigungs- und Hautschutzmaßnahmen notwendig.

In den Arbeitsräumen, in denen mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen umgegangen wird, dürfen keine Nahrungs- und Genussmittel aufbewahrt oder verzehrt werden (siehe Merkblätter A 010 "Betriebsanweisungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"- bisher BGI 566 - und M 037 "Nitrocellulose" - bisher BGI 642 - der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie).

Vorbereitungsräume

Nach § 24 SprengG sind bei jeglichem Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen Schutzmaßnahmen zu treffen. Vorbereitende Arbeiten, die aus Sicherheitsgründen nicht am Einsatzort durchgeführt werden können, sind in einem hierfür bestimmten Vorbereitungsraum durchzuführen. Dieser ist vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen.

Im Vorbereitungsraum sollen ein leicht zu reinigender Arbeitstisch, ein Arbeitsstuhl und Abstellflächen vorhanden sein. Zur Vermeidung von Ablagerungen im Vorbereitungsraum ist notwendig, dass alle Oberflächen durch feuchtes Aufwischen gereinigt werden können. Teppichböden sind ungeeignet. Auch dürfen während der Vorbereitungszeit dort keine anderen Tätigkeiten ausgeübt werden.

Die Vorbereitungsräume sind entsprechend durch den Unternehmer zu kennzeichnen. Das Zutrittsverbot ist nach ASR A1.3 mittels Verbotszeichen P 006 "Zutritt für Unbefugte verboten" kenntlich zu machen. Der Zutritt für unbefugte Dritte ist explizit und strikt zu untersagen.

Arbeitsmittel

Damit Gefahren durch unbeabsichtigtes Auslösen von pyrotechnischen Gegenständen vermieden werden, ist der Gebrauch von Funken bildenden Arbeitsmitteln auszuschließen (siehe § 8 der Unfallverhütungsvorschrift BGV B5 "Explosivstoffe - Allgemeine Vorschrift" und Abschn. 3.6.4 der BGR 211 "Pyrotechnik", DIN EN 1127-1 "Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik"; Deutsche Fassung EN 1127-1:2007).

Einrichtungen mit betriebsmäßig heißen Oberflächen (z.B. Heizgeräte) dürfen nicht verwendet werden. Lötkolben sind nur für unumgängliche Arbeiten zulässig unter der Voraussetzung, dass ein ausreichender Abstand zu pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen gewährleistet ist.

Kennzeichnung

Vorbereitungs- und Aufbewahrungsräume sowie der Gefahrbereich müssen mit dem Verbotszeichen P 001 "Rauchverbot" und P 002 "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" nach ASR A1.3 gekennzeichnet werden.

Arbeiten in Vorbereitungs- und Aufbewahrungsräumen

Folgende vorbereitende Arbeiten mit kleinen Mengen (siehe Anhang -> 8) sind zulässig:

- Zuschneiden von Anzündschnüren, Anzündlitzen

- Einfüllen oder Herrichten zugelassener Gegenstände in oder auf Abbrennvorrichtungen gemäß Gebrauchsanweisung

- Abwiegen und Portionieren

- Anbringen zugelassener oder konformitätsbewerteter elektrischer Anzünder

- Anbringen pyrotechnischer Anzündmittel (z.B. Anzündlitzen)

Lötarbeiten sind ausnahmsweise zulässig beim Anschluss von Drähten an elektrische pyrotechnische Anzünder, wenn die Anzünder außer der Anzündpille keine explosionsgefährlichen Stoffe enthalten.

Auch beim unbeabsichtigten Anzünden darf keine Gefährdung eintreten. Dies wird z.B. dadurch erreicht, dass anzündfähiges Material außerhalb des Raumes, in ausreichendem Abstand oder in geschlossenen Behältnissen aufbewahrt wird. Bei Lötarbeiten ist ein Augenschutz zu verwenden.

Bei diesen Arbeiten dürfen nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig anwesend sein.

Im Vorbereitungsraum dürfen nur so viel pyrotechnische Gegenstände und Sätze bereitgehalten werden, wie es der Fortgang der Arbeiten erfordert, jedoch nie mehr als außerhalb eines genehmigten Lagers aufbewahrt werden darf (siehe Anhang 8).

Montagearbeiten dürfen nur von der verantwortlichen Person durchgeführt werden, die die pyrotechnischen Gegenstände für die Verwendung vorbereitet hat oder von Personen, die unter deren Leitung und Aufsicht stehen. Nach Möglichkeit sind die pyrotechnischen Gegenstände und Sätze erst unmittelbar vor ihrem Einsatz zu montieren. Transportable Requisiten und Dekorationsteile sollen im Vorbereitungsraum präpariert werden. Am Verwendungsort dürfen nur verwendungsfertige pyrotechnische Gegenstände montiert werden.

Pyrotechnische Gegenstände und Sätze dürfen nur an Stellen montiert werden, die im Sicherheitsbericht, im Drehbuch, Szeneriebuch oder nach Regieanweisung schriftlich festgelegt und mit den Beteiligten eindeutig abgesprochen sind.

Zur Vermeidung unbeabsichtigter Anzündung müssen Anzündleitungen und deren Verbundstellen durchgängig wirksam isoliert sein.

Werden elektrische Anzündkreise geprüft, so ist dies nach Abschluss der Montagearbeiten vorzunehmen. Dabei dürfen sich keine Personen im Gefahrbereich befinden.

Unzulässig sind alle Arbeiten, die eine Veränderung der Wirkung von zugelassenen bzw. konformitätsbewerteten pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen zum Ziel haben.

Insbesondere verboten sind:

- Verwendung pyrotechnischer Stoffe in Abbrennvorrichtungen unter Einschluss (Verdämmung)

- konstruktive Veränderungen pyrotechnischer Gegenstände (Wiedergewinnung der Inhaltsstoffe)

5.4.5 Anzünden und Abbrennen

Die Auslösung bzw. Anzündung darf nur durch die verantwortliche Person (Pyrotechniker/in) selbst oder unter deren unmittelbarer Aufsicht erfolgen. Vom Auslöseort bzw. Anzündort aus muss freie Sicht auf den Einsatzort (Verwendungsort, Abbrennort) und den Gefahrbereich bestehen.

Für die Anzündung pyrotechnischer Sätze und Gegenstände sind dafür vorgesehene elektrische Anzünder zu verwenden. Nur in begründeten Einzelfällen kann hiervon abgewichen werden. Flammenanzündung darf nur in Ausnahmefällen angewendet werden.

Für die elektrische Anzündung dürfen ausschließlich dafür geeignete Anzündgeräte verwendet werden; diese müssen den elektrotechnischen Vorschriften und Regeln entsprechen.

Die Anzündung durch Anschluss an sonstige Stromquellen (z.B. durch direkten Netzanschluss) ist verboten. Für den Anzündkreis der Anzündgeräte ist Schutzkleinspannung zwingend vorgeschrieben.

Eine unbefugte und unbeabsichtigte Auslösung muss ausgeschlossen sein. Dies wird z.B. durch Einsatz eines Schlüsselschalters erreicht.

Die Anzündung selbst erfolgt über zwei Schaltelemente, mindestens eines der beiden Schaltelemente muss ein Taster sein.

Wird der Anzündkreis elektrisch geprüft, darf der maximale Prüfstrom 25 mA (Milli-Ampère) nicht überschreiten.

Das "Scharfschalten" des Anzündgerätes darf erst kurz vor der Auslösung bzw. Anzündung erfolgen.

Die Auslösung oder Anzündung darf nur erfolgen, wenn am Verwendungsort (Abbrennort) die erprobten und festgelegten und mit den Beteiligten abgesprochenen Bedingungen erfüllt sind.

5.4.6 Pyrotechnische Versager

Treten pyrotechnische Versager auf, darf nur dann erneut ausgelöst bzw. gezündet werden, wenn die verantwortliche Person sicher ist, dass dadurch keine Gefährdung entsteht. Bei Flammenanzündung darf nicht erneut gezündet werden. Versager sind nach angemessener Wartezeit vom Pyrotechniker oder der Pyrotechnikerin unter Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung (z.B. Gesichtsschutz, Handschutz) zu beseitigen.

Einzelstücke können in spülmittelhaltigem Wasser eingeweicht und im nassen Zustand entsorgt werden. Größere Stückzahlen sind an den Hersteller oder Vertreiber bzw. Händler zurückzugeben. Das Zerlegen ("Delaborieren") pyrotechnischer Gegenstände ist verboten.

5.5 Verpackung, Aufbewahrung und Lagerung

Anzündmittel (z.B. elektrische Anzünder oder Anzündhölzer) dürfen nicht zusammen mit pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen oder sonstigen pyrotechnischen Stoffen aufbewahrt werden. Anzündmittel sollten in Blechschachteln aufbewahrt werden, um Funkenüberschlag zu vermeiden.

Aufbewahrungsräume

Die Bedingungen für die Aufbewahrung kleiner Mengen von explosionsgefährlichen Stoffen (pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen) richten sich nach 2. SprengV, Anlage 4 (Anhang). Ergänzende Angaben finden sich in der Sprengstofflagerrichtlinie 410.

Pyrotechnische Gegenstände in kleinen Mengen (siehe Anhang -> 8) dürfen nur in einem geeigneten Raum aufbewahrt werden. Dieser Raum (Aufbewahrungsraum)

- darf nicht dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen

- muss in feuerhemmender Bauart entsprechend den jeweiligen baurechtlichen Regelungen der Länder ausgeführt sein

- ist gegen Diebstahl und unbefugte Entnahme zu sichern (z.B. abschließbarer Blech- oder Holzschrank)

- muss geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung (z.B. Wandhydranten oder Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver mindestens der Löschergröße III, z.B. mit 6 kg Löschpulver) enthalten

5.6 Transport und Beförderung

Unter Transport versteht man die innerbetriebliche Ortsveränderung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze. Der Transport von verwendungsfertig vorbereiteten pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen vom Vorbereitungs- zum Montageort ist in geschlossenen Behältnissen (z.B. Holzkiste mit Klappdeckel) durchzuführen.

Dabei ist sicherzustellen, dass eine gegenseitige Beeinflussung (z.B. durch Kontakt) der pyrotechnischen Gegenstände und Sätze ausgeschlossen ist.

Mit pyrotechnischen Gegenständen präparierte Einrichtungen (z.B. Dekorationsteile, Requisiten) sind während des Transportes so abzudecken, dass keine unbeabsichtigte Anzündung erfolgen kann.

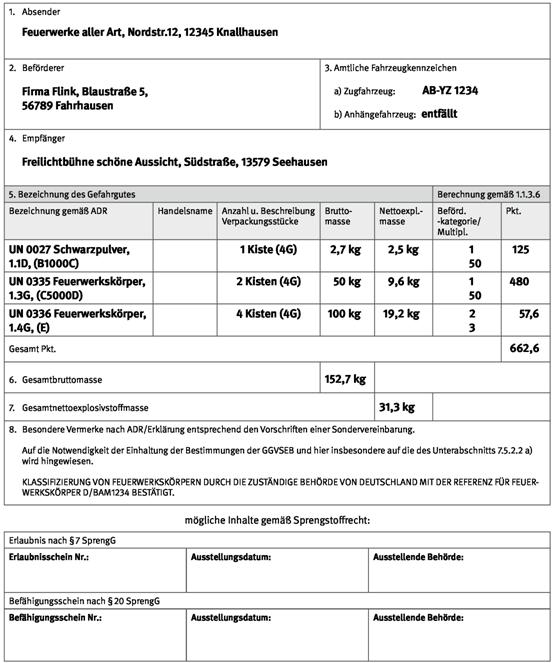

Unter Beförderung versteht man die Ortsveränderung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze außerhalb der Betriebsstätte auf öffentlichen Verkehrswegen. Hierbei sind die einschlägigen gefahrgutrechtlichen Bestimmungen zu beachten: das ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) beinhaltet verbindliche Vorgaben (z.B. zu Verpackung und Kennzeichnung der gefährlichen Güter, zur notwendigen Qualifikation der Fahrzeugführer und -führerinnen) und listet die mitzuführenden Dokumente sowie Anforderungen an die Transportfahrzeuge auf.

Weitere Informationen zur Beförderung finden sich in dieser Information in Anhang 9: "Beförderung gefährlicher Güter der Klasse 1 (explosionsgefährliche Stoffe und Gegenstände) auf Grundlage von gefahrgutrechtlichen Freistellungen und Ausnahmen".

6 Atmosphärische Effekte

Unter dem Begriff "Atmosphärische Effekte" fasst man die Effekte zusammen, die Naturereignisse nachbilden. Da zur Simulation von Naturereignissen häufig Technologien eingesetzt werden, deren Gefährdungen nicht immer direkt erkennbar sind, sind auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung angemessene Schutzmaßnahmen festzulegen.

Der Unternehmer darf nur Geräte zur Erzeugung dieser Effekte bereitstellen, die den grundsätzlichen Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entsprechen. Da diese Geräte als Arbeitsmittel anzusehen sind, müssen zudem die in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegten Bedingungen für Bereitstellung und Benutzung solcher Arbeitsmittel eingehalten werden.

6.1 Wind

Bühnen-Wind wird, abhängig von den szenischen Anforderungen, mit unterschiedlich leistungsfähigen Ventilatoren erzeugt. Es kommt ein breites Spektrum an Geräten zum Einsatz: von einfachen Tischlüftern bis hin zu großen Windmaschinen, deren Rotoren einen Durchmesser von mehreren Metern haben.

Gefährdungen entstehen durch die Bewegung der Rotoren und durch Drehmomente, die beim Einschalten wirksam werden sowie durch Aufwirbeln von Staub und anderer loser Teile. Große Windmaschinen können außerdem schädigenden Lärm erzeugen; ggf. ist die Verwendung eines Gehörschutzes erforderlich.

Schutz gegen die Gefahren drehender Lüfterblätter bieten Schutzgitter, deren Öffnungsweite und deren Abstand zu den drehenden Teilen so zu bemessen ist, dass diese nicht berührt werden können. Lüfter mit geringer Leistung, bei denen die Bewegung der drehenden Teile nicht zu einer Verletzungsgefahr führen kann, dürfen ohne Schutzgitter betrieben werden.

Bei Geräten mit hoher Leistung (z.B. solchen mit Drehstromanschluss) ist damit zu rechnen, dass im Augenblick des Einschaltens ein Drehmoment entsteht, das die Standsicherheit der Windmaschine beeinträchtigen kann. Zur Vermeidung dieser Kippgefahr muss der Ventilator also ausreichend stabil aufgestellt werden.

Um zu verhindern, dass Personen durch wegfliegende Teile oder aufgewirbelten Staub gefährdet werden, ist ratsam, Windmaschinen vor der szenischen Nutzung probeweise in Betrieb zu nehmen. Dieser Probebetrieb sollte (falls vorhanden) in einer höheren als der für die Aufführung geplanten Leistungsstufe durchgeführt werden. Während der Erprobung dürfen sich keine Personen im Wirkbereich der Windmaschine aufhalten.

Bild 9 - Nebel im szenischen Einsatz

6.2 Nebel

Auf Szenenflächen wird als Gestaltungsmittel oft künstlicher Nebel eingesetzt.

Entweder steht die eigenständige Wirkung von Nebelwolken im Vordergrund oder es wird Dunst erzeugt, der die Aufgabe hat, mittelbar Licht- oder Laserstrahlen sichtbar zu machen. Die Dichte, die Standzeiten und das Fließverhalten des Nebels hängen unter anderem u. a. von dem Verfahren ab, mit dem der Nebel erzeugt wird.

Bild 10 - Nebel auf der Bühne

Man unterscheidet drei Methoden zur Nebelerzeugung:

- durch Kälte (z.B. Trockeneis, Flüssig-Stickstoff) für Bodennebel

- durch Erhitzen (z.B. Verdampfer) für Wolken, Raumnebel, Dunst und auch Bodennebel